Всем привет!

Продолжаем наш заплыв в увлекательную историю развития мировой аквариумистики.

Сегодня мы проплывем по руслу развития европейской и советской аквариумистики, нисколько не зацепив новейшее время, ‒ очень много интересной фактуры, которую и так приходится максимально ужимать. Но в третьей части мы наконец рассмотрим то, какие аквариумы держит у себя дома современный плебс и современные же солидные господа.

Исторически датой падения Западной Римской империи считается 476 год, когда вождь вандалов Одоакр сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа. Однако многие современные ученые считают, что средний обыватель этого падения не заметил, ‒ у Италии впервые появился король, ну и продукты на рынке подорожали, хороших времен никто и не знал. Империя-то вот она, просто за Босфор перебралась, но ромеи все те же.

Тем не менее, научная и политическая деградация была колоссальной ‒ недаром последующие 500 лет в Европе называют Темными веками. Не обошло это падение и аквариумистов, поскольку никаких данных о декоративном разведении рыбок вплоть до Позднего Средневековья мне найти не удалось, видимо, у новоявленных европейцев хватало других хлопот ‒ мурен и каракатиц съели, серьги и кольца продали. Впереди маячит неопределенность, эстетизм отложен в долгий ящик.

Но у нас есть пульт управления временем, поэтому перенесемся в XVI-XVII века, когда первые слухи о секретной золотой рыбке начали просачиваться в поднимающиеся с колен капиталистические гостиные светских львиц и львов.

Торговля ‒ двигатель прогресса, поэтому первыми свидетелями необычной фауны стали жители портовых городов и купцы, которые охотно приобретали живые диковинки у морских торговцев. Европа постепенно вступала в просвещенную ложу мировых аквариумистов.

Конечно, дело касалось только приличных людей, к коим, без сомнений, относилась знаменитая маркиза де Помпадур. Яркая женщина, интеллектуалка и фаворитка, имеющая безраздельное влияние на Людовика XV, однажды приняла в дар приличную коллекцию живых золотых рыбок.

К сожалению, римские и китайские ихтиологи не удосужились передать знания о содержании декоративных рыбок своим будущим европейским коллегам, поэтому первое время век аквариумных карасей был недолог.

Не мудрствуя лукаво, предприниматели Владычицы морей перевозили золотых карасей в уже нам известной «заводской» упаковке, плетеных корзинах или, если премиум, керамических вазах. Но прекрасных дам, коим, несомненно, предлагалась живая экзотика, не устраивало созерцание подводной красоты, через толщу собственно вод, а викторианская Англия переживала период значимого технологического прогресса ‒ за дело взялись специалисты.

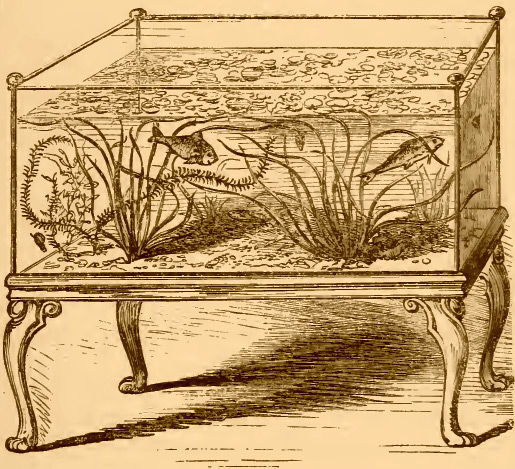

Английский ученый Натаниэль Вард, и без того глубоко интересовавшийся подводным миром, публиковавший статьи о способностях рыб выражать свои чувства и о наличии у них некоего словаря, решил упростить себе методику наблюдения, и в 1841 году на свет появился первый стеклянный аквариум.

Делая скидку на викторианскую эпоху, он сразу получился почти таким, каким мы все его знаем, ‒ стеклянный прямоугольный параллелепипед на сто литров воды. Такими сейчас никого не удивишь.

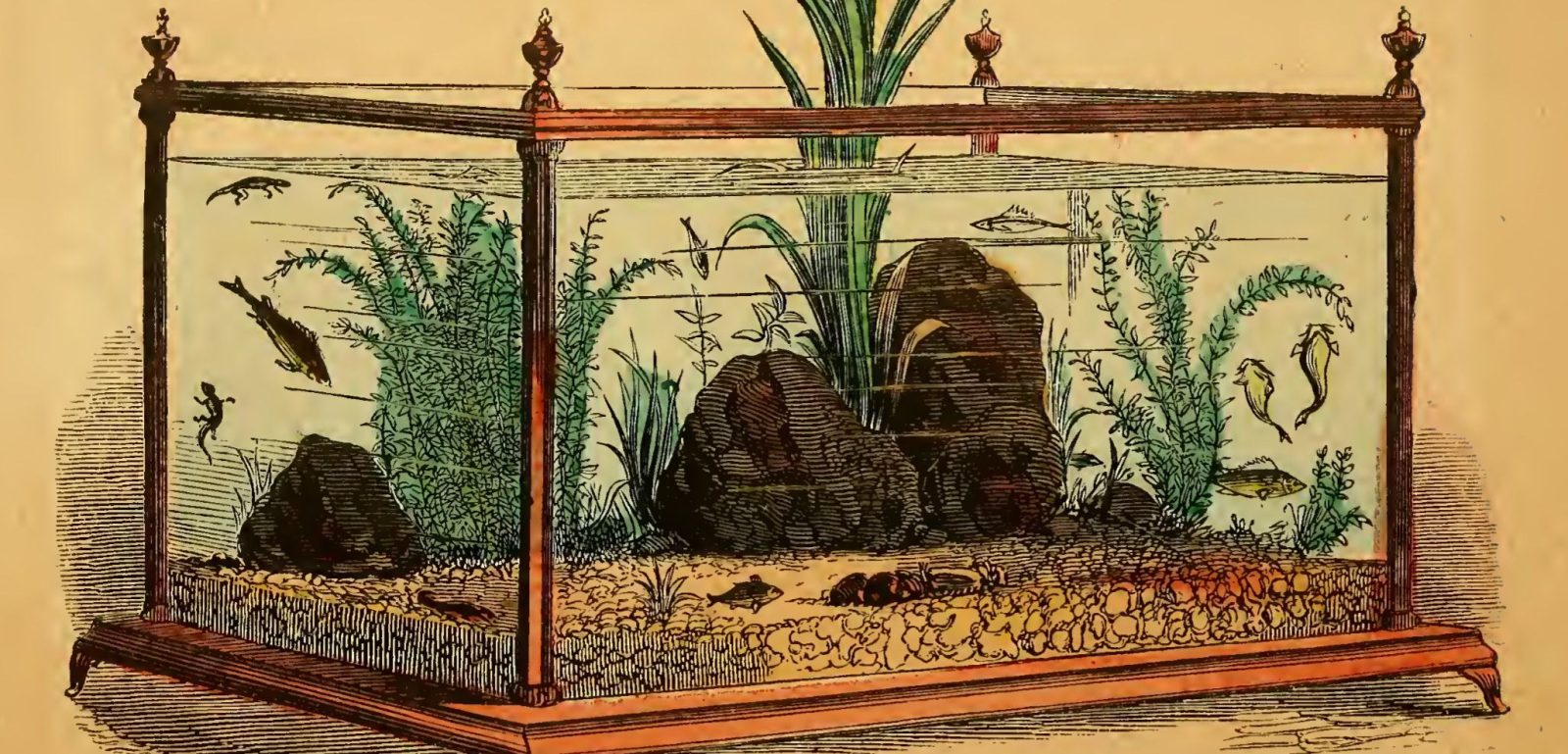

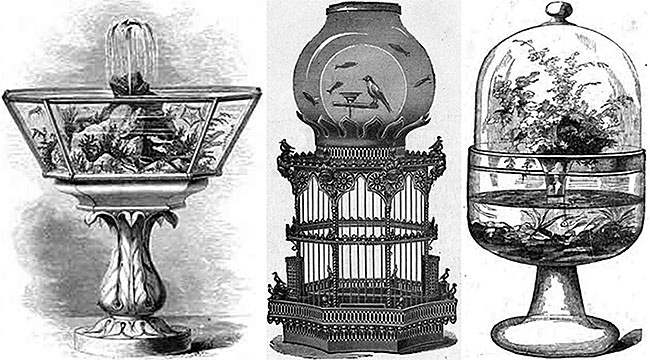

Ну а дальше дело пошло еще веселее. Охочие до диковинной фауны зажиточные горожане, богатые промышленники, светские дамы требовали в свои гостиные новую игрушку ‒ аквариумы понадобились всем. Их заказывали на любой вкус, часто добавляя декоративные фонтанчики, окружая флорариумами и даже размещая в качестве навершия на клетке с певчими соловьями. С технологической точки зрения, каждый такой заказ был сложнейшей задачей, и стеклолитейные компании получали неоценимый производственный опыт.

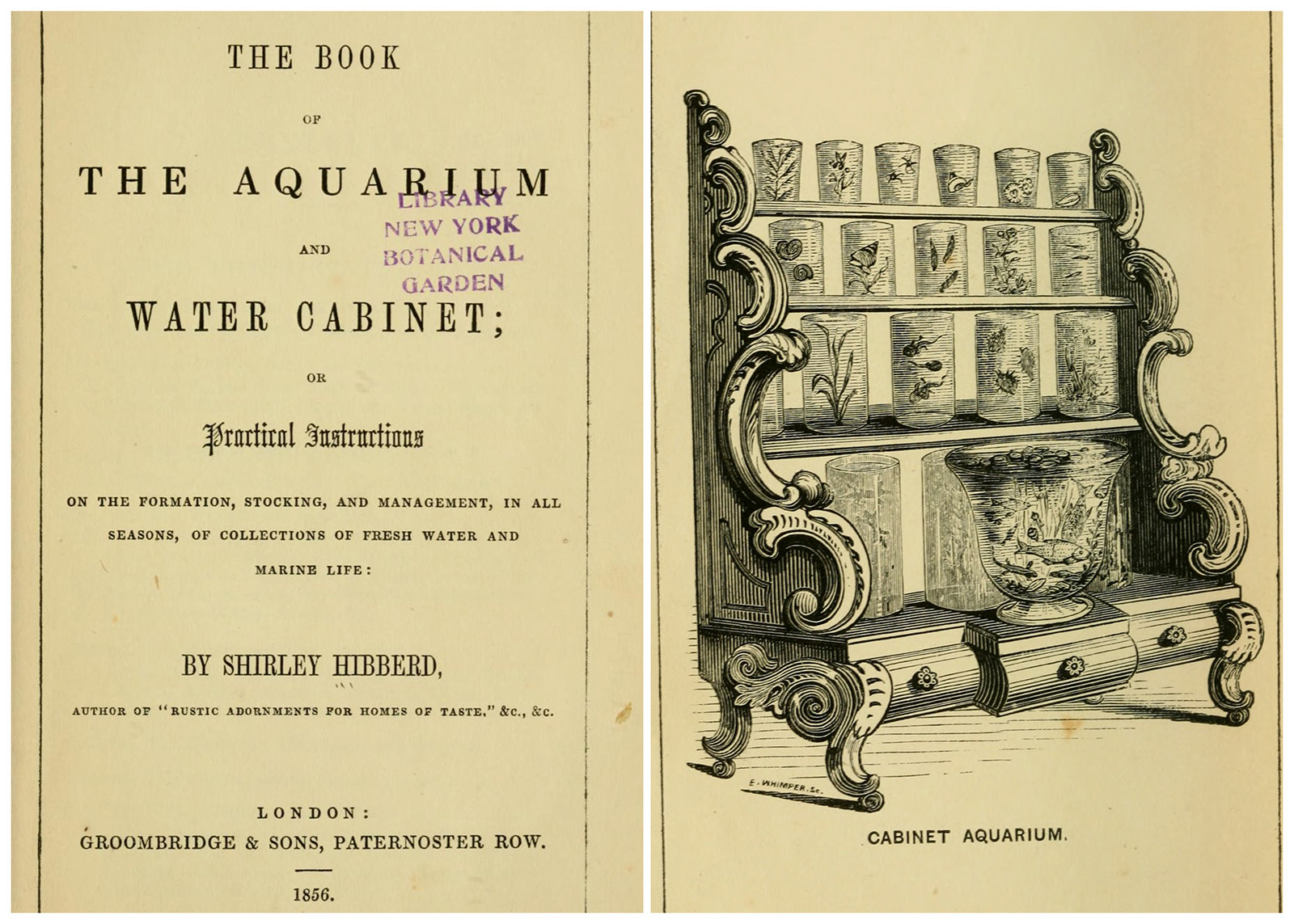

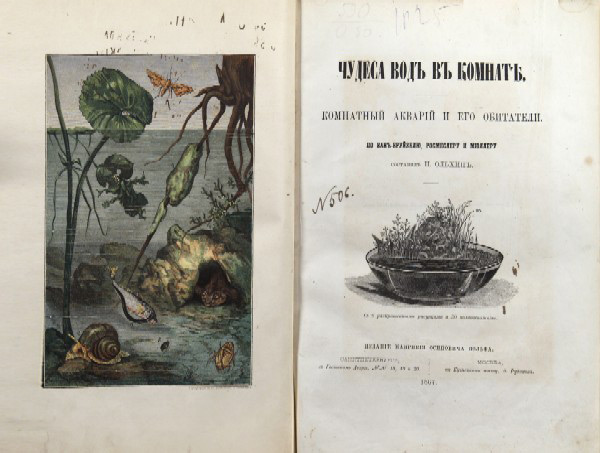

К концу XIX века интерес к домашнему содержанию декоративных рыб становится всеобщим, что обусловлено увеличением предложения и развитием стеклолитейного производства. Викторианское аквариумное увлечение спровоцировало появление научно-популярных работ (книга оцифрована, обязательно полистайте, в ней шикарные иллюстрации) по содержанию аквариумов, кормлению и уходу за рыбами.

Не замедлили появиться магазины живых рыбок и аквариумные коммивояжеры, они ходили по богатым домам, предлагая золотых рыбок в небольших сферических аквариумах отставшим от трендов мещанам.

В Российской империи тоже внимательно присматривались к новомодным течениям в центрах западноевропейской государственности.

Справедливости ради, интерес к аквариумистике знатные соотечественники проявляли еще со времен царя Алексея Михайловича Тишайшего, который принял в дар от англичан напольную вазу с золотыми рыбками, установленную в аптекарском саду (нынешний Аптекарский огород). Существует информация, что светлейший князь Григорий Потемкин подарил золотых рыбок Екатерине Великой, но без знаний и технологий отечественная аквариумистика так и не проявилась.

Бум нового веяния пришел в Россию почти одновременно с Англией, Германией и Францией.

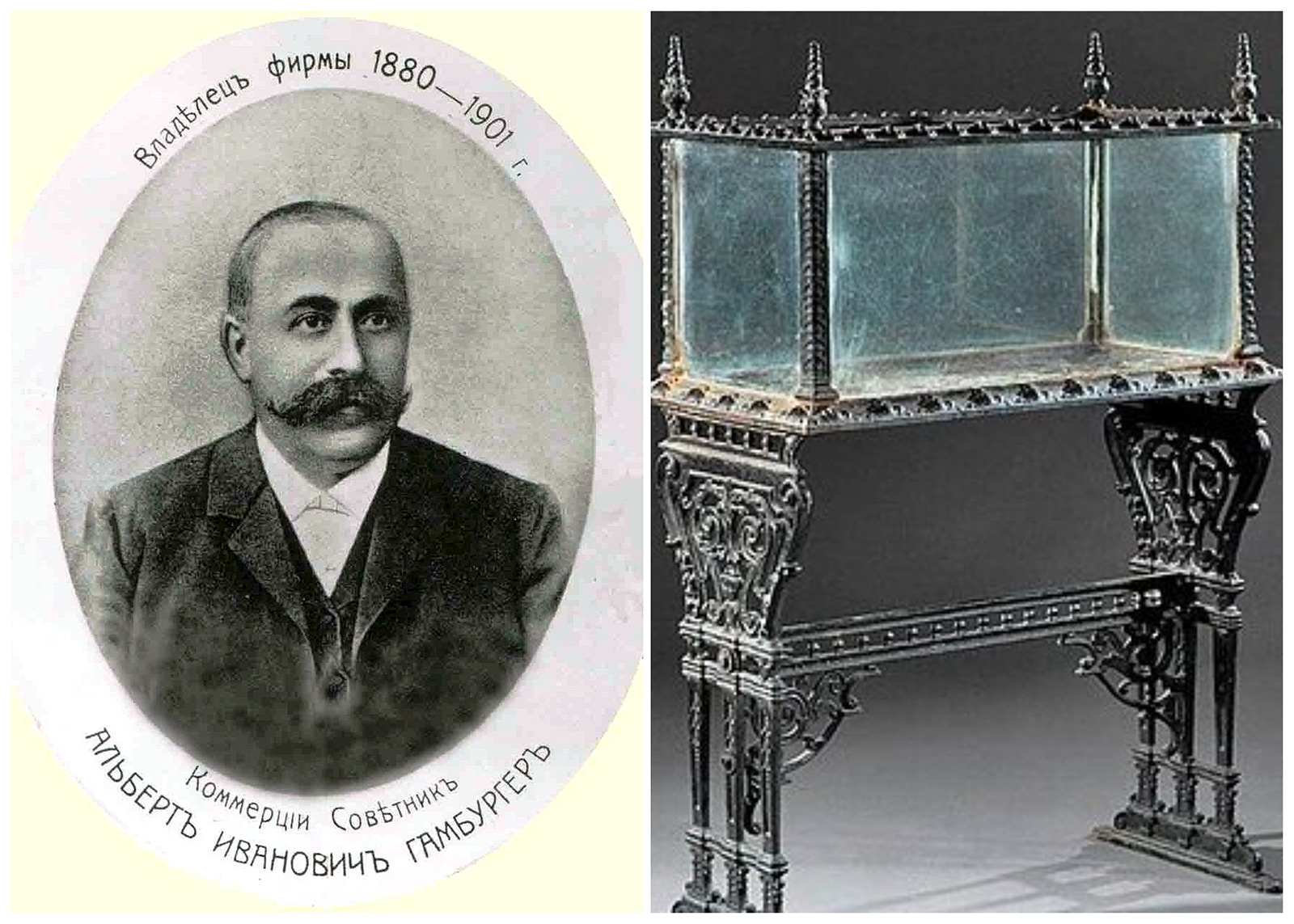

Альберт Гамбургер, вернувшись со стажировки в Магдебурге в компании «Швабе», принадлежавшей его дяде, учредил в 1850 году на мощностях компании предприятие по производству стеклянных аквариумов. За несколько лет предприятие спроектировало и произвело сотни аквариумов для самых претенциозных заказчиков. Например, будущий печально известный император Николай II получил в подарок огромный по тем временам аквариум объемом в 200 литров, за что Альберт Иванович был пожалован перстнем с рубином и брильянтами, а аквариум водружен на почетное место в Царскосельском дворце.

Одним из заметных заказов был аквариум, специально спроектированный для известного антиковеда и радетеля отечественного образования графа Сергея Уварова. Аквариум диаметром порядка двух метров включал в себя фонтан с гротом и открытый флорариум.

С практической точки зрения домики для рыб того времени были технически сложными устройствами, которые требовали к себе и своим обитателям бережного отношения и надлежащей эксплуатации. Для освещения внутреннего мира аквариума использовались системы зеркал или керосиновые лампы, которые за счет специальной конструкции использовались еще и как обогреватели. Аэрацию воды обеспечивали с помощью системы трубок с насосами на педальном и электрическом приводе, или по-простому резиновой грушей.

Естественно, эти знания требовалось как-то передавать. Поэтому история отечественной аквариумистики не обошла и научно-популярную литературу, публиковались статьи и книги (отечественная книжка, тоже с шикарными иллюстрациями, все кликабельно, обязательно полистайте), посвященные вопросам эксплуатации аквариумов и уходу за подводными обитателями.

В 1896 году было перестроено здание морской биостанции в Севастополе, которое получило важное обновление ‒ в цокольном этаже открылся первый в Российской империи публичный морской аквариум.

Но вот вальсы Шуберта неизбежно подошли к концу, а матросы с «Авроры», так и не получившие заказанные еще на прошлой неделе акварии, накатали гневные отзывы. Их переживания поддержали рабочие, испытывающие схожие по силе эмоции и жаждущие погрузиться в знания о подводном мире. Журналы и альманахи издаваться перестали, а приличные люди увезли свои аквариумы в более спокойные места. Те, которые успели. Рыб опять на всякий случай съели ‒ для отечественной аквариумистики настали не очень спокойные времена.

Однако когда ситуация в стране более-менее стабилизировалась, заморской живности опять повезло ‒ Надежда Константиновна Крупская очень любила детей и немного маленьких рыбок, даже сама переводила и рецензировала кое-что из околоаквариумной литературы, преимущественно для увлечения детей обществознанием. Именно благодаря ей и товарищу Орджоникидзе основоположник отечественной аквариумистики Н.Ф. Золотницкий (среди прочего написал всеобъемлющий труд о видах аквариумной живности) занял пост инспектора-методиста Народного комиссариата просвещения РСФСР, что позволило сохранить многие знания и имплементировать их в общеобразовательные учебники. Снова заколосились научно-популярные журналы, а после объявления НЭП и свободной торговли у пролетариата впервые появилась возможность не только приобрести рыбок, но и найти информацию об их содержании.

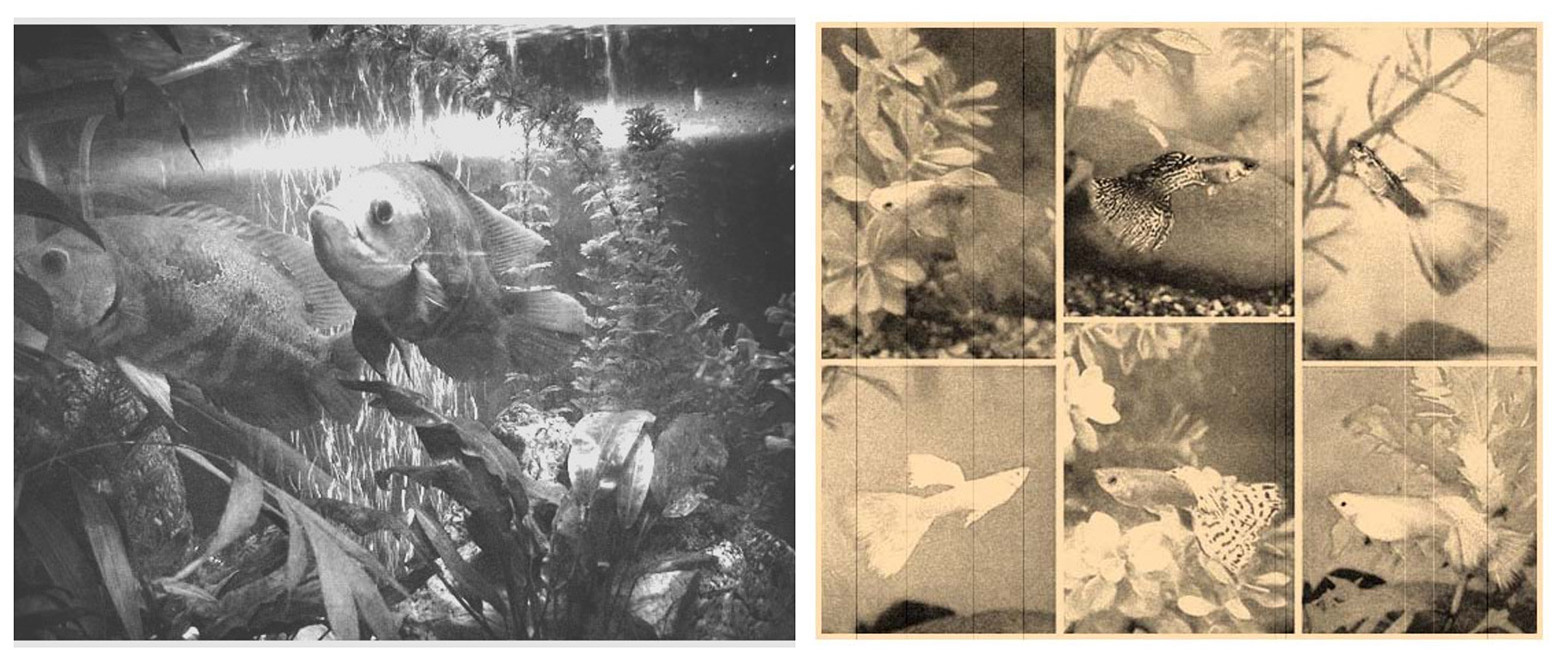

В 1931 году была введена в эксплуатацию первая государственная рыборазводня, возглавляемая Алексеем Молчановым, выдающимся советским аквариумистом, умудрившимся в кратчайшие сроки закрыть спрос на декоративных рыб у алчущих красоты советских граждан. В крупных зоопарках открылись павильоны «Аквариум».

Но вот по поднимающей голову аквариумистике ударила Великая Отечественная война.

В 1941 году бомбежками было повреждено здание рыборазводни, однако Молчанову и коллегам удалось сохранить функционирование предприятия и поголовье драгоценных рыб. Читаю об этом и поражаюсь: «Фактически рыборазводня Молчанова стала единственным питомником аквариумных рыб в воюющих странах, не прерывавшим свою работу во время Второй мировой войны». Декоративных рыбок. Во время войны. В разбомбленном здании, в бесконечных лишениях люди не оставляли свою работу, несмотря ни на что.

Спустя десять лет в Москве прошла первая государственная аквариумная выставка, которую позже повторили в Ленинграде, заработали кружки и секции аквариумистики при школах и университетах. В 60-е годы возникает советская аквариумная научная литература и периодика, издаваемая в журнале «Рыбоводство и рыболовство» и всем известном «Юном натуралисте».

Да, советские аквариумы не могли похвастать пышностью форм и изысканностью граней, а разнообразие уникальных рыбок было в дефиците. Но эти аквариумы могли позволить себе почти все: они покупались домой, стояли в живых уголках школ, университетов и библиотек, а острый дефицит уникальных видов заставил суровых советских аквариумистов обратиться к опыту китайских коллег ‒ самостоятельной селекции и разведению новых видов.

В целом, двадцатый век для всех стран из ложи аквариумистов выдался непростым, но маленькие разноцветные рыбки плотно засели в головах многих выдающихся людей, не позволяя пренебречь собой в угоду других увлечений. А следующий за ним двадцать первый добавил нам новых красок в области электрификации и декора самих аквариумов и миниатюризации систем поддержки жизнедеятельности.

Но об этом в следующий раз, а для настроения вот вам видео: