В комментариях под материалами про Маска, Войжицки и Безоса справедливо заметили, что было бы хорошо рассказать и о каком-нибудь выдающемся советском изобретателе. Ведь стоит гордиться нашими учеными. Так что я исправляюсь и рассказываю об одном из таких гениев, который реально изменил ход истории.

Введение. Зацепка

Компьютеры сегодня везде — от смартфона в кармане до суперкомпьютеров, которые прогнозируют погоду и моделируют полеты в космос. Но мало кто задумывается, с чего все начиналось. Спойлер: первый советский компьютер появился не в секретных бункерах КГБ и даже не в Москве, а в небольшой лаборатории в Киеве.

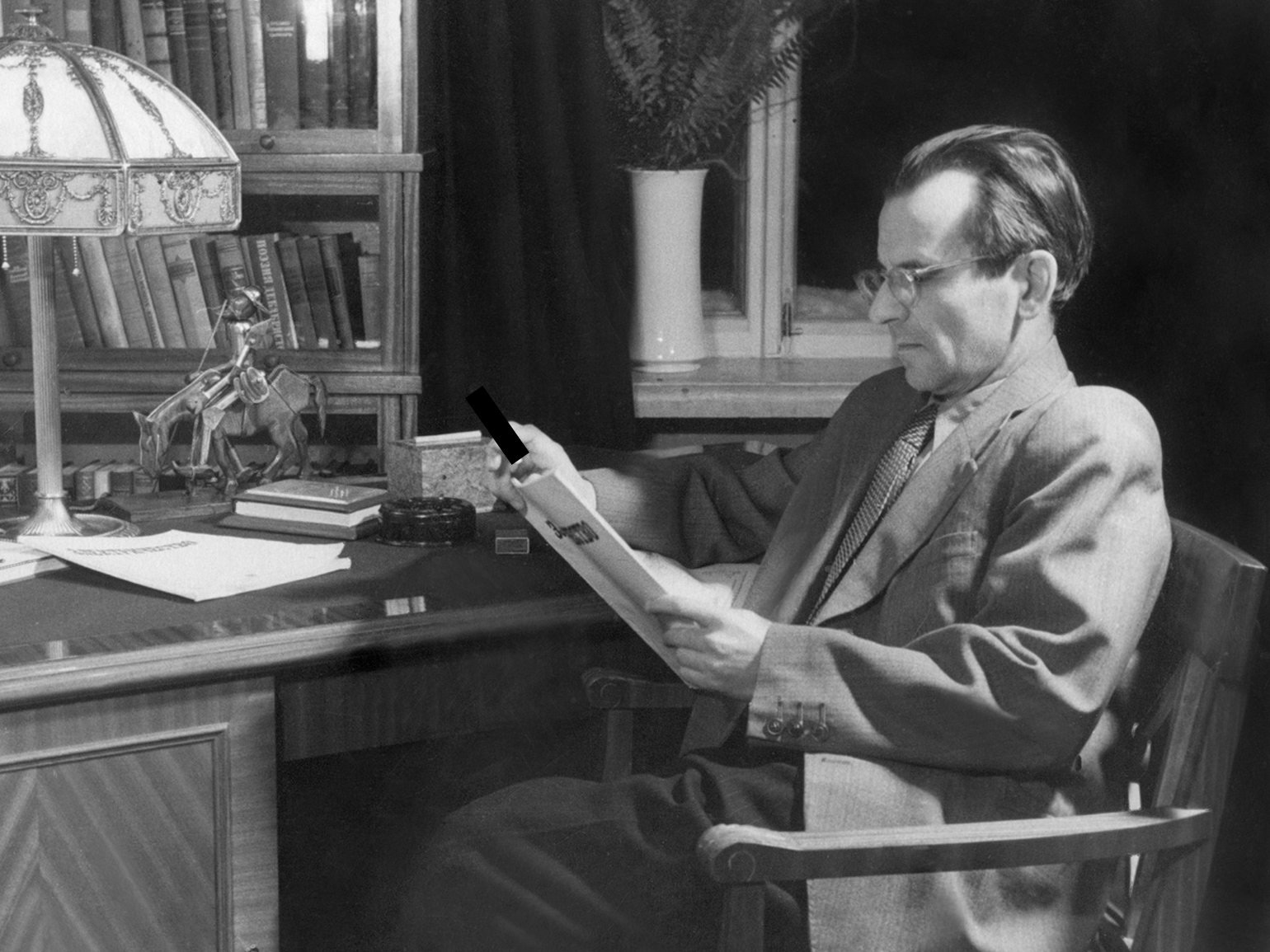

За всем этим стоял один человек — Сергей Лебедев. Новатор, главный по «железу» в СССР. Именно он запустил первую советскую ЭВМ, когда слово «компьютер» еще звучало как что-то из фантастики. Как ему это удалось? Сейчас разберемся.

Детство и юность

Сергей Лебедев появился на свет в 1902 году в Нижнем Новгороде — городе, где в то время бурлила торговля, строились заводы и кипела жизнь. Можно сказать, он родился в эпоху, когда технологии начинали менять мир.

Алексей Иванович и Анастасия Петровна, родители Сергея, были преподавателями. Анастасия Петровна оставила богатое дворянское имение, чтобы работать учительницей в школе для девочек из бедных семей.

В семье Лебедевых, помимо Сергея, была старшая сестра Татьяна Алексеевна Маврина (она сохранила девичью фамилию матери). Татьяна Алексеевна стала известной советской художницей: она оформила более двухсот книг и иллюстрировала множество народных сказок и произведений А.С. Пушкина.

С детства Лебедев тянулся ко всему, что щелкает, крутится и мигает. Изобретатель и экспериментатор, еще подростком он собирал сложные электрические схемы и пытался разобраться, как устроены механизмы. Воспоминания сестры описывают, как он мастерил модели кораблей, динамо-машины, экспериментировал с электричеством, собирал простейшие электрические устройства и проявлял упорство в технических занятиях.

В 1921 году Сергей поступил в знаменитое МВТУ (сегодня – Бауманка). Здесь он окончательно определился: его путь — электротехника, вычисления и большие машины. Уже тогда он мечтал создать что-то по-настоящему новое, что сможет считать быстрее человека.

Научная работа

Сергей Лебедев начал свой путь в науке во Всесоюзном электротехническом институте, а позже стал преподавателем в МЭИ (еще учась в школе, я ходил в этот институт на подготовительные курсы), когда в 1930 году факультет выделился в самостоятельный институт. Он не просто преподавал, а активно занимался исследованиями.

В 1933 году вместе с П. С. Ждановым (советский ученый в области электротехники и энергетики, профессор) он выпустил монографию «Устойчивость параллельной работы электрических систем», которая стала первой в мировой литературе работой по этой теме. Книга была переиздана в расширенном виде в 1934 году и легла в основу учебных курсов по энергетике в СССР. Важно, что исследования Лебедева в области устойчивости энергосистем стали фундаментом для его докторской диссертации (1939) и дальнейшей работы над вычислительными машинами.

Его профессиональные успехи не заставили себя ждать: в 1935 году Лебедев стал профессором, а в 1939, несмотря на отсутствие степени кандидата наук, защитил докторскую диссертацию.

Во время Великой Отечественной войны он разработал несколько ключевых технологий: систему стабилизации танкового орудия и аналоговую систему самонаведения авиационной торпеды. Устройство позволяло вести прицельную стрельбу без остановки танка, что резко повышало его боевую эффективность и снижало уязвимость. За эту работу Лебедев получил орден Трудового Красного Знамени и медаль «За доблестный труд».

В 1941 году Лебедев был эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург, неофициально «третья столица России»), где в экстремальных условиях завершил разработку танковой стабилизации.

Его научная карьера была насыщенной. Он стал членом АН УССР в 1945 году, а через год стал директором Института электротехники АН УССР в Киеве, продолжая свой путь как ученый.

Первая советская ЭВМ – МЭСМ

К 1950 году Сергей Лебедев вплотную подошел к своей главной цели – созданию первой советской электронной вычислительной машины. Команда работала в Киеве в условиях, далеких от идеальных: нехватка деталей, жесткий контроль сверху и полное непонимание со стороны чиновников. В СССР тогда слабо представляли, зачем вообще нужны компьютеры.

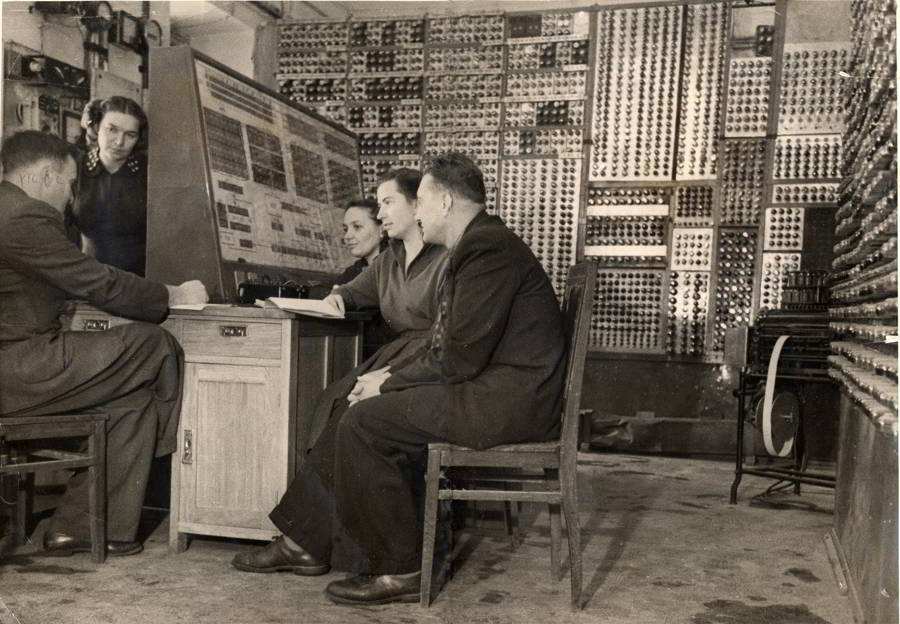

Но Лебедева это не остановило. В 1951 году в небольшой лаборатории (в двухэтажном здании бывшего общежития женского монастыря в Феофании) запустилась МЭСМ – Малая электронная счетная машина. Первая в СССР цифровая ЭВМ:

- Тактовая частота 5 кГц;

- Оперативная память: на триггерных ячейках, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды;

- Постоянная память: штекерная, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды;

- Быстродействие: 50 операций в секунду.

Да, по современным меркам, не суперкомпьютер: 6 тысяч электронных ламп, занимала целый зал, потребляла кучу энергии (примерно 25 кВт – это как 10 мощных электроплит). Но по тем временам – настоящая революция.

Испытания шли жестко. Машина нагревалась так, что летом в лаборатории можно было жарить яичницу. Иногда перегорали лампы – их приходилось менять вручную. Но когда МЭСМ впервые самостоятельно посчитала сложное уравнение, стало ясно: это будущее.

Лебедев не просто собрал компьютер – он запустил в СССР целую индустрию вычислительной техники. После этого никто уже не сомневался: стране нужны мощные ЭВМ. И следующие машины были еще круче.

P.S. В 1959 году первую МЭСМ демонтировали: «Машину разрезали на куски, организовали ряд стендов, а потом… выбросили», — вспоминал Б. Н. Малиновский, советский ученый, ветеран вычислительной техники.

Дальнейшие разработки

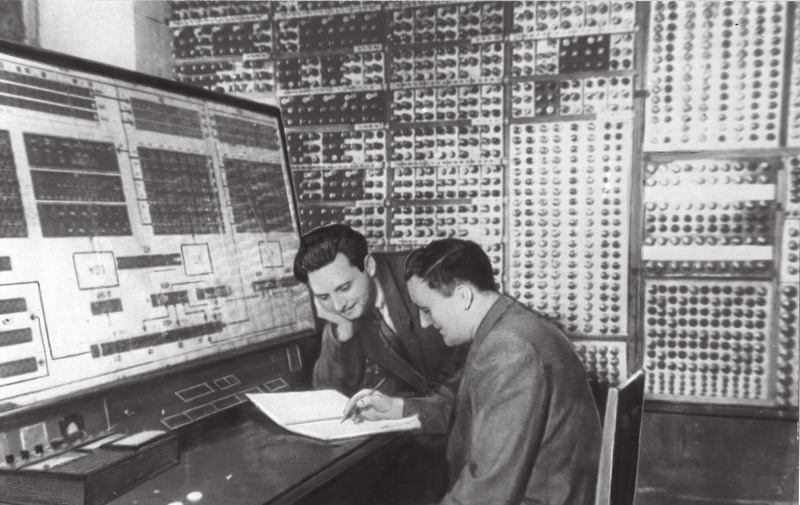

МЭСМ была только началом, и Лебедев не собирался останавливаться на достигнутом. Уже в 1953 году появилась БЭСМ-1 — одна из первых советских ЭВМ нового поколения.

На тот момент это был настоящий суперкомпьютер! Она уже могла выполнять вычисления в десятки раз быстрее, чем МЭСМ, и ставила СССР на одну ступень с ведущими мировыми державами.

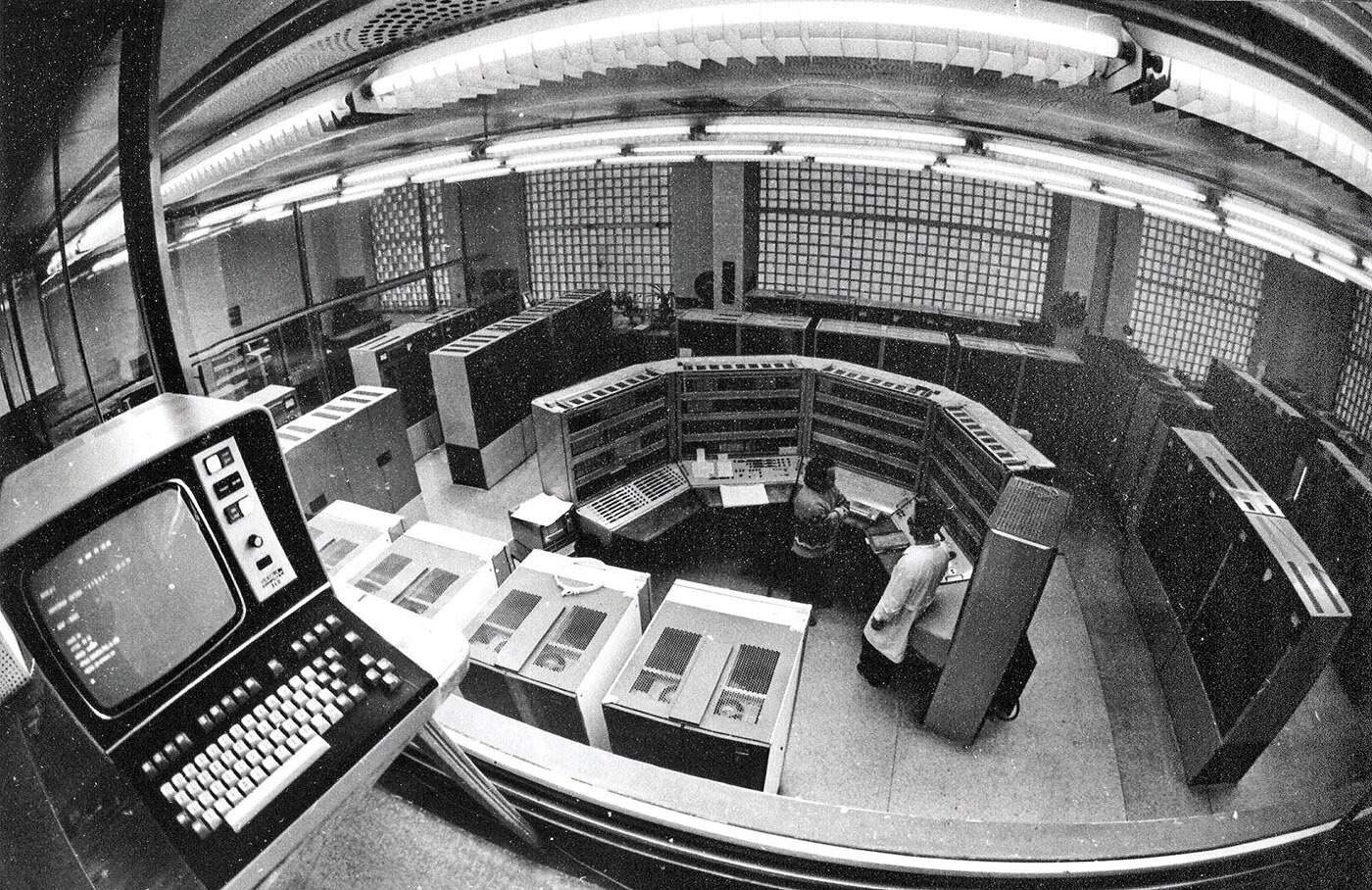

Дальше — больше. В 1958 году появляется БЭСМ-6 — еще мощнее, быстрее и, конечно, сложнее. Это был мозг для целых научных институтов, способный обрабатывать огромные массивы данных и проводить расчетные работы для самых сложных проектов. БЭСМ-6 считалась одной из самых продвинутых ЭВМ в мире, и она оставалась на передовой еще много лет.

Но, что удивительно, в какой-то момент Советский Союз был впереди планеты всей. Например, БЭСМ-6 превзошла многие западные аналоги по скорости обработки данных в своем классе: 10 МГц и 8-блочная оперативная память с интерливингом (память разделена на 8 независимых банков, а последовательные адреса распределяются между ними циклически).

Да, в какой-то момент Запад догнал нас (CDC 6600, IBM System/360), но в 1960-70-е годы советские компьютеры реально могли похвастаться первенством в скорости и мощности.

Вот только был один минус: мы создавали чудеса техники, но упускали важную деталь — интерфейсы и прикладное ПО. На Западе в это время начали развивать не только железо, но и программное обеспечение, что позволяло гораздо проще и быстрее использовать вычислительные мощности. Мы же все больше занимались созданием новых моделей, и это, конечно, сыграло свою роль в дальнейшем развитии технологий.

Тем не менее, Лебедев и его команда оставили неоспоримый след в мировой науке, и благодаря им Советский Союз оказался на переднем крае вычислительных технологий.

Человек и легенда

Сергей Лебедев был не просто выдающимся ученым — он был харизматичной личностью. С ним не было скучно, его идеи были по-настоящему революционными, а подход к работе — неординарным. Лебедев был человеком действия, который никогда не боялся бросаться в самую гущу экспериментов. У него было что-то магнетическое в характере, что привлекало к нему людей. Он мог увлечь коллег, заражая своей страстью к технологиям и науке.

Что интересно, он не любил хвалебные речи и не искал признания. Например, Лебедев отказался копировать IBM-360 (1970-е), аргументируя это технической нецелесообразностью, а не карьерными амбициями.

Почему о нем мало говорят? Возможно, потому что его вклад был как бы… тихим. Он не кричал на каждом углу о своих достижениях, не появлялся на обложках журналов. Лебедев делал свое дело, не думая о славе. Его имя звучит не так громко, как, скажем, у Королева или Курчатова, но это не делает его вклад менее значимым.

По словам президента Российской академии наук Ю. С. Осипова, разработки Лебедева «определили столбовую дорогу мирового компьютеростроения на несколько десятилетий вперед».

Семья Сергея Лебедева

Лебедев был не только великим ученым, но и человеком, связанным крепкими семейными узами. Его личная жизнь оставалась немного в тени его научной карьеры, но это не значит, что она была менее важной. Он был влюблен в свою работу, но при этом всегда поддерживал близкие отношения с семьей.

Сергей был женат на Алисе Григорьевне Штейнберг (виолончелистка, выпускница Института имени Гнесиных) — женщине, которая сыграла важную роль в его жизни. Она была не просто его супругой, но и надежной опорой в трудные моменты. Вместе они растили трех детей (сына Сережу и дочерей-близнецов Катю и Наташу), и, несмотря на свою занятость, Лебедев всегда старался уделять внимание семье. Он был не только строгим, но и заботливым отцом, для которого семья оставалась важнейшей ценностью.

Особое внимание стоит уделить тому, что семья Лебедева всегда была рядом с ним в его научных начинаниях. Они понимали, что его работа — это не просто профессия, а страсть и жизнь, и поддерживали его в стремлении создать будущее с помощью вычислительных машин.

Лебедев сам был скромным человеком, и, хотя он посвятил себя науке, дом был для него тем местом, где он мог отдыхать от бурной научной жизни. Он ценил моменты с родными, и его близкие всегда говорили, что, несмотря на его выдающиеся достижения, он оставался простым, добрым человеком с глубоким чувством ответственности за будущее.

Заключение

Сергей Лебедев — это не просто имя в истории науки, а человек, который поменял правила игры. Его работы в области вычислительных машин и электроники стали основой для того, чтобы мир стал более цифровым и технологичным. Он был не просто ученым, а тем, кто начал революцию в области вычислений, создавая то, что казалось невозможным.

Сегодня мы пользуемся компьютерами, смартфонами и искусственным интеллектом, но важно помнить, что без Лебедева этого всего могло бы и не быть.

Нечасто мы вспоминаем о таких героях, но они всегда остаются важной частью нашей жизни. Спасибо им за то, что они были с нами и сделали много хорошего, важного для нас сейчас.

Каким, по вашему мнению, был бы мир сегодня, если бы такие ученые, как Сергей Лебедев, не сделали своих революционных шагов в развитии вычислительных технологий?