Привет.

Продолжаю разбирать заметки из поездки в Казань на запуск российской базовой станции от «Иртеи» на сети МТС. Специально написал текст про российскую составляющую базовой станции отдельно, чтобы не мешать все в одну кучу. В комментариях ожидаемо началась вакханалия на тему того, что сама станция ничуть не российская, внутри видны зарубежные компоненты и далее по списку. У меня в таких случаях возникает один и тот же вопрос — много ли стран выпускают свои модули памяти? Сколько таких производителей в мире, каков объем их производства и далее по списку. Отечественная электроника ровно так же зависит от чужих компонентов, как и любая иная страна мира, включая США. Исключений тут нет, и отечественная составляющая находится в большей мере вне железа, скорее в области софта. Тот текст можно и нужно прочесть, а мы поговорим про базовые станции — где их производят, тестируют и какие планы у операторов и той же «Иртеи».

Разработка отечественных базовых станций зачастую выглядит для обывателя как нечто вынужденное, продиктованное внешними условиями. Картина происходящего рисуется как реакция на уход производителей инфраструктуры из России, мол, жизнь заставила и ничего хорошего тут получиться по определению не может. Обычно все сводится к рассуждениям о переклеивании шильдиков, продаже чужих решений под своей маркой. Факты говорят ровно об обратном, но зачем пытаться погрузиться в детали, если есть возможность не разрушать свою картину мира?

Проект российских базовых станций начался еще в 2020 году, хотя на тот момент он имел совсем другие задачи и стратегию развития. Никто не мог предсказать, что будет происходить через пару лет — что на рынке исчезнут зарубежные компании и создадут окно возможностей для отечественных производителей. В «Иртее» половина компании принадлежит МТС, но инвестиции оператора не являются ограничением для работы с любым из российских операторов, в компании рассматривают работу на рынке в качестве независимого вендора. На мой взгляд, это единственно правильный подход, когда оборудование создается не для одного оператора, а производитель готов конкурировать с другими поставщиками, предлагать интересное по стоимости и возможностям решение.

В Казани прозвучали откровенные слова Андрея Рего, вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти: «В 2022 году мы стали понимать, что того оборудования, что купили операторы, может быть недостаточно. Компании предприняли попытки получить по максимуму оборудование зарубежных поставщиков перед тем, как эти каналы были закрыты. Начиная с 22-го года мы активно проводили ревизию сети, реконфигурировали сети, а двумя годами раньше активно вкладывали в транспортную составляющую сети в период COVID. И это позволило значительно увеличить мощности. В текущих условиях мы понимаем, что без поддержки отечественных производителей активно строить сети так же, как в предыдущие годы, мы не сможем. Те запасы, что существуют, компании постепенно исчерпывают. Мы полагаем, что постепенный переход на отечественное оборудование нивелирует эту ситуацию».

Звезды сошлись в одной точке, когда на рынке возникла потребность в отечественном оборудовании. На него есть огромный спрос, но пока нет масштабного серийного производства, и оно появится только через пару лет. Причин для этого хоть отбавляй, и они вовсе не в отсутствии денег у операторов. Форвардные контракты на отечественные базовые станции подписаны всеми операторами, их общая сумма — 100 млрд рублей. Скорее вопрос в том, насколько такие базовые станции станут рабочими лошадками, как долго смогут работать, в какие деньги встанет их эксплуатация. И то, что совладелец «Иртеи» — крупный оператор связи, дает определенные возможности для решения многих задач, хотя вовсе не означает зеленого света и не делает возможным отсутствие качественного продукта. В разговорах с представителями «Иртеи» постоянно звучит одна и та же фраза — если мы не будем создавать конкурентное решение, то никто его не будет использовать, в МТС не поставят на сети базовые станции, которые работают плохо или вовсе не работают. Так что наличие в «Иртее» МТС — это положительный фактор, но он не отменяет необходимости создать продукт, который будет живым.

В России у операторов различаются концепции развития, нет единого подхода к тому, как выстраивать свои сети. В «Иртее» первую базовую станцию сделали максимально приближенной к классическим решениям — цифровой модуль, приемо-передатчики. В экспериментальных сайтах на сети МТС «Иртея» пробует переносить часть функций в облако, задача тут простая — понять, насколько такой подход выгоден при эксплуатации. У МТС есть амбиции попробовать такой вариант развития сети, но надо точно понимать, что пока он не идет в коммерческую эксплуатацию, остается экспериментом. У других операторов подход классический, у них нет такой потребности. Объяснение не в косности операторов, а необходимости менять архитектуру сети, менять транспорт, значительно повышать пропускную способность оптики, менять парадигму размещения вычислительных мощностей.

Вот что говорит генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев: «Посчитать общую стоимость эксплуатации базовой станции не так просто. Срок жизни базовой станции — от пяти лет в плохие и до десяти лет в хорошие годы. За этот срок вендор получает, а оператор платит деньги за обновления, новые функции софта, за развитие функционала, за техническую оптимизацию сети, за кастомизацию. На самом деле значимую роль играет софт и его поддержка, тут достаточно много денег. Сильно удешевить аппаратную часть сложно, в основном микросхемы и все компоненты зарубежные, и тут ничего не поделаешь. Мы можем сделать чуть дешевле серийное производство, но мы все равно завязаны на стоимость компонентов. А вот софт, поддержку, остальную часть можно сделать за рубли. И довольно нежирно, так как у нас тарифы регулируются, нельзя кардинально задрать цены на тарифы. Важно, чтобы большая часть стоимости эксплуатации базовой станции была в рублях, оставалась в России, была контролируемой. Сейчас она растет в цене у зарубежных вендоров, везде по миру, не только в России. Но вы также видите, что курс доллара рано или поздно идет вверх, в этом смысле экономически гораздо выгоднее держать эту часть в рублевой зоне, где находятся наши разработчики. Не только с точки зрения безопасности, не только с точки зрения патриотизма, но и из соображений экономики, отечественное оборудование становится осмысленным. Потому что это не просто спаянная железка, процентов на восемьдесят это программный продукт, который разрабатывается и поддерживается в России».

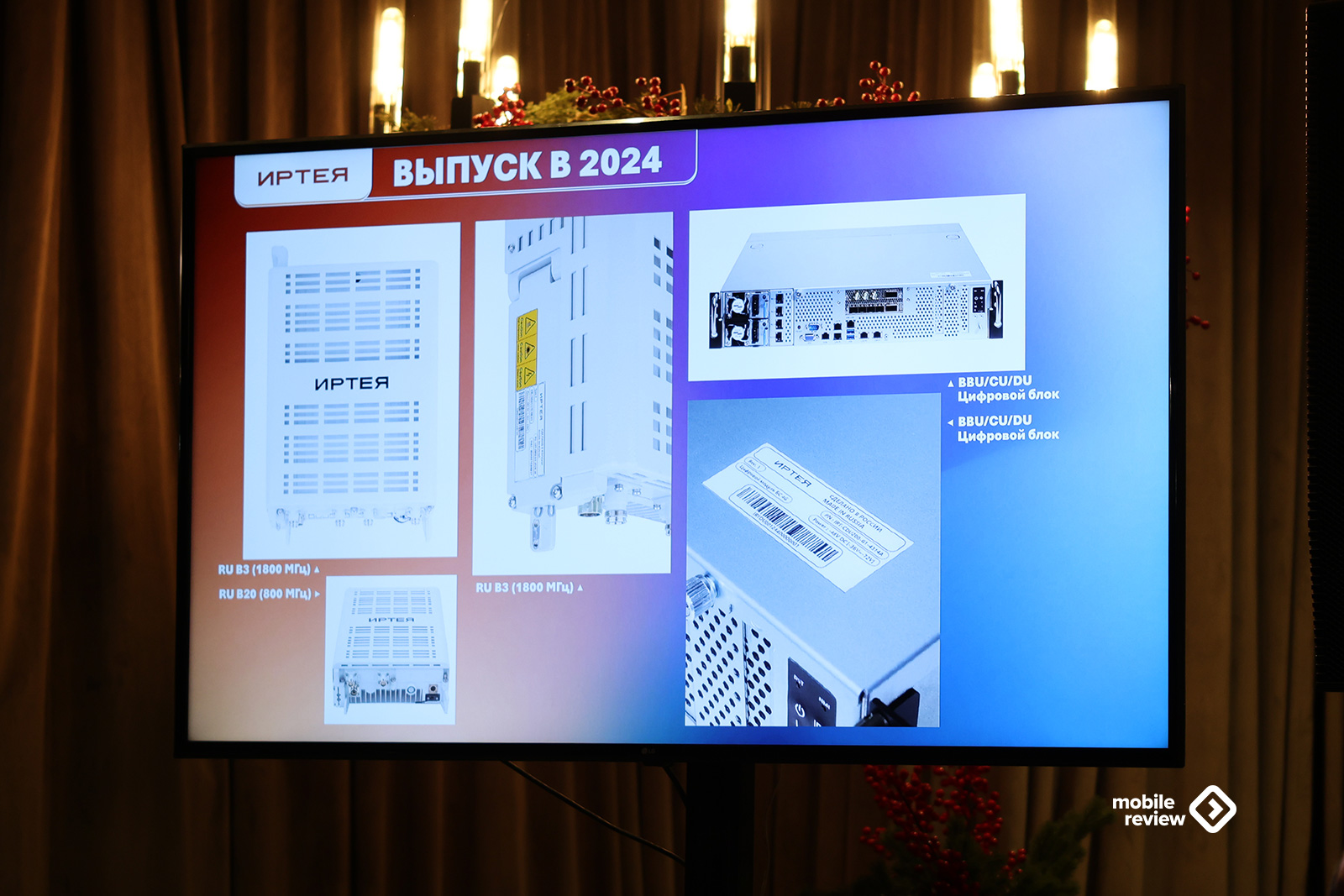

Российская базовая станция от «Иртеи». Тип станции

Текущая платформа «Иртея» относится к базовой станции городского типа, на один цифровой модуль можно подключать до одиннадцати приемо-передатчиков 4х4 MIMO. Эксплуатация вне больших городов объясняется необходимостью доказать как операторам, так и внутри «Иртеи», что показатели надежности, стоимости эксплуатации вписываются в заложенные изначально, чтобы не возникло никаких сюрпризов. Для сельской местности, для устранения цифрового неравенства решение от «Иртеи» выглядит дорогим, оно изначально создавалось для городов. В компании обсуждают с операторами расширение линейки базовых станций, нужна ли такая для сельской местности, этакий облегченный вариант.

В «Иртее» пытаются удержать линейку базовых станций в рамках одной платформы, меняя железную начинку, например, процессоры и память, варьировать параметры БС. Задача — добиться серийного и максимально объемного производства для материнской платы, цифрового модуля. Однотипное решение позволяет добиться лучшей экономики, а рост разнообразия ведет к повышенным расходам на проектирование, производство, обслуживание. Например, в базовой станции «Иртея» материнская плата схожа с той, что используется российским производителем для серверов. Компания пытается сесть на хвост существующему производству, так как это единственный способ удешевления производства и конструкции.

В то же время приемо-передающие модули будут иметь широкую линейку. Тут расширение идет за счет добавления новых диапазонов, но также в 2027 году в «Иртее» попробуют выйти в более высокие порядки MIMO. На данный момент ограничение 4х4.

Дмитрий Лаконцев говорит о том, что компания готова тестировать более нагруженные системы, с МТС в планах сайт, на котором будет до 24 приемо-передатчиков на один BBU, такое решение выглядит как макростанция для большого города. Высоконагруженное решение.

Все производственные мощности «Иртеи» находятся в Ивановской области, в городе Шуя. В Томске планируется площадка с одним из партнеров, она будет скорее экспериментальной, нежели серийной. На этой площадке будут пробовать опытные образцы, отрабатывать технологии. В Шуе же обычный конвейер, производящий оборудование. Других производственных мощностей у «Иртеи» нет. План расширения возможен при росте серийного производства, в текущих реалиях надобности в этом нет. Один завод спокойно осилит выпуск десяти тысяч базовых станций, это не очень большая серия.

Каждый оператор может потреблять в год 15-20 тысяч базовых станций отечественного производства, но в данный момент мы говорим об объемах в тысячи станций в год в лучшем случае. Причина в том, что как производителям таких решений, так и операторам нужно убедиться, что базовые станции работают, не преподносят никаких сюрпризов с точки зрения эксплуатации, совместимости. Переломным моментом можно будет считать 2027 год, когда насыщение отечественными станциями сетей произойдет, появится опыт, а заодно подрастет качество софта, появится опыт интеграции таких решений. Проблема сегодняшнего дня в отсутствии опыта, когда нет возможности рассчитать реальную стоимость эксплуатации, а ожидания и реальность могут сильно расходиться. И этот опыт важен для всех участников цепочки без исключения — вендора, оператора, абонентов.

Открытая архитектура. Перспективы БС

Использование открытой архитектуры дает множество преимуществ, сокращает время выхода на рынок. Вот что говорит об этом Дмитрий: «Государство не требует, чтобы производители поддерживали Open RAN, для попадания в реестр отечественного оборудования это не нужно. Но мы не отказываемся от похода в использовании открытых интерфейсов, возможности покупки чужого оборудования, нет необходимости создавать все с нуля. Мы запланировали площадку в Подмосковье, там тестируются наши базовые станции, будут тестироваться другие элементы Open RAN».

Открытая архитектура позволяет постепенно наращивать свои умения. Создать серию базовых станций, внедрить их на сетях операторов и дальше начинать создавать дополнительные устройства, например, интеллектуальные контролеры радиосети.

Андрей Рего рассказал о тестах этой архитектуры на сети МТС: «У МТС тестовая зона, полностью построенная на принципе Open RAN, реализована в городе Куровской Московской области с населением двадцать тысяч человек. Там мы полностью используем все эти технологии для управления сетью. И мы начинаем с небольших населенных пунктов, для того, чтобы попробовать. И тут уже не единичные базовые станции, посмотрим, как проявит себя эта тестовая зона, какие результаты будут».

Построение сети не выглядит механическим втыканием базовых станций, подключением их к транспорту. Вопросов у операторов возникает масса, и мы затронули только часть из них. Огромное количество времени занимает не разработка новых функций для базовых станций, а интеграция в операторскую сеть, стабильная работа с окружением. Это первоначальный этап интеграции вендора в любого оператора.

Серийное производство, в котором будут уже не сотни, а тысячи базовых станций, планируется на 2027 год. Чисто технически его можно запустить и сейчас, но в отсутствие информации о стоимости эксплуатации, о том, как выглядит интеграция БС в существующее операторское окружение, в этом нет никакого смысла. Каждый оператор осторожно подходит к новому оборудованию, предпочитает набить шишки и получить бесценный опыт там, где это не принесет значительных проблем, если что-то пойдет не так. А пойти не так в этом вопросе может все что угодно, и это нормальная часть процесса создания своего оборудования. Приятно, что такое оборудование у нас появляется и есть команды, которые его разрабатывают. Процесс сложный, вовсе не усеянный розами, но дело тихо-тихо движется.

В декабре 2024 года на сети МТС уже запустили более 200 базовых станций «Иртея» в 37 различных регионах. И это первый этап коммерческой эксплуатации, когда оператор и вендор соберут всю необходимую информацию, чтобы сделать следующий шаг в разработке таких БС.

P.S. Хотел дать взгляд на некоторые вопросы создания базовых станций, которые стоят сегодня в России, и пример «Иртеи» хорошо их раскрывает, в том числе в связке с оператором. Думаю, что мы еще неоднократно будем возвращаться к этой теме.