Привет.

Недавно, в очередной раз выгребая из почтового ящика стопку рекламных буклетов, квитанций на оплату коммунальных услуг и прочую макулатуру, обратил внимание на газету от одной из российских партий. Обычно я стараюсь держаться в стороне от такого рода информации. Во-первых, потому, что мне очень не нравится бумага, из которой сделана эта самая газета. Слишком сухая, шуршит на пальцах, и у меня прямо мурашки по всему телу. Во-вторых, информацию, что там представлена, никак не проверишь. Читать и на слово верить мы уже разучились, а доставать смартфон и переписывать в поисковик факты, чтобы проверить их, — это требует куда больше времени, чем подъем в лифте до квартиры. К тому же часто еще и руки бывают заняты. Так что газеты отправляются прямиком в один из подарочных картонных пакетов, откуда я их потом комкаю, чтобы иногда запихнуть в промокшую обувь (уже второй год грожусь выбросить истрепавшиеся и потерявшие водостойкость зимние Lowa, но все забываю). Но в этот раз газета оказалась ностальгически полезной. На обратной стороне был сканворд. И, опять же, как правило, я всегда игнорирую подобные вещи. Из-за деда. Все свое детство я наблюдал, как он, обложившись справочниками, историческими монографиями и атласами, сидел над кроссвордами и заполнял их на 100%. Иногда даже ходил в библиотеку, чтобы нужный материал найти, и все равно периодически оставались пустые места. Особое удовольствие ему доставляло листание через неделю следующего номера газеты, чтобы найти слово, которое ему не удалось заполнить. Это сформировало у меня четкое ощущение, что нужно быть очень умным и начитанным, чтобы суметь даже банально синоним подобрать (ствол — дуло, морда — мурло и т.п.), не говоря уже о чем-то вроде энциклопедических знаний о заливах, столицах или персонажах каких-то произведений. Но тут что-то сам залип над страницей газеты и чего-то как-то с ходу половину сканворда мысленно заполнил. Но дедовской начитанности у меня нет даже близко. Согласен, сканворд — это проще кроссворда, а учитывая то, что и информация сегодняшняя не изобилует сложностью, можно совсем мой «подвиг» обесценить, но данных сегодня не в пример больше, нежели тридцать лет назад, так что между «качественной» сложностью прошлого и «количественной» сегодняшней, можно сказать, паритет. Но в этом и кроется ответ. Данных больше, и они более доступны. Вернее, не так. Они не просто доступны, а буквально «инфицируют» наши головы. И тут я было хотел сказать, что никакие ИИ с роботами нас не одолеют, а, наоборот, только укрепят наши умы, развив память, способности оперировать сложными информационными схемами, вникать в суть процессов, от которых мы обычно далеки, и т.д. Но потом задумался: а так ли это?

Хочется немного порассуждать. С одной стороны, как было уже упомянуто выше, мы прокачиваем свои пассивные навыки, усваивая большие пласты информации. Нет-нет, а какие-нибудь сведения вдруг оказываются полезными. Новости все реже проходят мимо нас, и ключевые события не остаются неосмысленными. Тренды запоминаются. Всякие падения курсов валют и подорожания техники не остаются без внимания. Правда, периодически это приводит к пропаже гречки, которую внезапно начинают сметать с полок, но это скорее забавные последствия легкого доступа к информации. Обратная же сторона этой медали заключается в том, что под общую открытость информационного пространства нам подсовываются весьма спорные психологические установки. Да, иногда, как в случае с подростковым флешмобом по поеданию чистящего средства для посудомоечных машин, можно вовремя заметить проблему и поговорить со своим ребенком о смертельной опасности подобных экспериментов, но иногда популярность прилипает к таким тенденциям, на которые мгновенно не отреагируешь, а когда придет осознание вредности, станет поздно. Эльдар в недавних «Бирюльках» коснулся этого:

Мне очень понравились вот эти слова:

«Пусть это прозвучит наивно, но я искренне верю, что ряд вещей вновь должен стать для нас табу, чем-то немыслимым. Сделать это моментально невозможно, слишком далеко наше общество ушло по пути массовой культуры, в которой возможно все что угодно. Наше общество, а это все государства без исключения, болеет. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей, но здоровых точно не существует, различается только степень заболевания. Возможно, в истории человечества так было всегда и мы просто впервые смогли увидеть себя через увеличительное стекло медиа, не знаю. Но уверен, что пора задуматься, какой мир мы хотим видеть вокруг себя».

От слов же о болезни по спине пробежал холодок, поскольку они весьма однозначно отсылают к фильму «Суррогаты».

Несмотря на то, что фильм длится меньше полутора часов, в нем очень емко рассказывается о тех психологических проблемах, которые накрыли высокотехнологическое общество потребления. Мрачного киберпанка нам не показывают, но зависимости людей авторы спрогнозировали весьма точно. Страшнее же всего оказалась развязка для главного изобретателя ключевой технологии, позволяющей людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными и распробовать жизнь с безопасного для себя расстояния. Ученый пришел к пониманию того, что изобретенные им аватары людей для реального мира — это нечто, вызывающее зависимость, которая притупляет естественные процессы в организме. Сложно бояться, когда нет риска умереть. Сложно соблюдать моральные принципы, когда никто не накажет из-за их нарушений, поскольку ты не можешь нанести никому вреда. И так далее. И параллель с сегодняшним миром оказалась стопроцентной. С тем лишь отличием, что мы обошлись вообще без роботов. Знобящий же страх у меня вызвало то, что разрешить ситуацию ученый предложил самым радикальным способом. Цитирую:

«Нужно убить наркомана, чтобы убить зависимость».

В контексте фильма подход более чем негуманный. Однако много кто из киноделов ходит вокруг этой идеи. В фильме «Kingsman: Золотое кольцо» была схожая дилемма, когда президент США, узнав, что его граждане заражены страшным вирусом из-за употребления расширяющих сознание веществ, распорядился проигнорировать их спасение, чтобы таким образом избавиться в будущем в своей стране от спроса на подобные вещества. Фильм — чушь редкостная, но конкретно этот ход с философской проблемой заслуживает уважения. Если же сместить фокус ближе к технологиям, то стоит вернуться к «Суррогатам». Счастливый конец истории, разумеется, наступил. Никто не погиб. В результате продуманной диверсии оказались уничтожены только роботы-аватары. Все. Про людей, которые лежали у себя дома в креслах управления своими механическими клонами и на которых упали самолеты с этими самыми внезапно отключившимися клонами, решили тактично умолчать. Ну вы поняли аналогию, да? Все аморальные вещества уничтожили, а людей теперь вылечат. Урок, они, разумеется, усвоят. Всегда же усваивают.

Но не схожесть нашей ситуации с зависимостью от роботов главная. У нас все несколько хуже. Если в «Суррогатах» людям была очевидна их связь с железками, то наш симбиоз с технологиями для нас менее очевиден.

Тот самый сканворд, который я так бегло щелкал, пока поднимался в лифте, оказался легок не столько из-за того, что информация была не слишком сложной, а в большей степени потому, что эта самая несложная информация осела в мозгу. А это произошло благодаря разветвленной сети информационных технологий, которые эту несложную информацию до меня довели. Хотел я этого или нет, но получил. И вот здесь мне и видится проблема. Мы накачаны информацией, но едва ли кто-то на сто процентов хорошо понимает, как ее получить. Не найти, а именно получить. Звучит туманно, но попробую объяснить на простом примере. Помните, мы как-то дурачились с несколькими вопросами, которые могут сегодня вызвать у некоторых сложность?

Так вот, к ним вполне может добавиться еще один. Как определить, где находится север? Подростки обычно предлагают схему «смартфон — компас — не знаю». И если отказать им в доступе к карманному электронному помощнику, то они быстро начинают задумываться. Кто-то вспоминает «Мстителей», где персонаж Сэмюэла Л. Джексона во время перезагрузки электронных систем Хэликэрриера указывает пилоту на то, что можно и по Солнцу сориентироваться (практическая польза от попкорнового боевика, представляете?). А вот дальше приходится полагаться на удачу. Если человек вспомнит про Японию, то, можно сказать, выплыл. Но многие при вопросе теряются. А почему? Потому что мы променяли знания на знание о том, как пользоваться устройствами для получения знаний. Улавливаете разницу? Сегодня любая информация доступна нам по нажатию на экран. А что случится, когда экрана не будет? Владимир Репин в комментариях как-то посетовал на то, что в мире становится все меньше философов. Я, признаться, в студенческие годы всегда считал эту дисциплину просто легкой пятеркой, но, как оказалось, половина управленцев в тех же США дополнительно к основному направлению деятельности имеют степень еще именно на поприще философии. То есть, когда ты можешь рассуждать, создавая знания, это куда более полезный навык, нежели когда ты исключительно потребляешь и используешь знания.

Впервые с проблемой из-за этого я столкнулся, когда проводил тренинг по поиску аналогов изобретений в патентной базе данных. Думаю, что большинство из вас тем или иным путем придет к поиску с помощью Google Patents. Он, кстати, весьма неплох. Большинство патентов для статей на нашем сайте я смотрю именно там. Но если говорить о поиске изобретения, которое интересно не только концептуально, но и отдельными особенностями, то поиск по ключевым словам может и не вывести на нужное решение. А обучающиеся, тем не менее, продолжали пользоваться исключительно им, поскольку это легко, в то время как на первый план в этом случае выходят дополнительные знания. В частности, международной патентной классификации (МПК). Мы упоминали ее в тексте про поисковые системы в рамках рубрики «Патентный ликбез»:

Резюме же по тому материалу отлично составил уважаемый Lecron (орфография и пунктуация авторские):

«Очень часто, можно сказать всегда, ища что-то рядом со своей предметной областью, просто не знаю, как сформулировать запрос. В пет-проекте занимаюсь разрешением омографов. За пару лет обнаружил множество подходов разрешения лексической многозначности и даже сам это термин был обнаружен не сразу. Если вдруг взялся за сложный проект, о котором ранее не слышал ни я, ни коллеги, как искать патент на «нужна какая-то херабора с переподвыподвертом для …».

Чтобы задать правильный вопрос, нужно знать половину ответа. Но знаем лишь направление, плюс-минус лапоть. Насколько поможет поиск в таких вводных?»

Ключевыми здесь являются слова о том, что в правильно заданном вопросе уже есть половина ответа. Сегодня же, к сожалению, нам предлагаются только суррогаты. Нейросети, которые позиционируются как недостижимый уровень для человека. Автомобили, которые умеют парковаться лучше человека. Настройки камер, которые знают, какой снимок качественнее. «Недостижимый», «лучше», «качественнее»… А на другом конце ведь до сих пор человек. Именно человек создает и настраивает все эти превосходящие его же устройства и программы. Что будет, когда база изображений для нейросетей станет исключительно набором сгенерированных изображений? Наверное, то же самое, что случилось с языковыми моделями, которые начали выдумывать информацию. Константин Иванов писал об этом вот здесь:

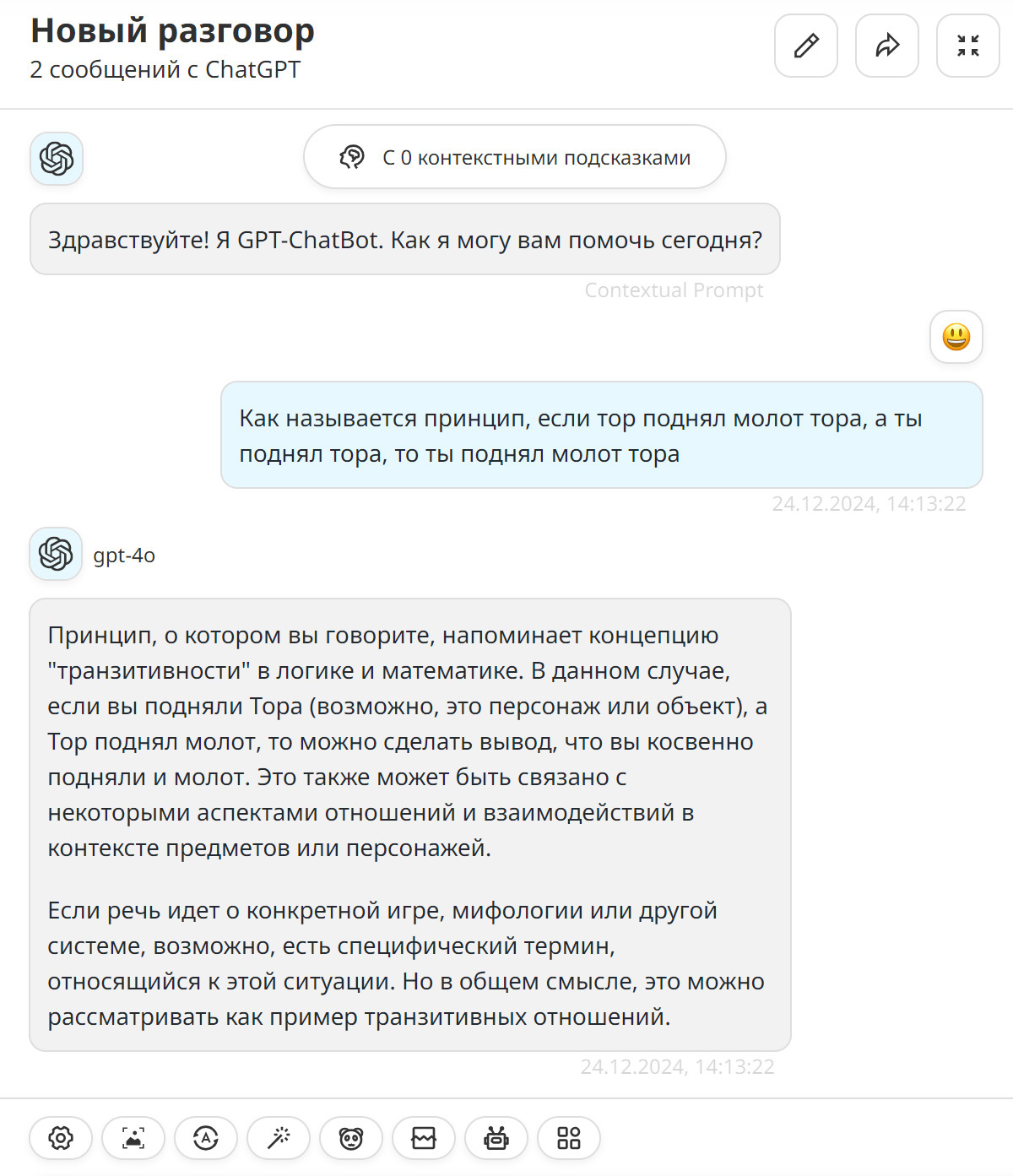

Символично, что это назвали «галлюцинированием». Хотя мне видится более простое объяснение. Модель просто настроили таким образом, что она думает, будто человек вводит в нее сведения, исключительно откуда-то известные. И если поисковый алгоритм не нашел их, то это не причина их не анализировать, не сопоставлять с аналогами и не выдавать ответы. Помните, я рассказывал о том, как пытался вспомнить, что такое транзитивность?

Мне показалось, что нейросеть не перебрала все варианты транзитивности, а именно что провела аналогию. Звучит так, словно она это обдумывала, но, разумеется, я говорю только лишь об анализе ключевых слов в той же последовательности. С «галлюцинациями» из материала Константина, на мой взгляд, та же история. Настройщики нейросети просто не учли, что люди (пока еще) могут выдумывать. Но если бы они (разработчики) все же были бы правы, то нейросеть поступила верно: искала до последнего, а не найдя (мало ли, вдруг книга не оцифрована), привела близкую аналогию. Схожим образом она поступила и в случае с самостоятельным запросом Константина о группе Satyricon (можно посмотреть ответ Lecron’у в комментариях к статье), где она ошибалась в годах и составе участников. Расчет, судя по всему, на то, что никто не станет проверять.

Возможно ли то, что мы столкнулись с нарушением работы алгоритмов ИИ из-за взаимодействия с творческой стороной человека? Считаете ли, что собственные знания окажутся выигрышем для людей, или ни к чему захламлять мозг и чем быстрее отдать работу машинам, тем оперативнее показатели качества ее работы возрастут? А может, наши знания намеренно искажают? Поделитесь своими соображениями. Ждем в комментариях.

Смелых идей, отличных изобретений и успешных продуктов. Удачи!