Всем привет!

Возвращаемся к занимательным историям из реальности мастеров плаща и кинжала прошлого.

Как известно, в V-VI веках на фоне упадка Западной Римской империи развитие шпионской науки, равно как и увлечение аквариумами, отошло на второй план. Восточная же ее часть во главе с Константинополем существенно усиливала свое влияние на другие государства. Принято считать, что находящаяся на перекрестке цивилизаций ‒ между Европой и Азией ‒ Византия неизбежно должна была подхватить переходящее знамя шпионажа.

Именно там случилась наша первая история.

Нетворкинг для разведчиков

Если просто, это укрепление горизонтальных и вертикальных связей путем создания сети полезных знакомств с целью обмена информацией, опытом и ресурсами. А также одноименная книга полковника разведки Андрея Безрукова, 20 лет проработавшего в США и Канаде под именем Дональда Хитфилда. Приехавшего в Канаду с небольшим чемоданчиком и молодой супругой (тоже разведчицей-нелегалом), а на пике карьеры возглавлявшего консалтинговую компанию, специализирующуюся на правительственных системах стратегического планирования. Книгу, кстати, горячо рекомендую.

И вместе с этим знаменитая история актрисы Феодоры, начавшей свой путь в нищете цирковой семьи, а завершившей ‒ императрицей и почитаемой святой.

Буквально покорив в 515 году своими танцами Константинополь, юная актриса всеми силами стремилась в вельможные круги, став весьма известной гетерой. Довольно быстро обзаведясь покровителями и связями, Феодора отправилась в Северную Африку вместе со своим любовником, на секундочку, архонтом (верховным правителем) Пентаполиса (союза пяти городов). Довольно быстро архонт Гекебол перестал выносить масштаб личности актрисы и выгнал ее.

Поскитавшись в Александрии и набравшись ума-разума от тамошних отцов церкви, Феодора вернулась в Константинополь, где начала вести скромный и богобоязненный образ жизни, зарабатывая на жизнь рукоделием. И тут случилось то, что многие считают чудом, а я считаю спланированной операцией: бывшую гетеру заметил будущий император Юстиниан. Судя по всему, их свела знакомая по прошлому нетворкингу актриса Македония. Практически сразу после знакомства Юстиниан приложил все усилия, чтобы отменить закон Константина I Великого, запрещавший мезальянсы подобного рода. В 525 году они обвенчались в соборе Святой Софии, а в 527 году Феодора стала императрицей и правила государством наравне со своим супругом до самой смерти.

Я верю в трансформацию личности под влиянием ученых мужей из Александрии, но не верю в случайное знакомство будущего императора и скромной пряхи.

Как только Феодора обрела статус императрицы, она немедленно создала для себя настоящую службу шпионажа. Согласно памфлету «Тайная история» византийского историка, поэта и летописца VI века Прокопия Кесарийского, Феодора построила специальный монастырь раскаяния, где обучала и патронировала бывших куртизанок и проституток. Надо ли говорить, что прокачанные до уровня «гетера» женщины были идеальным сплавом двух древнейших профессий и стали блестящими соглядатаями на службе у императрицы.

Есть предположение, что Прокопий Кесарийский стоит на мозаике слева от императора и полководца Велизария, чьим секретарем он был. Именно ему мы обязаны такими детальными знаниями о расцвете Византийской империи.

Будучи неблагородной, но образованной, вчерашняя актриса поддерживала секретную дипломатическую переписку с высшими чинами монофизитов (христианская секта, отвергающая православное триединство Бога) вопреки желанию Юстиниана, который их преследовал как еретиков и раскольников, не понимая, что они — выгодное экономическое и политическое подспорье для государства. Посредством разветвленной сети агентов влияния Феодора способствовала укреплению позиций монофизитов в богатых провинциях Востока, чем ослабляла развивающийся в Египте и Сирии религиозный сепаратизм, так сказать, «от противного».

Бывшая гетера мастерски играла в религиозную политику, меняла патриархов и понтификов, а множественные шпионы-миссионеры Феодоры усиливали влияние Константинополя в Аравии, Нубии и Абиссинии ‒ крайне выгодных стратегически, богатых драгоценными камнями, золотом, слоновой костью и, конечно, рабами.

Именно при императоре Юстиниане Восточная Римская империя достигла наивысшего расцвета, но не стоит забывать, что все его правление рядом с ним сидела женщина, которая внесла не меньший вклад в процветание Византии, и, судя по результатам, нелегалом она была только по происхождению.

Вместе с этим и сам император Юстиниан был не промах и шпионажем не брезговал. Об этом наша вторая история.

Тайна тутового шелкопряда

Первое письменное упоминание случая промышленного шпионажа содержится в китайской хронике «Тань Шу» («История Тань») пятого века нашей эры. В ней рассказывается, как за полторы тысячи лет до создания произведения диссидентствующая китайская принцесса тайно вывезла в Индию гусениц шелкопряда, спрятав их под головным убором.

Надо понимать, что шелк в то время ‒ это мягкое золото. В Китае шелк использовался для платы государственным служащим и для вознаграждения достойных граждан. Длина шёлковой ткани была действительным денежным стандартом.

Естественно, что секрет производства шелка был важнейшим секретом Китая и за попытку его разглашения следовала смертная казнь.

В свое время император Юстиниан, озабоченный тем, что римлянам приходится покупать шелк при посредничестве персов, предложил промышляющим в Индии православным монахам воспользоваться своим положением и тайно разузнать, что да как. В 552 или 553 году двум из них удалось вывезти семена шелковицы и яйца бабочки шелкопряда в полом бамбуковом стебле. Согласно тому же Прокопию Кесарийскому, именно этот эпизод послужил началом развития шелковой промышленности в Восточной Римской империи и на Западе вообще.

По мотивам этой истории в 1595 году в Антверпене было издано шесть гравюр фламандского художника Джованни Страдано под названием Vermis Sericus («Тутовый шелкопряд»), одна из которых как раз иллюстрирует факт передачи артефакта.

А вообще, посмотрите его гравюры, они очень детализированные и красивые.

Отмечу, что на протяжении всего существования средневекового шпионажа как явления кадровое насыщение осуществлялось преимущественно за счет монашеских орденов. По такому же принципу ковались сети разведки и на территории будущего Ирака, в колыбели велеречивых поэтов и центре арабской культуры ‒ в Багдаде.

О чем и будет наша третья история.

Тростниковый калам (пишущее перо)

Пиком развития криптографической науки традиционно считается Аббасидский халифат (750-945 и 1194-1258 гг.). Высокий уровень развития математики и лингвистики позволил арабам не только создавать свои шифры, но и заниматься расшифровкой чужих.

В 830 году халифом Аль-Мамуном был основан Дом мудрости, ставший неким подобием персидской академии Джундишапура и предтечей современных академий наук.

Вообще, гражданин Аль-Мамун был настоящим естествоиспытателем, привлекшим к управлению государством ученых, построившим обсерваторию и активно спонсирующим перевод римских и греческих научных трудов.

В 831 году после многомесячной осады успешно взял приступом северную стену пирамиды Хеопса, естественно, в научных целях, став первым человеком, ступившим под своды Большой галереи спустя почти 3,5 тысячи лет со времен строительства. По легенде, ничего, кроме пыли, он там не нашел и, чтобы не допустить бунта, халифу пришлось срочно привезти из Багдада золото, чтобы подбросить его в одно из помещений пирамиды.

И все же Багдад в полной мере использовал осколки знаний Римской цивилизации, бережно собирая и каталогизируя их посредством новейшего китайского изобретения ‒ бумаги.

В начале X века Мухаммад ибн Ахмад, секретарь и тайный советник халифа Абдаллаха, успешно сочетал пропагандистскую деятельность имама и руководителя канцелярии, а его почтовая служба осуществляла функции службы внутренней и внешней разведки. В дальнейшем разветвленную систему почтовой связи Мухаммада взял на вооружение полководец и проповедник ибн Саббах ‒ создатель знаменитого ордена ассасинов. Ибо ничто не скажется лучше на сохранении секретности посланий, чем специальная почтовая система, основанная на обыкновенной, внешне безобидной, рядовые сотрудники которой ‒ члены организации.

Само собой, в условиях активного хождения бумажной корреспонденции вопрос шифровки и дешифровки посланий становился все более актуальным ‒ в спину каждому уважающему себя эмиру дышали с десяток перспективных кандидатов из родственников, визирей или внучатых племянников и бастардов халифов прошлого. Все письма при дворе необходимо было или шифровать, или дешифровать.

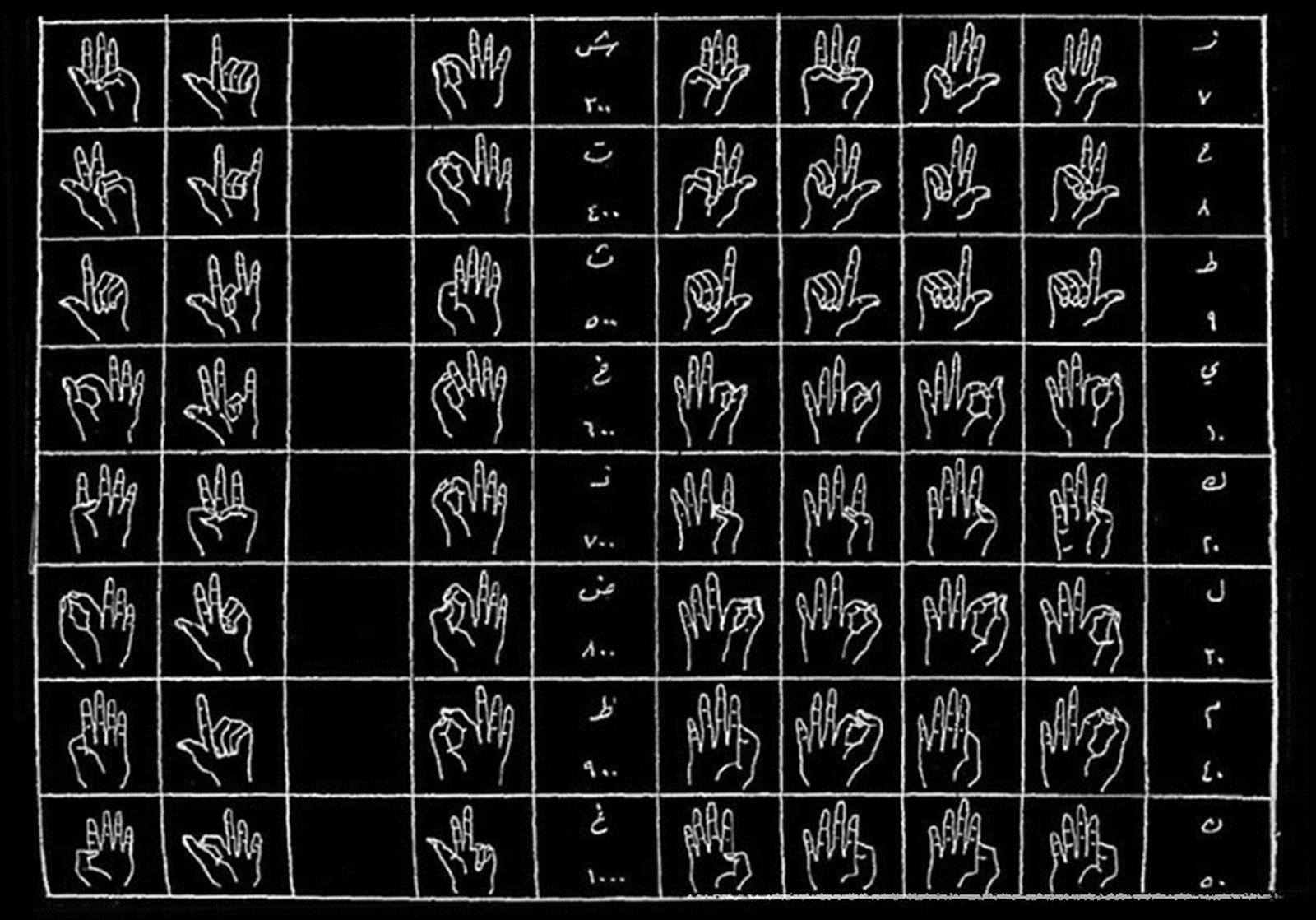

Для успешной дешифровки применялся метод частотного анализа.

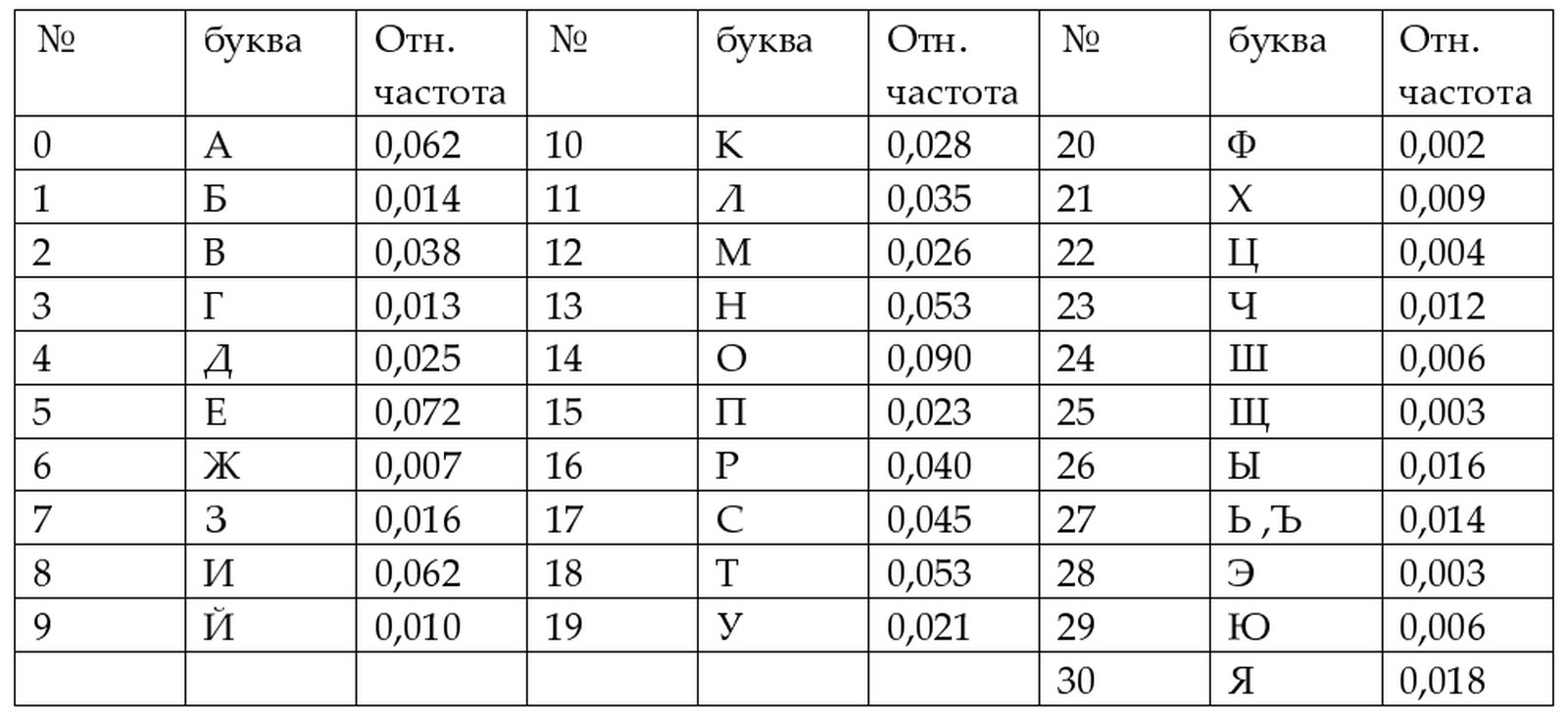

Учёный и философ Аль-Кинди разработал его, работая над священными арабскими текстами. Суть метода в том, что при шифровании наиболее часто повторяющиеся буквы заменяются повторяющимися символами, и если предположить самые популярные буквы, то можно перебрать некоторое количество вариантов, чтобы прийти к ключу или расшифровать несколько слов из послания. Предтеча криптографов «Энигмы», которые дешифровали радиограммы педантичных немцев по постоянно повторяющемуся словосочетанию здравицы в честь австрийского художника, Аль-Кинди расшифровал послания аналогичным методом, предположив, что повторяющиеся символы соответствуют выражению «Во имя Аллаха», узнав таким образом 8 букв (в случае русского языка) и упростив дешифровку в разы.

Ученый и филолог Ибн Дунайнир предложил сразу несколько вариантов шифрования посланий.

Метод шифрования с использованием арифметики и алфавита

Каждая арабская буква в этом методе также является числом, поэтому любое слово может превратиться в цифру. Такая кодировка называется «абджадия», а основанная на ней кодировка — «абджад-и хисаб», что переводится как «суммарный подсчет».

Вершиной этой концепции являлась система шифровки на основе десятичного цифрового алфавита и арабских единиц измерения площади. Например, буква «А» могла означать 10 квадратных метров, буква «Б» — 20 и т.д. В итоге получившийся шифр выглядел для обывателей как обычный земельный договор.

Среди прочего ученый предложил и некий прототип стеганографии ‒ способа передачи или хранения информации с учётом сохранения в тайне самого факта такой передачи.

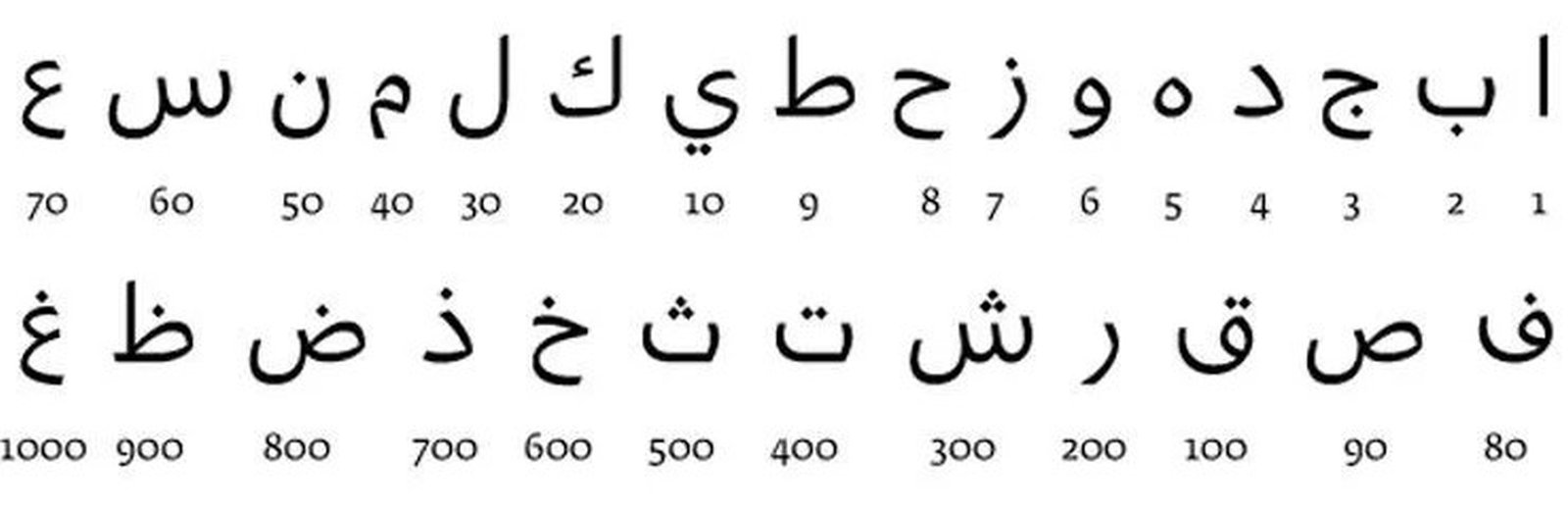

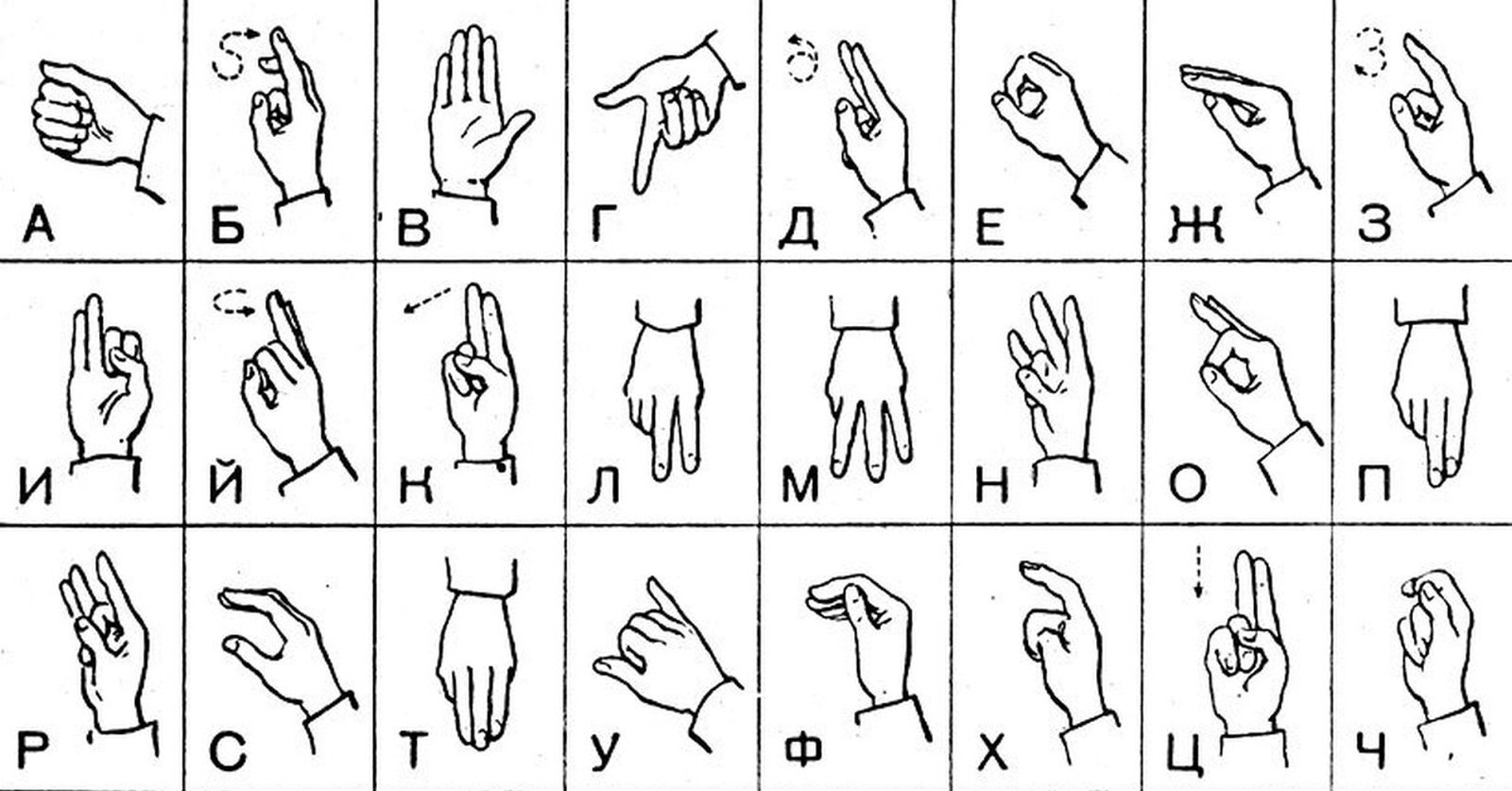

Дактильная азбука. Буквы в этом методе заменялись числами, которые нужно было показывать жестами рук. Это был своеобразный «сурдоперевод» для избранных, чтобы общаться на языке, которого больше никто не знает. В наводненном шпионами дворце, где каждое слово из тайных переговоров могут подслушать, подобный метод передачи секретной информации был настоящей находкой. За неспешной игрой в нарды можно было обсудить все необходимое, а слушающий через специальные «слухи» визирь останется с носом. Наверняка опытные дипломаты могли использовать этот язык одновременно с беседой, перемежая тайными жестами слова или просто ведя разговор на двух уровнях.

Если же кто-то и подсмотрит, то без знания дактильных элементов азбуки установить содержание тайной беседы возможным не представляется. А ведь опытные собеседники могут владеть несколькими «диалектами» имеющегося языка и на случай подглядывания легко сведут на нет всю дешифровку.

Не стоит забывать, что Восток – дело тонкое и криптография Востока тоже не была лишена художественного полета.

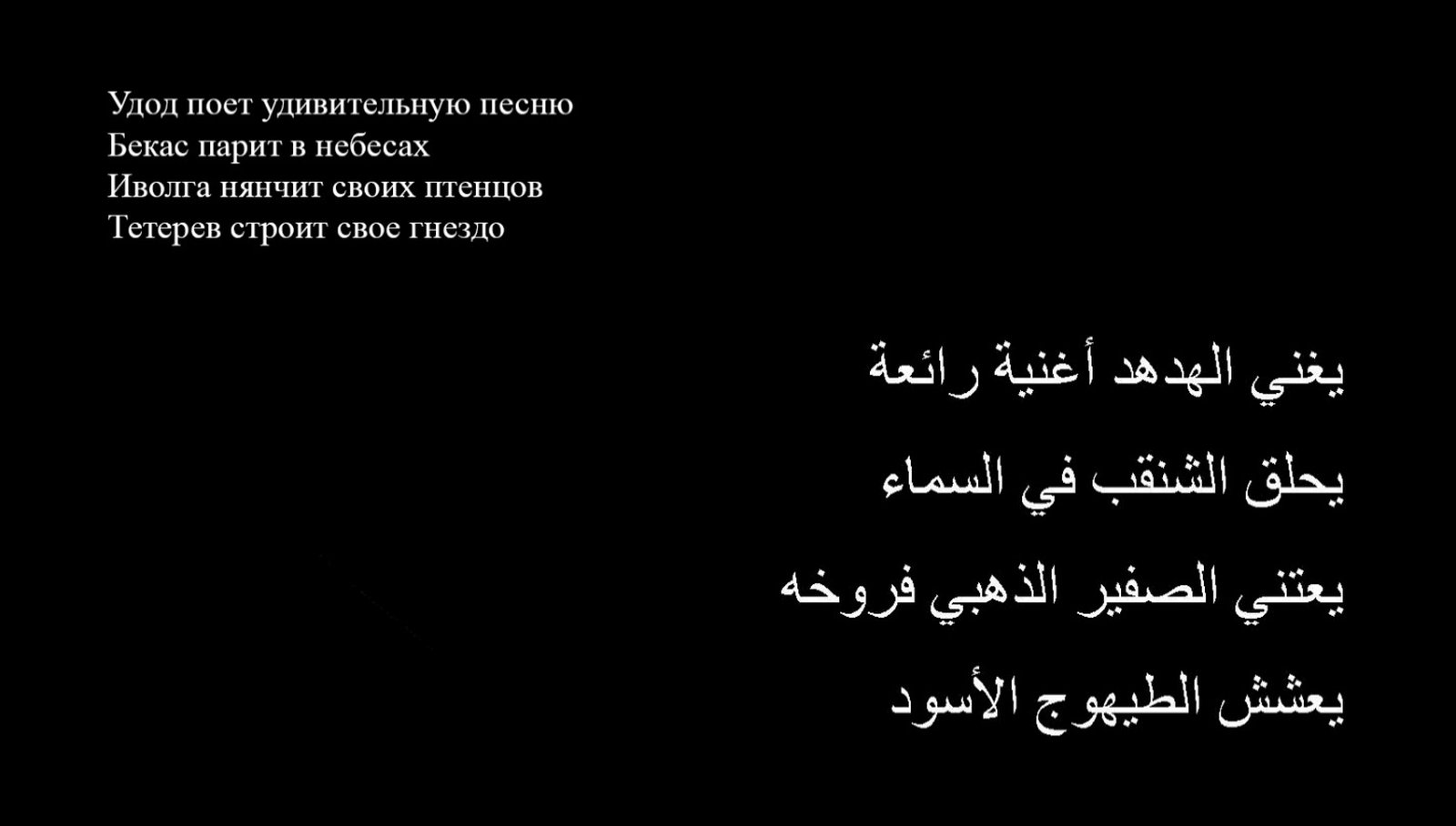

Эмир Севильи и птичий язык

Эмир Севильи Мухаммад II и придворный чиновник поэт Ибн Зейдун создали «птичий язык». Шифровки писались стихами, при этом некоторые буквы заменялись названиями птиц. Это воспринималось как настоящая поэзия, и лишь посвящённые могли понять, что в тексте скрыт важный смысл.

И блестящий пример от меня и ChatGPT:

Перепел в ночи вглядывается в звёзды,

Орёл в вышине правит просторы,

Египетский ибис вдали взмывает,

Ласточка ритмы весны вплетает.

Пеликан встречает тёплый рассвет,

Евдошка чирикает на проводах,

Лебедь скользит по тихой воде,

Мухоловка песнь шепчет в саду.

Европейская каменная куропатка просто жива и слава Богу,

Неясыть спит под луною,

Иволга украшает ветви смело.

В данном случае это просто показательные примеры, где все упрощено до примитива и первые слова соответствуют птицам, а первые буквы названий соответствуют буквам зашифрованного слова.

Но если названию каждой птицы присвоить конкретное значение, а касыду (арабское стихотворение) сделать достаточно литературной, то подобное сообщение дешифровать будет невозможно.

В следующей части поговорим о разведке от позднего Средневековья до классической криптографии и, наконец, уже о технологических приспособлениях агентов.