Представьте мир, где потеря какого-либо органа — это не приговор, а временная пауза до восстановления. Где не нужно ждать донора месяцами, потому что нужный орган… печатается прямо в клинике! Звучит как научная фантастика, но это уже почти реальность. Имя ей — 3D-биопечать (3D-биопринтинг).

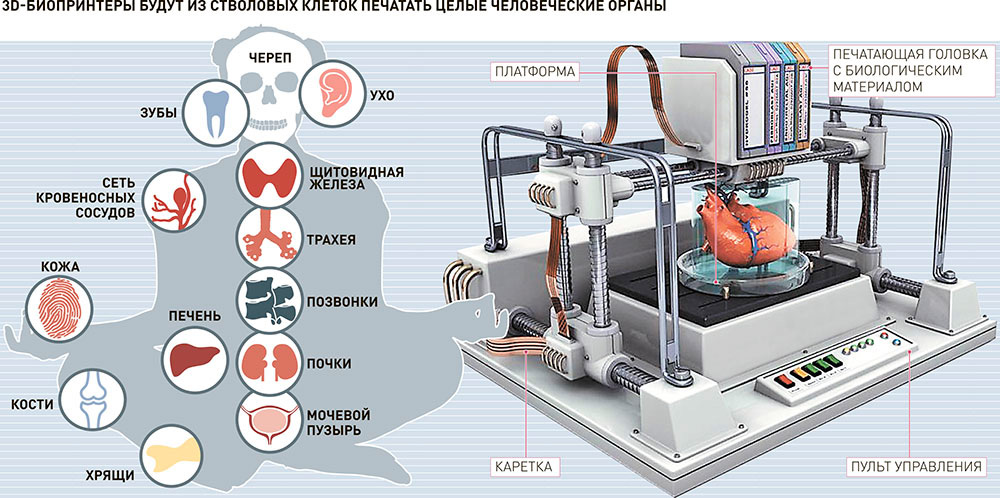

По сути, биопечать — это когда живые клетки становятся «чернилами», а принтер вместо бумаги собирает из них настоящие кусочки тела. Не пластиковые муляжи, а настоящие живые ткани: кожу, сосуды, хрящи, фрагменты печени, почек и даже элементы сердца. Пока это еще не полноценные органы, но направление уже набрало впечатляющую скорость, и разработки идут по всему миру. В том числе и в нашей стране.

Зачем все это нужно? Во-первых, биопечать — это шанс решить одну из главных проблем медицины, заключающуюся в острой нехватке донорских органов. Только в России, по данным Центра Шумакова, ожидают трансплантации более 10 000 человек, и многие из них стоят в очереди годами. С биопечатью можно будет напечатать нужную ткань из клеток самого пациента, а значит, есть огромный шанс избежать отторжения и плюсы в виде быстрой приживаемости и минимума последствий.

Во-вторых, напечатанные ткани — это идеальная площадка для тестов. Зачем мучать животных или рисковать пациентами, если можно прогнать новый препарат по живой человеческой ткани в пробирке? Так фармацевтика станет точнее, безопаснее и этичнее.

Почему это стало возможно именно сейчас? Потому что наука серьезно продвинулась. Компьютерные модели научились точно просчитывать структуру органов, биологи — выращивать стабильные клетки, инженеры — собирать ультраточные принтеры, а химики-синтетики — создавать чернила, подходящие для жизни. Все это сошлось в одной точке — и дало толчок новой медицине.

В 2024 году рынок 3D-биопечати оценили в 3,56 миллиарда долларов, и ожидается, что к концу 2025 цифра вырастет минимум до 4,3 миллиарда. Мир инвестирует в биопечать, потому что это реально работает.

Table of Contents

- Основные принципы и технология 3D-биопечати

- Применение 3D-биопечати в медицине

- Современные достижения в России

- Современные достижения в мире

- В качестве заключения

Основные принципы и технология 3D-биопечати

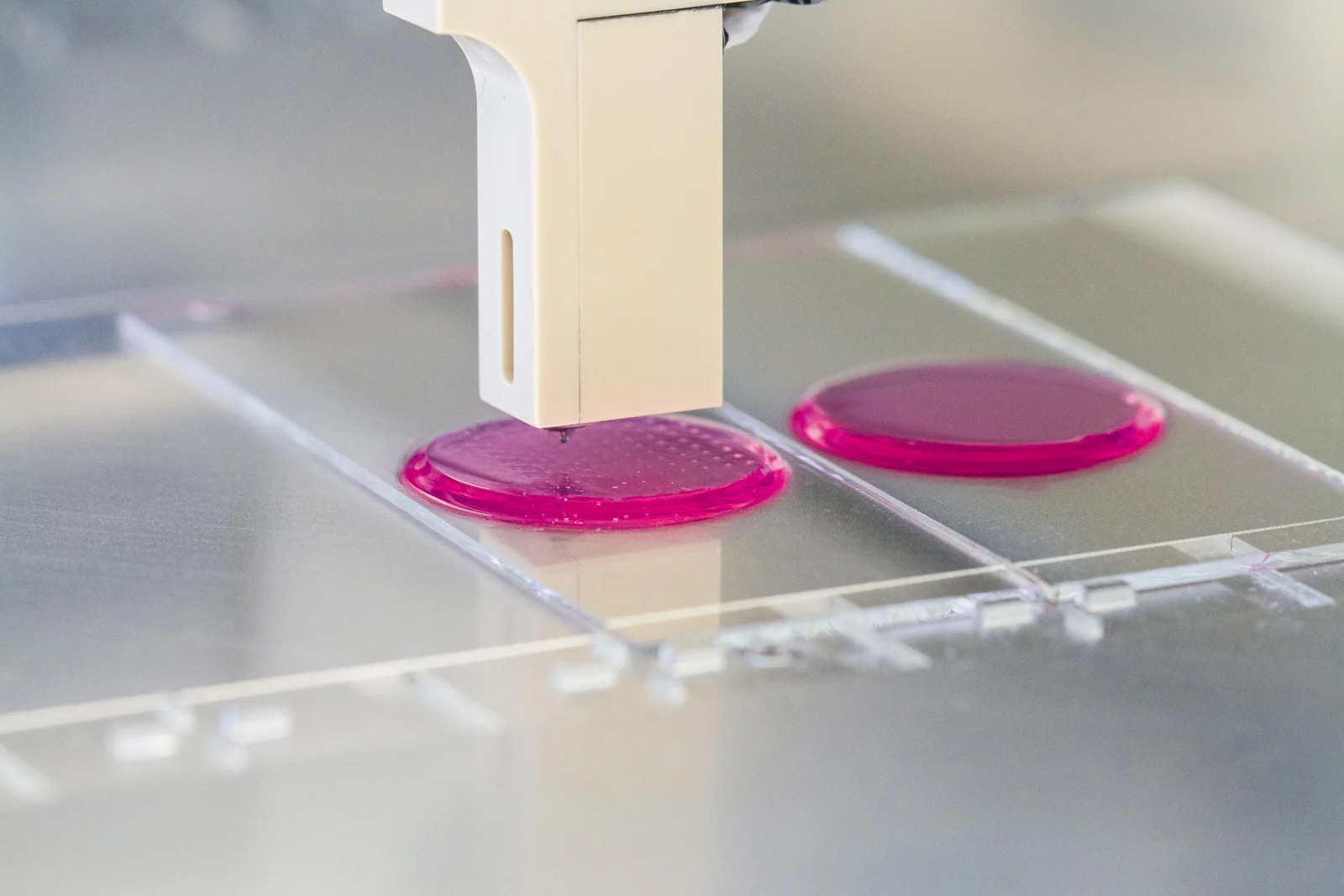

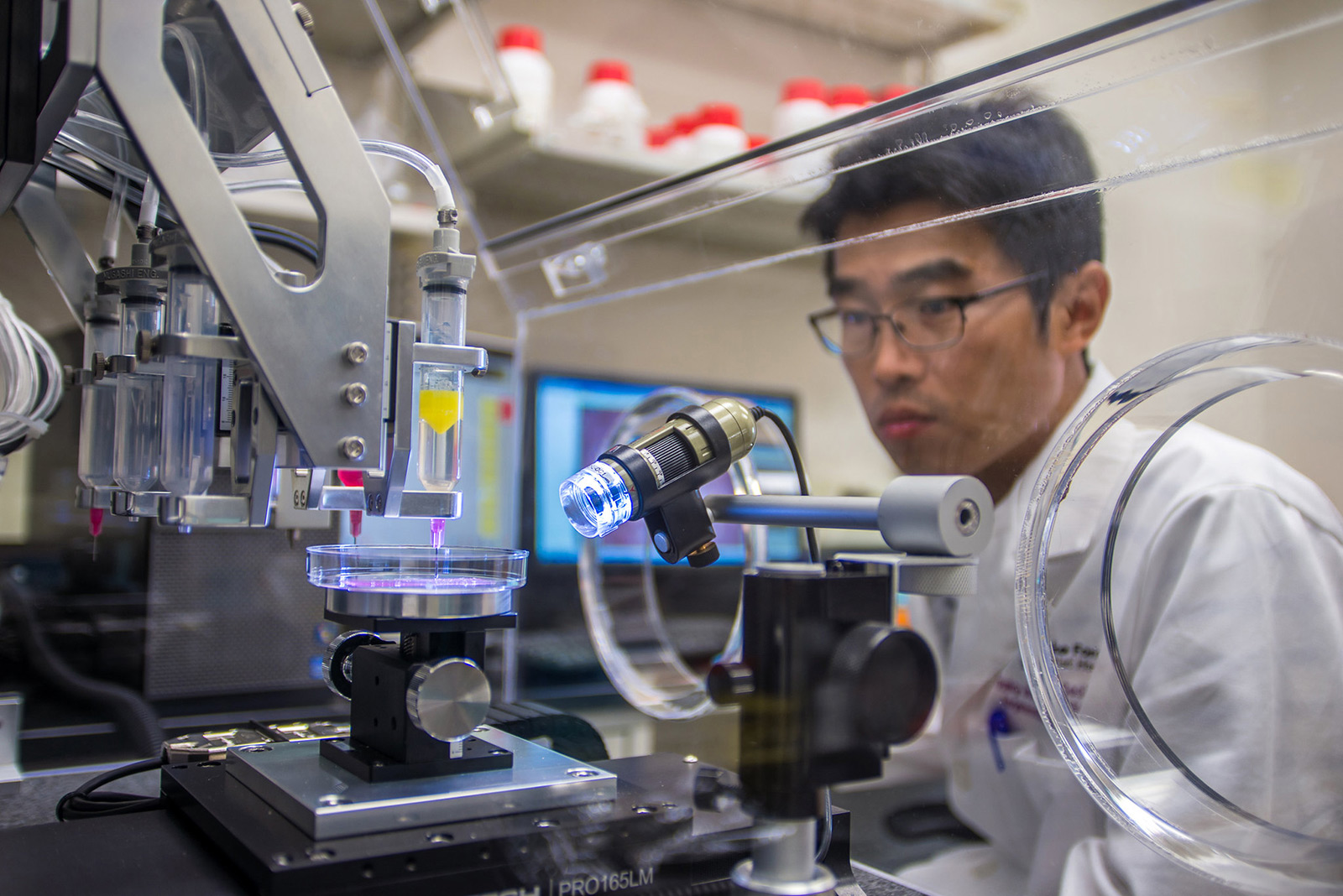

Фишка биопечати начинается с самого главного — с биопринтера. На первый взгляд он напоминает обычный 3D-принтер, только вместо пластика туда загружают… живые клетки. Все это происходит с помощью специального материала — биочернил.

Что такое биочернила? Это не краска и не чернила в обычном смысле. Это такая хитрая смесь, в которую входят клетки и вещества, поддерживающие их жизнь и рост. Обычно в составе три ключевых компонента.

Во-первых, сами клетки — стволовые или уже «заточенные» под конкретный орган (например, клетки печени).

Во-вторых, гидрогели — это такие желеобразные штуки, которые держат форму и создают комфортное пространство для клеток.

И, в-третьих, биоактивные добавки — белки, гормоны и факторы роста, которые подсказывают клеткам, как правильно развиваться.

Важно понимать, что для каждой ткани — своя «рецептура». Хрящ, например, требует прочности, поэтому туда добавляют коллаген и минералы. А сердечную мышцу нужно научить сокращаться — значит, требуются особые клетки (кардиомиоциты), которые бьются в ритме.

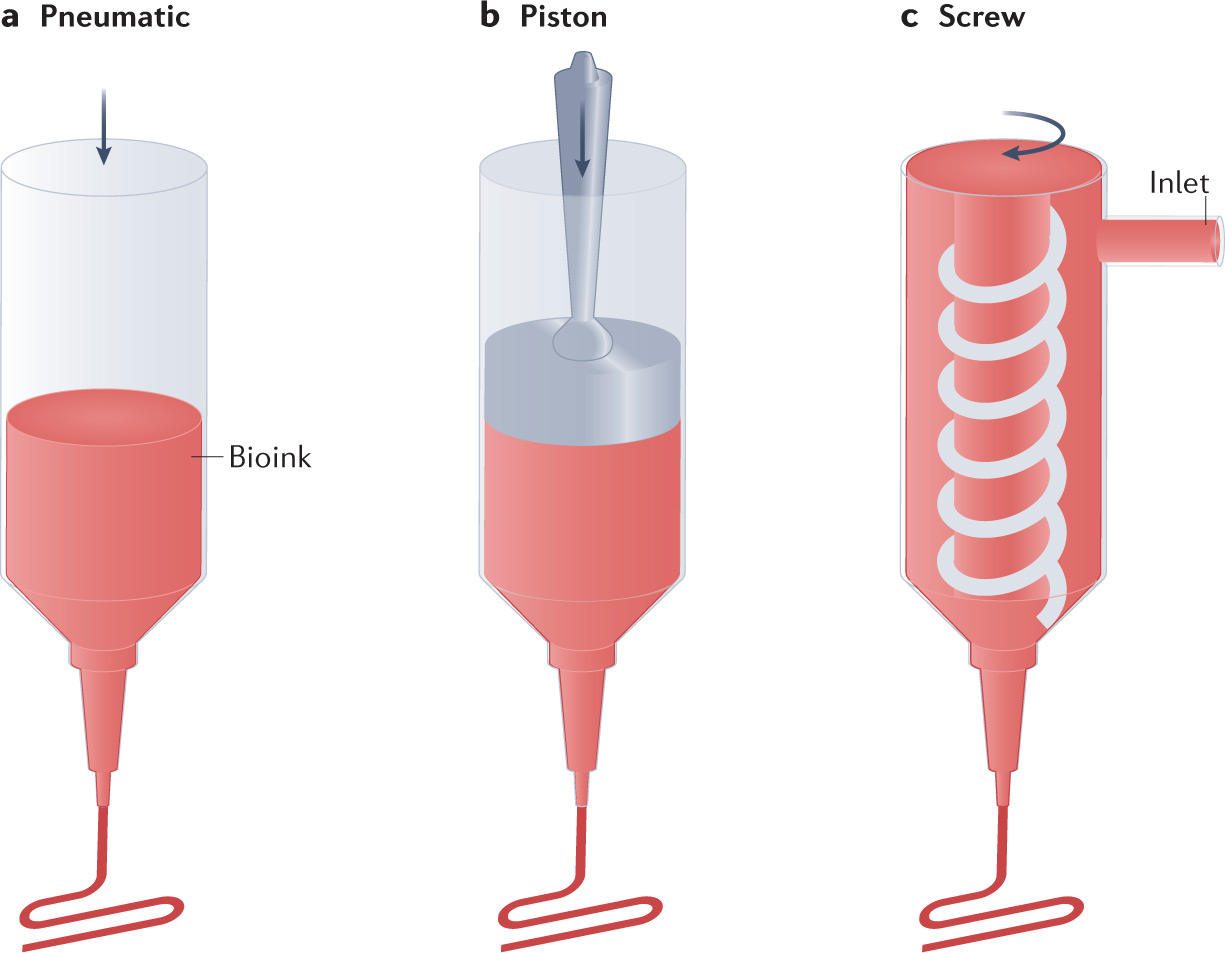

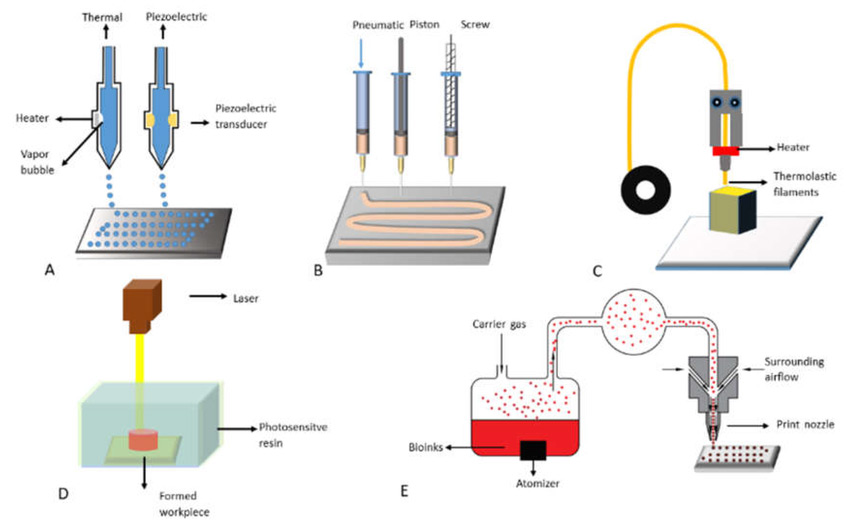

Сам процесс печати — это как «слоеный пирог», только каждый слой живой. Есть три основных метода.

Первый — экструзия, самый популярный. Тут все просто: клетки выдавливаются, как паста, аккуратно, слой за слоем.

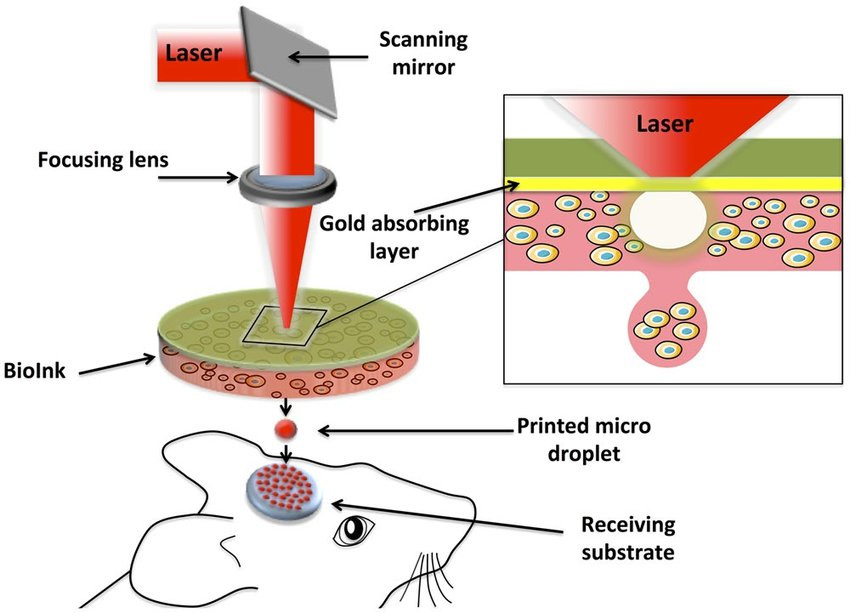

Второй — лазерная печать. Здесь работают с точностью до микрона, но это пока дороговато.

И третий — струйный способ. Очень похож на обычный принтер: капельки летят точно туда, куда надо. Идеально подходит для тонких тканей и сосудов.

Биопечать — это не просто «нажал кнопку, и готово». Процесс серьезный и проходит поэтапно. Сначала создается цифровая модель органа — как в 3D-дизайне, только с учетом особенностей конкретного человека. Потом подбираются и подготавливаются клетки. После этого включается сам принтер — и начинается «строительство». А дальше — финишная прямая: ткани «дозревают», развиваются сосуды, подключаются питательные вещества. Только после этого их можно использовать.

Применение 3D-биопечати в медицине

Каждый год миллионы людей по всему миру ожидают пересадки органов. Сердце, печень, почки — запрос огромный, но доноров катастрофически не хватает. В России, как я уже писал ранее, по данным «Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии», более 10 000 человек находятся в ожидании пересадки. И это не просто несколько месяцев, а годы. 3D-биопечать в будущем может стать решением этой проблемы. Представьте, что вместо долгого ожидания орган можно просто вырастить из собственных клеток пациента.

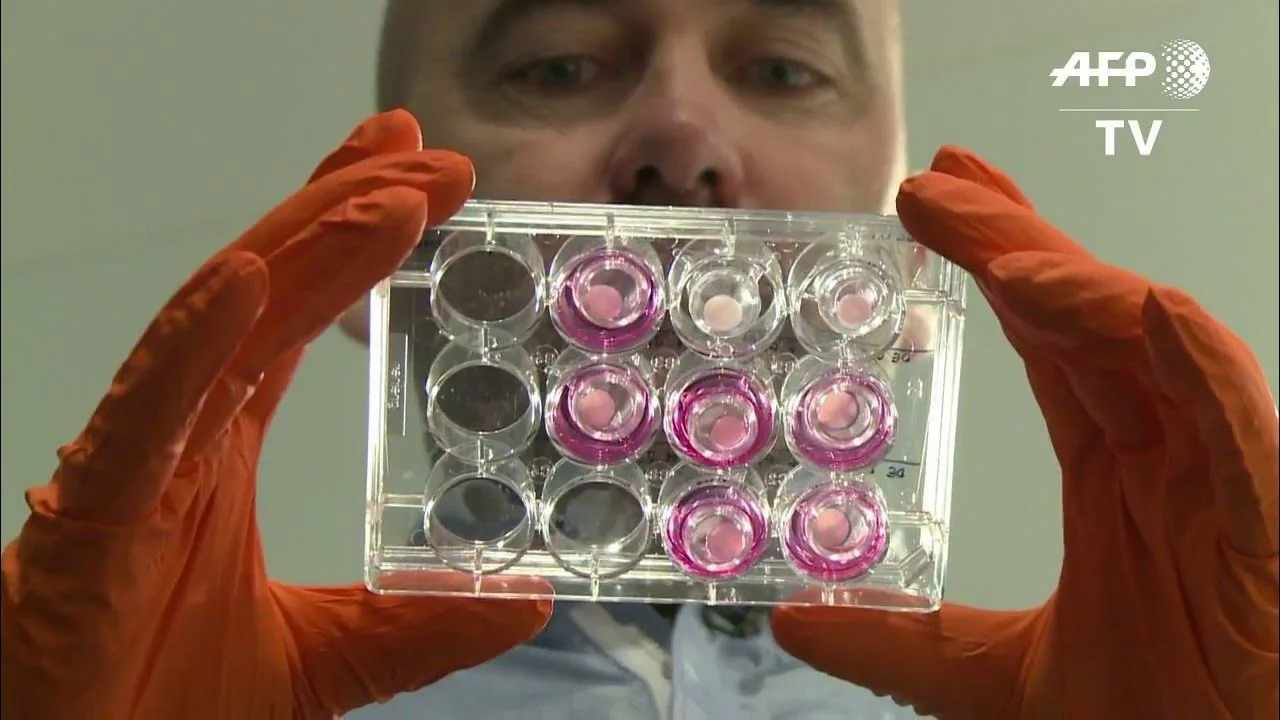

Пока что напечатать целиком сердце или печень не получается, но ученые уже делают органоиды — маленькие копии органов, выращенные из клеток пациента. Эти мини-органы уже активно используют для тестирования лекарств. Это значит, что вместо экспериментов на животных можно проверять препараты на точной модели человеческого органа. Это шаг к более этичным и безопасным методам тестирования.

Биопринтеры уже активно используются для создания кожных покровов. При ожогах или серьезных ранениях, когда кожа повреждена слишком сильно, напечатанные фрагменты можно нанести прямо на рану. Это не просто «заплатка», а живая ткань, которая срастается с телом. Так спасают не только кожу, но и жизни людей.

Еще одно направление — печать хрящей и костей. Это актуально для людей с травмами или после операции, например, при восстановлении после опухолей или врожденных аномалий. Напечатать часть челюсти или носа, которая будет идеально подходить по форме и «встраиваться» в организм, уже возможно. Такая технология позволяет гораздо быстрее и проще восстанавливать поврежденные части тела.

Но главное — это работа над созданием сосудов, печать тканей с капиллярами, через которые будет циркулировать кровь. Пока это сложная задача, но ученые активно двигаются в этом направлении. Когда им удастся решить этот вопрос, мы получим полноценно функционирующие органы, созданные с помощью биопечати. Это действительно изменит саму систему донорства.

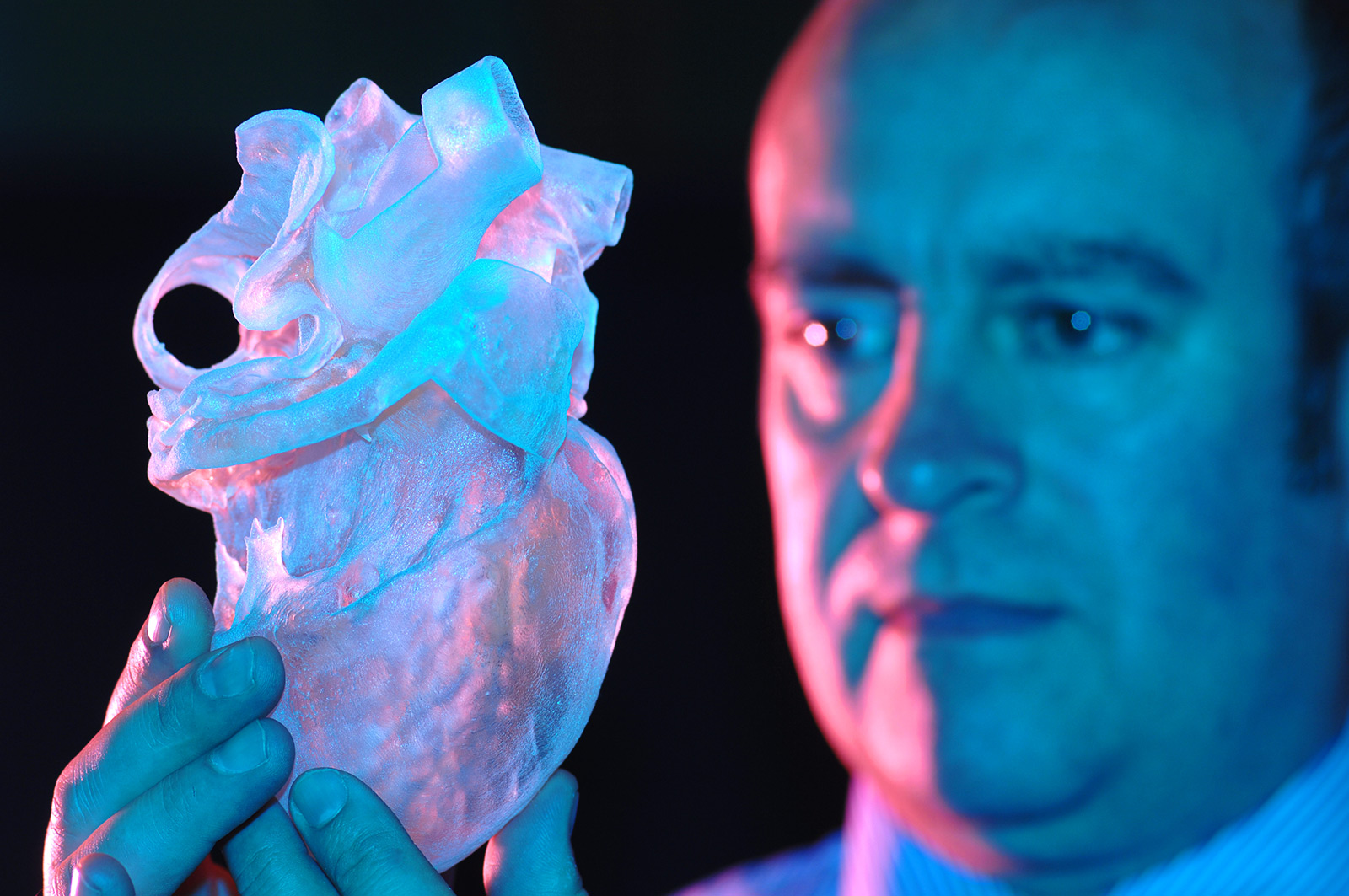

Не забываем и о применении биопечати в обучении. Вместо пластиковых муляжей хирурги могут тренироваться на точных копиях органов, созданных по индивидуальным моделям пациентов. Это поможет им заранее понять, с чем им предстоит работать, и улучшить результаты операций.

Современные достижения в России

Технология 3D-биопечати сделала колоссальный рывок за последние десятилетия. То, что раньше было просто теорией, теперь активно внедряется в медицину и готово изменить все. Давайте взглянем на самые крутые достижения и статистику, чтобы понять, насколько это важно.

Одна из самых ярких компаний в этой области — 3D Bioprinting Solutions. Основанная в 2013 году, эта компания стала настоящим пионером, прокладывая путь для грандиозных проектов в сфере биопечати.

Но главный прорыв случился в конце 2023 года. Врачам и инженерам удалось провести уникальную операцию в госпитале имени академика Бурденко, когда пострадавшему с тяжелыми травмами головы напечатали фрагмент ткани прямо на месте. И это не просто случайный успех — использовались клетки самого пациента, что исключило отторжение.

В МГУ им. Ломоносова активно работают над созданием искусственной кожи и костной ткани с использованием биоматериалов, которые разрабатываются в их лабораториях. Исследования продвинулись так далеко, что уже проводятся эксперименты по вживлению напечатанных тканей в живых животных, что в будущем может стать настоящим прорывом для медицины.

В МГТУ им. Баумана развивают не только саму технику 3D-биопечати, но и печатные устройства для создания медицинских имплантатов. Там трудятся над совершенствованием принтеров, которые могут печатать костные и хрящевые структуры, — прямо сейчас создаются прототипы, которые могут реально помочь людям с травмами или врожденными аномалиями.

Сеченовский университет — еще один игрок на поле биомедицинских технологий. Ученые здесь занимаются разработкой нового поколения биочернил для печати тканей, а также разрабатывают биопринтер «Биоган» для лечения незаживающих ран.

«Разработка направлена на создание эффективного метода лечения незаживающих ран, включая диабетические язвы и ожоги. Использование биочернил, содержащих клетки самого пациента, снижает риск отторжения и осложнений, а портативность устройства позволяет применять его непосредственно в ходе хирургических вмешательств», — пишет заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Анастасия Шпичка, руководитель проекта.

Эти технологии тестируются на минипигах (карликовых домашних свиньях), и если все пройдет успешно, в будущем они смогут помочь людям с тяжелыми травмами или хроническими заболеваниями кожи.

Не отстают и другие регионы. Например, в Томском государственном университете совместно с крупнейшими клиниками Сибири начали активно исследовать, как биопечать может быть использована в регенеративной медицине. Конечно, пока что конкретные изделия не созданы, но база для работы — колоссальная. Уже есть мощная инфраструктура для исследований, проведены тесты, собраны данные. Все это сулит огромные перспективы для развития этой технологии в России.

Современные достижения в мире

Одним из главных игроков на этой сцене считается Wake Forest Institute for Regenerative Medicine в США. Руководит институтом профессор Энтони Атала — имя, которое давно стало синонимом регенеративной медицины.

Еще в 2006 году его команда впервые в истории имплантировала человеку мочевой пузырь, выращенный из собственных клеток пациента (тогда еще вручную, без принтера). С тех пор они шагнули далеко вперед — уже напечатаны прототипы почек, фрагменты сердечной ткани, сосуды и кожа. Причем не в лаборатории, а в реальном применении: они разработали портативный биопринтер, который можно использовать прямо у постели пациента, например, для печати живой ткани на ране.

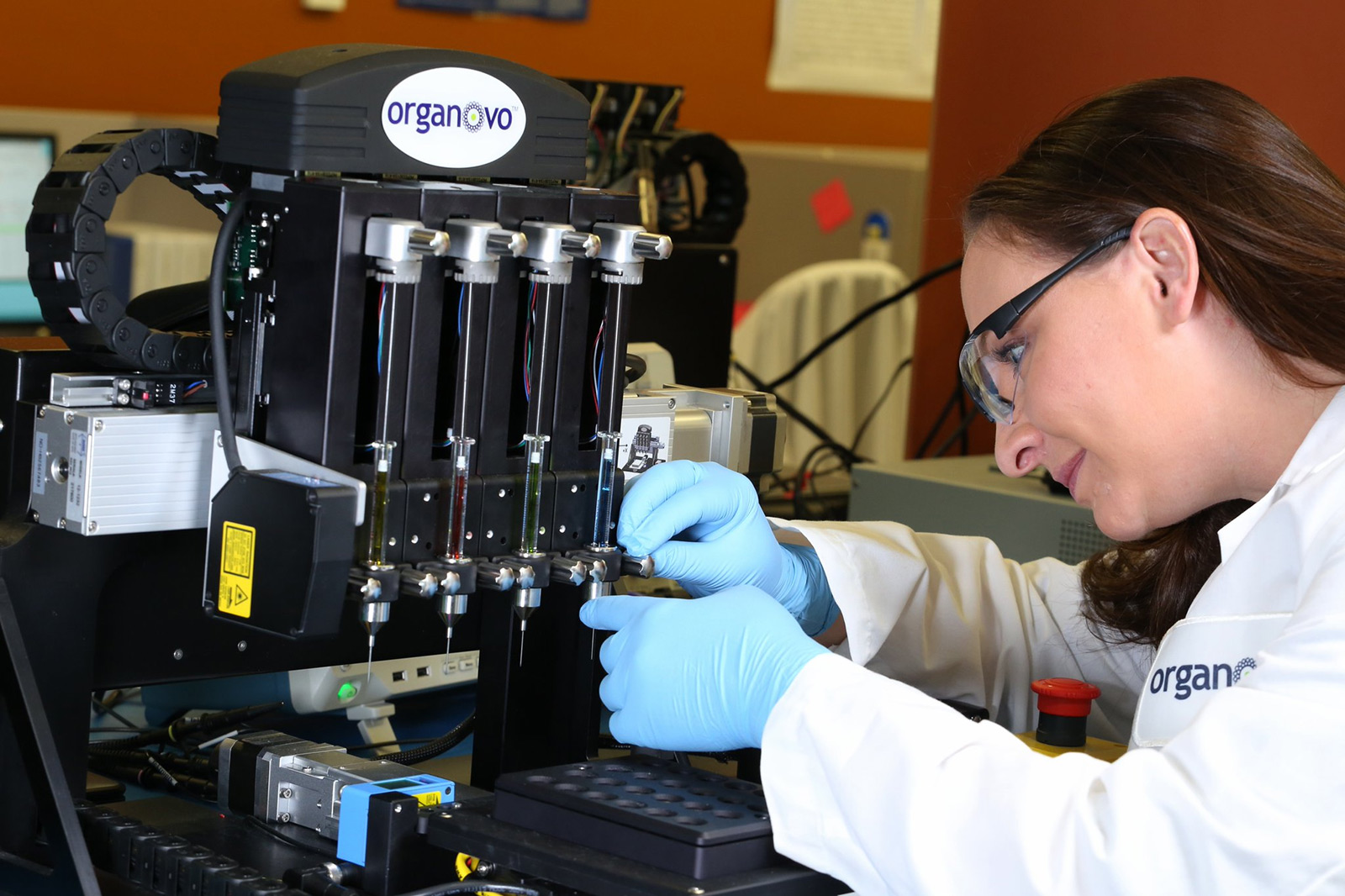

Organovo — американская коммерческая компания, основанная в 2007 году. Именно они стали первыми, кто вывел биопечать на рынок: начали производить фрагменты печени (так называемые органоиды) для фармкомпаний. Полноценный орган это не заменит, но вот для тестирования новых лекарств — просто незаменимая вещь. Например, можно заранее понять, насколько токсичен препарат для печени, не дожидаясь клинических испытаний на людях. Organovo когда-то даже торговалась на NASDAQ, а сейчас продолжает сотрудничать с биотех-индустрией.

Во Франции есть компания Poietis, и у них подход другой: они используют лазерную биопечать, позволяющую укладывать клетки с микронной точностью. Это как печатать не чернилами, а живыми клетками под управлением лазера. Особенно круто это работает при создании кожи — Poietis даже продает коммерческий продукт Poieskin и активно сотрудничает с L’Oreal. Зачем это нужно? Для тестирования косметики и лекарств — так можно отказаться от испытаний на животных и получить более точные результаты.

Еще один участник биопечатной гонки — израильская компания CollPlant. Их фишка в том, что они получают человеческий коллаген из… генно-модифицированного табака. Да, обычное растение, только с «прошивкой», позволяющей вырабатывать тот самый коллаген типа I, который нужен для печати тканей и костей. Это биочернила будущего, и CollPlant уже сотрудничает с крупными американскими биотех-компаниями, в том числе по проекту создания легких. Причем не искусственных, а полноценных, печатных.

Ну и напоследок — Южная Корея. Компания T&R Biofab делает большие успехи в печати хрящевой и костной ткани. Их разработки уже используются в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Это не просто лабораторные эксперименты: они выпускают зарегистрированные медизделия и сотрудничают с корейскими университетами и клиниками. Представьте себе — пациенту с травмой челюсти можно напечатать идеальный по форме фрагмент кости и имплантировать его без долгих реконструкций.

В качестве заключения

Биопринтеры перестали быть игрушкой для ученых — они уже помогают спасать жизни. Вместо того чтобы годами ждать донора и бояться отторжения, врачи все чаще смотрят на 3D-принтеры, которые могут «вырастить» ткань из клеток самого пациента. Меньше рисков — больше шансов на нормальную жизнь.

Согласен, что пока это все на уровне крупных медицинских центров и масштабных университетов. Но, скорее всего, через пару десятков лет такие операции перестанут быть чем-то из разряда киберпанка — сначала в больших центрах, потом и в обычных больницах: записался по ЕМИАС на новую почку — проще простого!

Как же я люблю сказки…

Владимир Репин, Я то уж знаю 😉

В печати хрящей одно из наиболее перспективных направлений — это печать межпозвоночных дисков. Грыжа межпозвоночных дисков сегодня является чуть ли не самой распространенной бедой всех тех, кто ведет сидячий образ жизни. Возможность напечатать высохшую и выкрошившуюся часть диска заново, прямо на месте, переведет эту болезнь из неизлечимых в разряд "сходить полечить зуб"

>> Вместо пластиковых муляжей хирурги могут тренироваться на точных копиях органов, созданных по индивидуальным моделям пациентовВот где пригодились бы ии-модели: виртуальная симуляция работы живого органа. И печатать бы не пришлось. Но, думаю, до этого ещё дойдёт.Вообще подход несколько половинчатый, что ли. Тут в своей «родной» ткани врачи не могут разобраться иной раз почему рак возник, а уж с искусственно выращенными биоимплантами исследования растянутся ещё сильнее. Идеальный конечный результат — это новое тело с копией сознания. Все существующие проблемы подвижности суставов, выносливости органов и изнашиваемости тканей можно было бы решить модульностью уровня «ремонтная мастерская». Но это совсем уж фантастика.Но тема очень интересная. Читал как-то про печать капилляров и обнаружил, что метод очень похож на применяемый в литье металла по выплавляемым моделям. Печать сети капилляров осуществляется сахаром, который потом просто растворяется и вымывается обычной жидкостью, образуя нужные маршруты минимальной толщины.

😤

Все это очень замечательно…. только попахивает фантастикой для простых людей) Пару лет назад был случай. Приехала семья из Швейцарии, на бывшую родину, пошли кататься на лыжах, перелом бедра. Клиента — в нашу больничку, там ему вкрутили пару шурупов, гипс, на вытяжку… обещали месяца за 2-3 поставить на ноги. А товарищ по страховке вызвонил самолетик, перевезли его в швейцарскую больничку, сделали операцию и на следующий день — домой, причем ходить уже может…. врачи, увидев шурупы в костях — долго не могли понять, что это такое…

Dimon69, И как они там кости сращивают без шурупов? На клею?)))

Dimon69, Скорее всего, неточная/ неполная информация про лечение перелома бедра вашего товарища. Из написанного следует, что перелом зафиксировали винтами. Для бедренной кости это недостаточно стабильная фиксация, только восстановить анатомию, нагрузку давать нельзя. Поэтому ещё и гипс. Швейцарские врачи зафиксировали перелом, скорее всего, штифтом/гвоздём или пластиной (+винты тоже), в зависимости от локализации перелома. В более-менее крупных городах/больницах у нас все это умеют не хуже, а то и лучше. Ну и конечно, гвоздь или пластина заметно дороже, чем только винты + гипс.

Konstantin A, Да, склеивают и человек сразу может ходить. А у нас в этом направлении 18 век…

Владимир Репин, Какие сказки? Это реальность, динозавр.

Владимир Репин, Пока что это всё на стадии развития и чтобы сегодня стать "клиентом", понятно что нужно обладать серьезным фин ресурсом. Но с квантовым переходом это всё доведут до ума и максимум к 2050 году это все будет поставлено на поток в каждой региональной больнице.

А аллоплант? Уже 40 лет этой технологии

Andrey L, Мне очень понравилось про "квантовый переход" это как пешеходный, только из квантов? 🙂

Очень круто!

Филипп Мастяев, Несколько посложнее всё же. Это ж надо вскрыть тушку в нужном месте, растянуть её, вычистить старый диск, напечатать новый, зашить и оставить отлежаться. Полноценная госпитализация, в самом оптимистичном сценарии — на неделю, не меньше. Но было бы круто, да.

Dmitry Eliseev, Госпитализация на неделю все же лучше, чем послеоперационная реабилитация на 3-6 месяцев, как сейчас, просто после чистки от "дисковой крошки". И я думаю, что все перечисленные вами операции можно реализовать роботикой с минимальной инвазивностью — даже хирурги-человеки сегодня умеют обходиться без полостных операций, благо средства удаленной диагностики уже достаточно развиты, чтобы в реальном времени и высоком разрешении показывать картину операционного поля. Основная проблема — как перевести подобные операции из разряда "чудо" в разряд "рутина". И подобные открытия приближают этот чудный миг

Филипп Мастяев, Всяко согласен. Но подозреваю, что чудного мига всё же придётся изрядно подождать. А чтоб это ещё и недорого стало (не говоря уж про операции по ОМС) — до этого, боюсь, можем и не дожить 🙁