Приветствую! В этом выпуске получилось так, что большая часть тем для обсуждения — вовсе не о технологиях как таковых, а о том, как мы ими пользуемся, как быстро внедряем и к чему нам все это развитие. Может, вообще было бы лучше остаться в старых добрых временах? Нет — отвечает Минцифры, представляя депутатам Госдумы проект того, как можно модернизировать «Почту России». Мы уже как-то обсуждали в «Пятнице будущего» такие прожекты, но теперь пришло время для более реалистичных предложений. Нет — отвечают разработчики из НИУ ВШЭ, предлагающие исключить субъективизм судей из фигурного катания. Нет — отвечают европейские транспортные компании, стойко продолжающие внедрять общественный транспорт с нулевыми выбросами. И даже палеогенетики, окончательно доказавшие, что мамонт — исконно наш, российский зверь, и те работают не ради прошлого, а ради будущего. Об этих и о других вещах далее с подробностями.

Table of Contents

- Вдохнуть новую жизнь в «Почту России»

- Спутниковый интернет и Wi-Fi в российских самолетах

- Нейросеть решит споры в фигурном катании

- Вертикальные солнечные панели для Луны

- Европейские автобусы «позеленели»

- Когда электромобили поедут на паспортный километраж?

- Человеческая невнимательность против систем безопасности

- Россия — родина слонов мамонтов. Подтверждено.

Вдохнуть новую жизнь в «Почту России»

Мы уже как-то обсуждали инициативу Минцифры по трансформации «Почты России» в нечто радикально новое. Самым футуристичным проектом выглядело преобразование в систему постаматов, располагающихся в каждом доме. Сейчас же в министерстве разработали проект федерального закона, который, конечно же, оказался не столь радикален. Но все же поговорим о преобразовании старейшей службы связи страны. Согласно документу, «Почта России» начнёт принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций, что должно повысить ее привлекательность и обеспечить источником дохода. А вот единственной уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов она не будет. По решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы. Цифровизация «Почты России» выразится в том, что все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России», а также на «Госуслугах». Учитывая то, насколько за последнее время расширили функционал системы уведомлений на «Госуслугах» и насколько важным стал сервис, можно говорить о том, что с доставкой посылок будет хоть чуть-чуть, но полегче. А вот проблема того, что отделение почты напоминает магазин ненужных товаров, решения не получит. К гречке, непонятной парфюмерии и прочим странным вещам на полках добавится «продажа безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения».

Спутниковый интернет и Wi-Fi в российских самолетах

Одной из потенциально наиболее интересных самому большому числу граждан в плане распространения спутникового интернета представляется возможность доступа в Интернет с борта самолета. И этот вопрос применительно к российским самолетам начали решать. И да, под российскими самолетами имеются в виду самолеты не просто российских авиакомпаний, а российского производства. То есть только «Сухой Суперджет» (SJ-100), МС-21 и Ту-214. Причина в том, что для внедрения устройств, способных принимать сигналы от спутниковых систем, а затем создавать локальную Wi-Fi сеть на борту самолета, требуется информация, которую могут предоставить только разработчики самолетов. С российскими «боингами» и «аэробусами» в настоящий момент этот вопрос, соответственно, никакого решения не имеет. А вот отечественные авиаконструкторы такие требования к системам обеспечения пассажиров спутниковым интернетом уже разработали. И передали в компанию «Бюро 1440». То есть ту, которая, скорее всего, станет первым отечественным сервисом по раздаче спутникового интернета желающим. Теперь в ней смогут вести разработку оборудования для самолетов, которое не является таким уж простым. Задача по обеспечению относительно небольшого флота авиалайнеров российской постройки спутниковым интернетом будет хорошим подспорьем в отработке распространения такого способа связи вообще, поскольку сразу будет, с одной стороны, востребована большим количеством людей, с другой стороны, принимающе-передающих комплектов потребуется все же не так много, да и обслуживаться они будут хорошо подготовленным техническим персоналом.

Нейросеть решит споры в фигурном катании

Другая российская разработка, о которой хотелось бы упомянуть, связана с нейросетями и спортом. Сам я не фанат фигурного катания, не в последнюю очередь по причине того, что как бы ни пытался вникнуть в систему распределения баллов, которые зарабатывают фигуристы, не мог уловить причинно-следственных связей между выполненными элементами и полученными очками. В результате — не спортивные соревнования, а какой-то генератор случайных чисел. В будущем ситуацию обещают поправить. В НИУ ВШЭ создали ИИ алгоритм NeuroSkate, который способен распознавать фигуриста на льду, а также выполняемый им элемент. Пока возможности очень невелики (всего шесть самых базовых движений: бильман, вращения, кораблик и одинарные прыжки — флип, риттбергер и лутц). Проблема в недостаточной базе данных для обучения нейросети, особенно скудной в плане записей выступлений юниоров. Но даже в таком виде ИИ уже может приносить пользу спорту: тренеры получили возможность загружать в приложение видеозаписи тренировок юных спортсменов и отслеживать прогресс в автоматизированном режиме, а не просматривая записи долгие часы. В будущем, очевидно, вполне вероятной представляется и автоматизация системы судейства, когда нейросеть будет распознавать элемент, сравнивать его с эталонной чистотой выполнения, сопоставлять с заявленной программой, а в итоге начислять баллы в виде процентов. А человеческий субъективизм останется для оценки костюма и выбора музыки.

Вертикальные солнечные панели для Луны

Интересный момент. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в том виде, в котором нам привычно показывают солнечные панели будущих лунных баз, они существовать не будут? Ну, то есть вот практически все творчество художников, рисующих картины будущего Луны на экране, полотне или кинопленке, — это как пневмопочта в 13-м тысячелетии у Айзека Азимова. И даже хуже. Пневмопочтой в будущем, может быть, и будут пользоваться, поскольку она законам физики не противоречит. А вот горизонтально расположенные солнечные панели на Луне со своей задачей физически справляться не смогут или смогут, но с очень низкой эффективностью. Дело в том, что наиболее перспективными с точки зрения размещения лунных баз являются полюса и кратеры. А там углы падения солнечных лучей будут такими, что самыми эффективными окажутся вертикальные солнечные панели, а горизонтальные – напротив, наименее эффективными. Так что для лунной миссии «Артемида» компания Locheed Martin разработала в рамках проекта НАСА Lunar Vertical Solar Array Technology (LVSAT) модуль Multi-mission Modular (MM) Solar Array. Он предназначен для улавливания солнечного света над тенями лунного рельефа, которые образуются от кратеров и валунов. Вертикальные решетки, максимальная высота которых составляет 20 метров, могут автоматически выдвигаться, убираться и самовыравниваться, оптимизируя эффективность производства энергии в зависимости от реальных условий. На Южном полюсе Луны, где планируется «Артемида», длинные тени и почти параллельные поверхности лучи солнечного света, что заставит разместить панели вертикально. В более низких широтах углы будут другими, но также тяготеющими скорее к вертикальному положению. Дополнительным бонусом такого размещения будет несколько меньшая уязвимость к ударам астероидов, поскольку для них проекция таких панелей будет минимальной.

Европейские автобусы «позеленели»

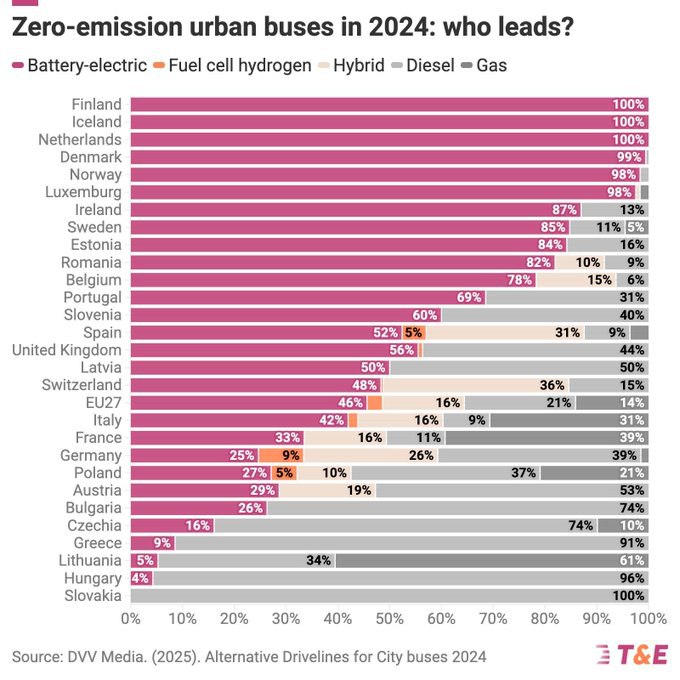

Все идет к тому, что в ближайшие годы «зеленая повестка» будет играть все меньшую роль в жизни европейских государств. Так что сейчас имеет смысл посмотреть на аспекты «позеленения» различных генераторов и потребителей энергии. Возможно, это пик, который если и повторится, то уже на каком-то ином политическом, экономическом и технологическом уровне. Брюссельская неправительственная организация «Транспорт и окружающая среда» (Transport & Environment, T&E) выкатила отчет о своих наблюдениях за общественным транспортом в 2024 году, сообщив, что уже почти половина (49%) всех новых автобусов в Евросоюзе — это модели с нулевыми выбросами. Абсолютный лидер — электробусы, за ними следуют модели на водородных топливных элементаx, но с большим отставанием (46% всех автобусов и 3% всех автобусов). И прогнозируется, что к 2027 году 100% всех автобусов будут с нулевыми выбросами. Позволю себе усомниться в том, что это предположение реалистично, хоть в нынешних условиях, хоть в каких-то иных. Потому что в 2024 году 100% «чистых» автобусов закупали только три страны: Финляндия, Исландия и Голландия. Добавим сюда покупавшие 98-99% Данию, Норвегию и Люксембург. И посмотрим на страны, замеченные в любви к «дизелю»: Словакия (100%), Венгрия (96%), Греция (91%), Чехия (74%), Болгария (74%), Австрия (53%), Латвия (50%). Большинство из них отнюдь не блещут финансовым положением, а значит, и переходить на закупку экологически чистых автобусов не спешат вовсе не от непонимания необходимости чистого воздуха в городах. Из наиболее крупных по населению стран Германия закупает 25% электробусов и еще 9% водородных автобусов, 39% — дизельные и 26% с гибридными установками. Франция — 33% электрических, 16% водородных, 11% дизельных и 39% на газу. Как эти цифры можно превратить в 100% автобусов с нулевым выбросом всего за пару лет — не представляю.

Когда электромобили поедут на паспортный километраж?

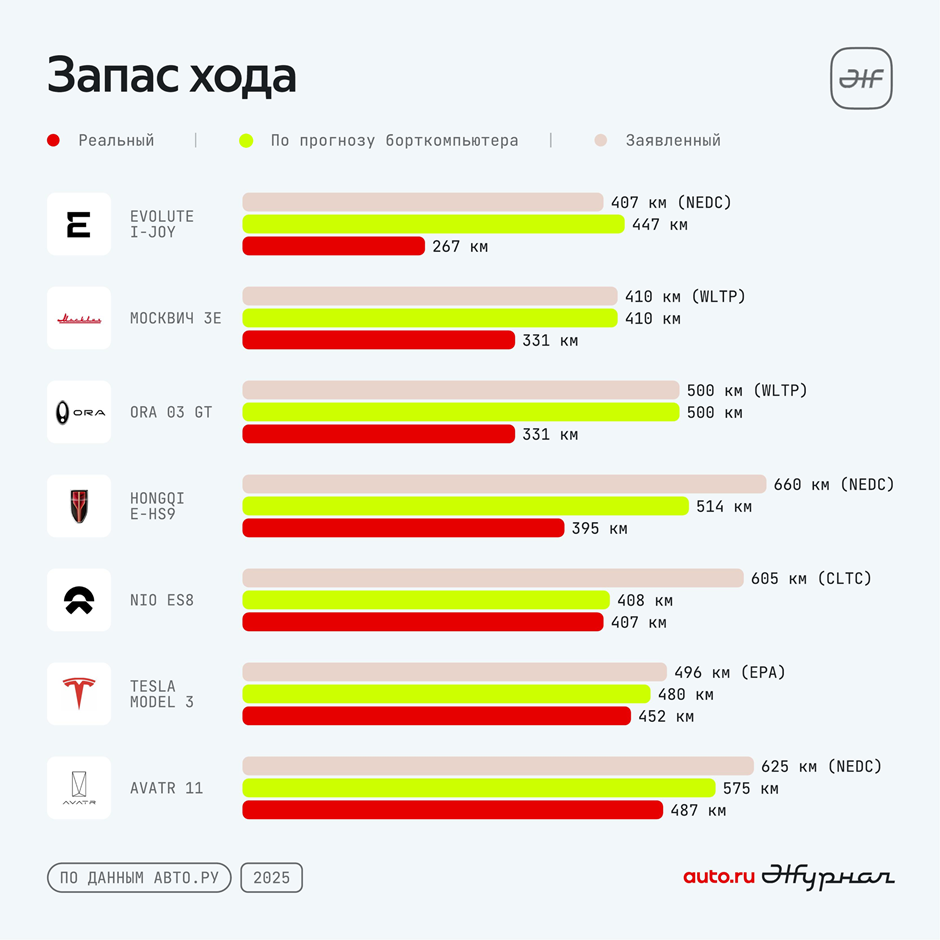

Продолжая тему электрического транспорта, не могу не вспомнить об исследовании портала «Авто.ру» о том, сколько проезжают разные электромобили на одном заряде. Оставляя на совести коллег не совсем понятную методологию, по которой они сравнивали авто разных классов и с батареями разной емкости, обращу внимание вот на какой момент. По какой бы методологии ни подсчитывали запас хода производители, какой бы алгоритм ни был заложен в бортовой компьютер — итог один. Фактический пробег на испытаниях не соответствовал ни подсчитанному на заводе, ни подсчитанному БК. Ничего не напоминает? Точно! Это же пробег на одном баке и паспортный расход топлива у автомобилей с ДВС. Думаю, что среди читателей Mobile-review есть те, кто даже знает, как реализовать эти показатели на практике, но все согласятся, что если ехать, думая не о расходе топлива, а только о безопасной скорости и комфорте, то пробег на одном баке будет отличаться на 20-30%, а расход топлива вообще станет вещью в себе. Пробки, ветер, разная резина, время прогрева и миллион других факторов определяют то, сколько действительно проедет ваш автомобиль от заправки до заправки. Несмотря на более чем 100 лет массовой эксплуатации, дискуссии о том, сколько на самом деле «жрет» та или иная модель, продолжаются. И с воцарением электромобилей не появится ни одной причины, чтобы они утихли, а владельцы перестали хулить производителей за нереалистичные данные.

Человеческая невнимательность против систем безопасности

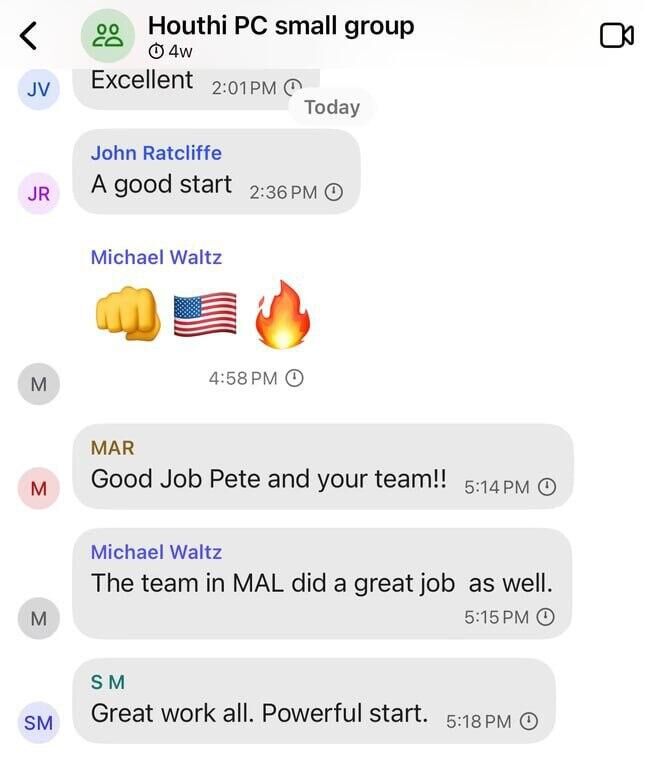

И еще немного о том, что в будущем не изменится. Человеческая невнимательность и излишнее доверие к технике, побивающие любые системы безопасности. История с добавлением оппозиционного журналиста в приватную беседу высокопоставленных чиновников администрации американского президента получила продолжение. Журналисты Guardian раскопали, как именно Джеффри Голдберг оказался в списке контактов Майка Уолтца. Советник Трампа вовсе не был знаком с журналистом и не собирался включать его в секретный чат. Попасть туда должен был совсем другой человек — пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Брайан Хьюз. Вот только его контактные данные в iPhone Уолтца были заменены номером телефона главреда Atlantic. Потому что умные алгоритмы iPhone нашли связь между электронной визиткой Хьюза и номером телефона Голдберга, а Уолтц, ничего не проверяя, одобрил изменение информации. Прежде чем обвинять разработчиков iPhone (что сделать стоит, потому что такое поведение алгоритмов — это не норма), подумайте, что помощник президента США с таким же успехом мог совершить ошибку в одной цифре номера телефона и добавить туда какого-нибудь сотрудника китайского посольства. Потому что был не очень внимателен и не проверял информацию. И мне кажется, что именно такая невнимательность тут на первом месте, а не алгоритмы iOS. В конце концов, буквально вчера стало известно, что Дональд Трамп позвонил человеку, которого публично называл слабым и абсолютно неэффективным неудачником. Нет, он не собирался ему звонить, просто один из помощников перепутал двух Генри Макмастеров, один из которых — уволенный с позором помощник Трампа, а другой — действующий губернатор штата Южная Каролина.

Россия — родина слонов мамонтов. Подтверждено.

Международная группа исследователей в Стокгольмском университете по результатам расшифровки 34 ранее неизвестных образцов древней митохондриальной ДНК мамонтов, живших в разных регионах Евразии и Северной Америки в последние 1,3 млн лет, окончательно подтвердила, что «Россия — родина слонов». Точнее, разумеется, не совсем Россия и не совсем слонов, но мамонты действительно происходят из Сибири. Исследование митохондриальной ДНК наиболее древних останков дало много информации о том, как различались популяции в разных регионах, а сравнение с более поздними – о том, насколько менялись эти животные с течением времени. Однако наиболее интересный аспект только предстоит изучить. Исследование генома должно дать ответ на вопрос о том, как случилось повсеместное вымирание популяции животных, которые еще 50 тысяч лет назад не демонстрировали никаких признаков грядущего исчезновения и успешно справлялись с многочисленными периодами потеплений и похолоданий, а к 2 тысячелетию до н.э. исчезли даже в наиболее отдаленных уголках. С учетом начавшегося периода потепления в истории Земли именно причины вымирания мамонтов представляют собой весьма интересную информацию, которая поможет понять, каким из ныне существующих животных реально грозит вымирание, даже если сейчас мы никаких признаков такового не наблюдаем.