Всем привет.

Уже который год погода на майские праздники не радует. Спасибо «Яндекс Диску» и Google Photo за визуализированную историю жизни: и в прошлом, и в позапрошлом году на фото все в шапках и куртках греются у мангала. И так везде: поехал по работе в Ярославль, так там ветер, холодно и дождь, в Москве вообще снегом завалило, помчали в Псков, а там такой ветер, что во время езды по трассе создалось ощущение, будто не едем, а плывем, такая качка была. Но я-то сидел в теплой уютной машине. А вот аисты, которые свили себе гнезда на придорожных столбах, находились в состоянии прострации, с трудом удерживаясь на своих насестах.

Дорога до Пскова в целом оставила несколько гнетущее впечатление. Из-за ремонта трассы на путь из Петербурга ушло более 5 часов (обратно доехал за 3.5 часа). И тут у меня есть вопросы к «Яндекс Навигатору». На первом смартфоне «Яндекс» показывал путь в объезд через Кингисепп, обещая, что хоть он на 50 км длиннее, но на целый час быстрее (4.5 часа в пути). На втором смартфоне была предложена прямая дорога с объездом пробки и обещание добраться даже быстрее – за 4 часа. Хотя на первом смартфоне для этого маршрута было указано время почти 6 часов. Я доверился обещанию, что проеду этот маршрут за 4 часа, но в итоге ехал 6. И за последнее время это уже вторая ситуация, когда на разных аккаунтах «Яндекс Навигатор» показывает разные маршруты. Хочу целенаправленно понаблюдать за ситуацией. Если сталкивались с подобным, то расскажите в комментариях.

Ну а за время поездки в Псков успел «восхититься» качеством мобильного интернета. Думал, что смогу посмотреть сериал, но скорости не хватало даже на стриминг музыки. Заехали в Лугу пообедать, а там в центре города ситуация аналогичная: МТС и билайн показывали Edge.

Table of Contents

Антидизайн становится массовым

Хочу затронуть тему так называемого антидизайна. В последнее время на глаза стало попадаться все больше нарочито небрежного дизайна, который как будто кричит о том, что его создал дилетант.

Знаменем движения стала обложка музыкального альбома brat, которую его исполнительница Charlie XCX опубликовала в своих социальных сетях. Тут страшный цвет, искаженный шрифт, а сама картинка нечеткая. Кажется, что это кривой скриншот. Однако в этом и задумка.

Вот ещё один пример антидизайна.

Антидизайн — это не что-то новое. Примеры этого стиля можно найти практически в любое время. Его главная задача заключается в том, чтобы позволить его автору выделиться, показать, что плевать он хотел на общественное мнение. Неожиданно трендсеттером в сфере антидизайна стала Microsoft, когда разрешила людям рисовать в своих офисных редакторах.

Помните этот шрифт? Ниже на скриншоте, к слову, не картинка из 90-х. Это сайт Adidas.

Изучать художественную ценность антидизайна мы не будем. Тут скорее любопытно, что в последние годы его стало настолько много, что даже я (человек, который не сильно следит за трендами) обратил внимание, что что-то происходит, и полез разбираться.

Есть гипотеза, что антидизайна становится все больше из-за того, что нейросети рисуют все лучше. Творчество нейросетей в некотором смысле обесценило классическое искусство.

Вот даже «Алиса Про» может нарисовать картину в духе эпохи Возрождения (см. выше). Подобное творчество стало массовым, то есть в нем больше нет ценности, так как любой может сгенерировать что-то подобное. Антидизайн в очередной раз становится символом протеста. Несомненно, когда тренд станет массовым, и нейросети научатся создавать что-то подобное. И тогда свободномыслящим творцам придется искать что-то новое, чтобы выделиться.

Наверное, уже пришла пора браться за нейросети

Продолжим разговор про нейросети. Когда три года назад появились первые нейросети, вокруг них был гигантский хайп. Его причина в том, что люди увидели нечто похожее на Джарвиса из «Железного человека» и ожидали, что ИИ магическим образом решит все проблемы. Можно будет сказать, мол, сделай вот так, и ИИ выполнит работу. Однако быстро выяснилось, что нейросети могут врать, их ответы в целом обладают сомнительной точностью. А чтобы получить качественный результат, пользователь должен дать точный и правильный запрос. Тут даже появилась целая профессия промт-инженера. Так называют специалиста, который умеет грамотно формулировать задачу для нейросети.

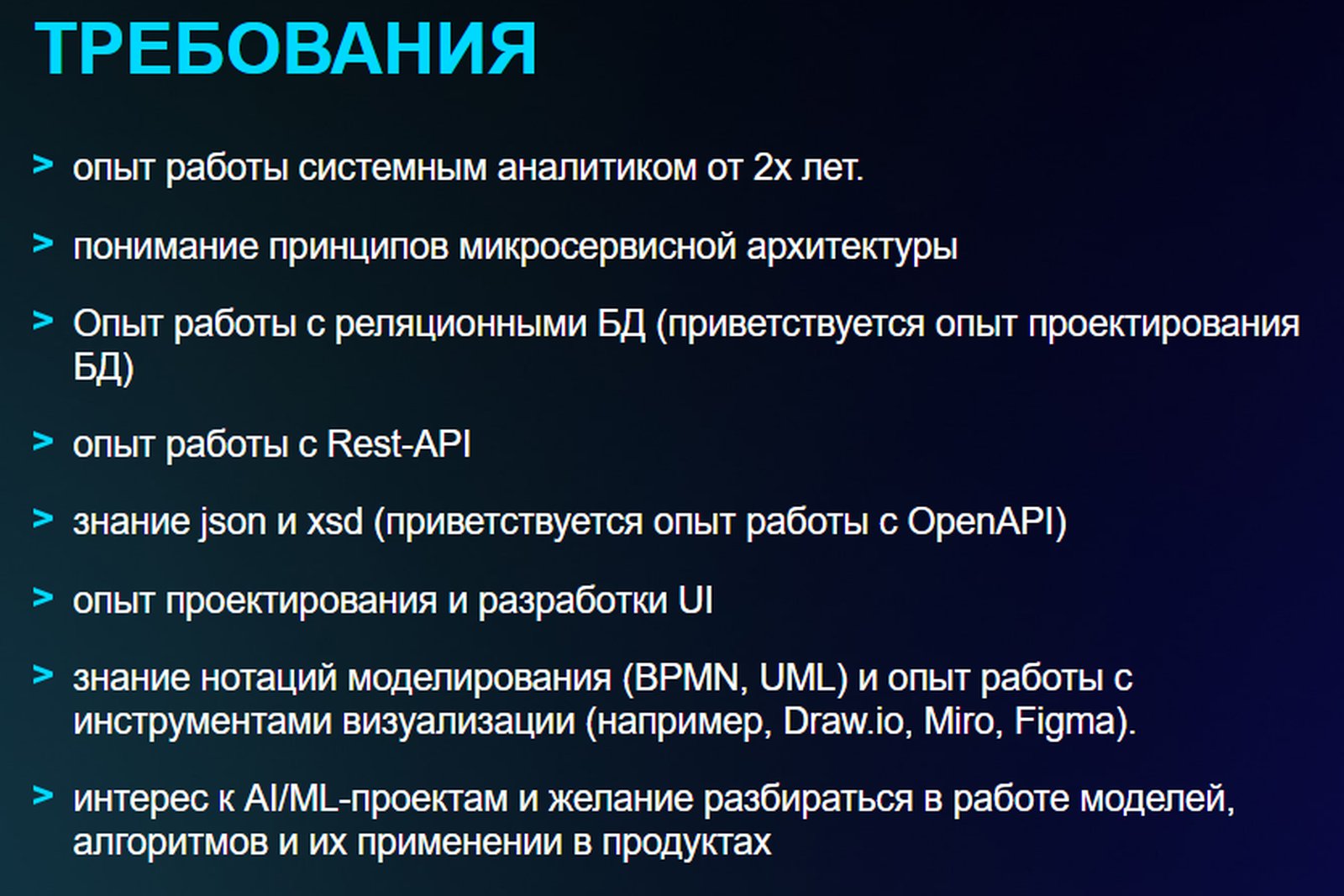

Сразу же появились многочисленные курсы по новой профессии и статьи «Почему промт-инженерам платят по 500 тыщ и как ты (да-да, ты!) можешь стать таким высокооплачиваемым спецом». Сейчас на всю Россию на HH всего 7 вакансий промт-инженеров. И среди них нет таких, где можно зайти с улицы. Например, вот такие требования к промт-инженеру предъявляет «Ростелеком».

На текущем этапе, несмотря на все старания производителей смартфонов и Microsoft с OpenAI, нейросети — это инструмент для профессионалов. Наибольшую выгоду от нейросетей получили программисты, а также творческие специалисты. Написать кусок кода или сгенерировать картинку или даже видео нейросети вполне себе могут.

Однако в целом нейросети достигли такого уровня, когда могут реально приносить пользу. Для работы в Excel они и вовсе незаменимы. Всегда подскажут формулу и помогут написать макрос. Или, например, недавно мне скинули текстовый документ, который мне нужно было превратить в таблицу. Вместо того, чтобы заниматься этим вручную, я попросил нейросеть проанализировать текст и в первую колонку поместить все, что написано в кавычках, во вторую колонку поместить ссылки, в третью колонку — значения, указанные в скобках (это были названия клиентов), а четвертую собрать на основе подразделов документа. И за 30 секунд нейросеть мне собрала таблицу, в которой была сотня строк. Разумеется, я бы мог сделать это и вручную, но представьте, сколько бы ушло времени, чтобы руками заполнить таблицу, в которой 400 ячеек. В принципе, можем посчитать. Допустим, на заполнение одной ячейки надо 5 секунд: найти позицию в исходном документе, открыть таблицу и скопировать туда значение. Таким образом, мне бы потребовалось 2000 секунд, или 34 минуты, при условии, что я буду работать как машина, не отвлекаясь. Вряд ли я бы так смог, потому что в мессенджерах пишут, да и в целом сложно сохранять фокус. Так что, скорее всего, я бы потратил от 45 минут до часа времени. А потом бы ещё у меня ушло время, чтобы проанализировать таблицу и написать выводы. Благодаря нейросетям я справился с задачей за 20 минут.

Приведу другой пример. На сайте про искусство, который я почитываю, вышла статья «Почему история искусства так полна несчастных невест?», в которой автор делает подборку картинок на заданную тему и рассказывает о тяжкой женской доле. Разумеется, в этой подборке есть «Неравный брак» Пукирева, «После венчания» Фирса Журавлева и ряд других общеизвестных картин. Однако если бы автор воспользовалась нейросетью, она могла бы добавить в статью ещё несколько картин. Например, «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка. Эта картина 1434 года хорошо бы подошла, чтобы начать тему грустных невест. А ещё можно было бы добавить цикл картин «Модный брак». Это 6 картин, написанных в первой половине XVIII века, в которых тоже затрагивается тема положения невесты и нравы общества. Ну и если заговорили про русских художников, то следовало включить и «Сватовство майора» Федотова, где родители-купцы выдают дочку за аристократа, чтобы обрести статус.

Нейросеть предложила на несколько картин больше, чем показала автор статьи. Если бы они были добавлены в текст, то он от этого бы только выиграл, потому что сейчас там только картины второй половины XIX века. И создается впечатление, что грустные невесты появились исключительно в это время (хотя, возможно, в «Модном браке» невеста все же повеселее).

За этот год плотно начал пользоваться нейросетями. И на своем опыте понимаю, что скоро это будет стандартом. Сейчас пользователи нейросетей получают небольшой бонус. Когда прилетает какое-то задание, на его исполнение закладывается стандартное количество времени, как если бы нейросетей ещё не было. Предположу, что уже через пару лет все будет иначе. И если раньше на какую-то задачу давали половину рабочего дня, то начнут спрашивать результат уже через час.

Заключение

В России, вероятно, негласной дефолтной нейросетью станет «Алиса Про». Недавно «Яндекс» выкатил подписку в размере 100 рублей. За эту сумму нейросеть готова рисовать изображения и изучать файлы размером до 512 МБ. «ГигаЧат» «Сбера» кажется чересчур осторожным. Иногда нейросеть даже отказывается проверять ошибки в тексте, который считает, скажем так, неблагонадежным. Тут даже интересно, а отправляется ли уведомление «куда следует» о том, что пользователь В попросил проверить на ошибки текст, в котором упоминаются Россия, её президент и сложная геополитическая обстановка.

В случая с нейросетями больше всего интересно, а произойдет ли массовая волна увольнений офисных сотрудников, когда бизнесы поймут, что, используя нейросети, можно экономить. Пока что тренд на увольнение скорее характерен для айтишников. Но за ними последуют и все остальные, верно? Или как считаете? Переживаете за свою работу или уверены, что нейросети вам не угрожают?

Ну, про нейросети камент простой: _халтурщики_ всегда были, есть и будут в зоне риска по той или другой причине.

без разницы уволят или не уволят, в любом случае людям под угрозой нужно задуматься о своей пользе и как эту пользу преобразовать в доход, иначе будет расти безработица

😤

Пока мне чаще приходится отвечать на вопросы "что" и "куда", чем "как". Потыкался и бросил.Ожидаю следующее поколение нейросетей. Которой можно закинуть несколько сотен _взаимосвязанных_ тестов (промтов на языке программирования), а она напишет под них проект. Эдакий сферический TDD. Пока же она умеет отвечать только на один вопрос, не пытаясь его увязать с другими. Пытается конечно, но выходит плохо. Память как у рыбки :))А вообще, немного удивляет, что в программировании участвует именно человеческий язык промтов. Ведь сам язык программирования намного проще и целостнее. Преобразуется в _однозначный_ AST — абстрактное синтаксическое дерево. Причем преобразуется самими компиляторами/интерпретаторами языка. Казалось бы, бери и анализируй. Вплоть до переписывания проекта с одного языка на другой, с учетом best practice целевого языка. Но пока глухо.

Слушайте, ещё луддиты боялись, что станки оставят людей без работы. Не оставили.

Пост вижу свежий, поэтому хейтить не буду. Про мобильный интернет сейчас и в Москве и МО можете кучу большую наговорить, как-будто не знаете что происходит. Луга и другие районы ЛО, как и в самом СПб- та же ситуация. Дорога Питер-Луга будет расширяться вплоть до конца 2028. В праздничные и выходные такой траффик стандартен.Вывод. Читайте РАЗНЫЕ телеграм-каналы. будете в курсе. И да: одной Москвой жизнь в России не ограничивается

Kip_Thorne, не оставят, людям есть же нужно, люди найдут работу, просто она будет не сразу и малооплачиваемая

_Eleven-, А вот это запросто может быть!

Kip_Thorne, Предлагаю взглянуть с точки зрения начальства, которое хочет автоматизировать в первую очередь деятельность работников, от которых одни убытки))

Yuri, С точки зрения начальства все дармоеды.

>>Дорога до Пскова в целом оставила несколько гнетущее впечатление. Из-за ремонта трассы на путь из Петербурга ушло более 5 часов и так уже много лет, поэтому билеты на Ласточку уже за месяц не купить на востребованные даты.

x х, Нейросети — это гораздо больше, чем вы думаете. Нейросети — это вычислительные модели, вдохновлённые структурой и принципами работы человеческого мозга, предназначенные для распознавания сложных закономерностей, обработки сигналов и принятия решений на основе данных. Они лежат в основе подавляющего большинства современных систем искусственного интеллекта, а это и OCR, и VC, и NPL. А еще: Общая классификация и регрессия; Обработка изображений, видео, сигналов; Последовательности и временные ряды; Понимание контекста в текстах, диалогах; Уменьшение размерности, обнаружение аномалий; Генерация данных; Сети объектов и связей. Банально: распознавание нарушений ПДД с помощью камеры — это делает нейросеть — VC + OCR.

Maxim V, Вы чуть-чуть смешали в кучу машинное обучение и нейросети. Ну и надо учитывать, что обсуждают тут исключительно генеративные GAN модели, а не массив RNN/CNN, которые от пользователя спрятаны.

Lecron, Да-да, моя цель была показать, что нейросети это не только GenAI и не только про халтуру. Ну и всегда классифицирую ANN как подмножество ML

Maxim V, Да-да :)), я тоже стараюсь показывать "что нейросети это не только". Просто намекаю, что тут вроде этому не место. Несмотря на заголовок, обсуждается конкретный тип сетей — GAN. И их пользователи.А так… все чаще встречаю термин "отравление генерированным контентом". В контексте интернета, проектов и обучающих корпусов самих генеративных нейросетей. Как бы такая ООС не погубила в целом хорошее начинание.

x х, Что значит халтурщики?Вот сейчас есть юниоры, мидлы и сеньоры. Старшие вырастают из младших. То есть младшие тоже нужны. Они халтурщики? И вот этих "халтурщиков" стало на порядок меньше. Что дальше? А дальше по цепочке… Да, когда-то система перестроится и придет в новое равновесное состояние. Но странно слышать презрительное сейчас.

Kip_Thorne, На долгом отрезке, система придет в новое равновесное состояние. Это само собой. Что не исключает больших проблем на более коротком отрезке. Чтоб ты жил в эпоху перемен :))

>>Дорога до ПсковаМожно попробовать навигацию от 2ГИС. В свое время я выбраться не мог из района бульвара Рокоссовского, я мало знаю тот район. Пока не включил 2ГИС — плутал кругами (не реклама). Интересно как Навител Навигатор справился бы.. Хотя же — вот в них одни и те-же бизнес-процессы заложены и та-же самая навигация (и железо) используется. Что GPS что Глонасс.. Казалось бы похожи.

"Вот даже «Алиса Про» может нарисовать картину в духе эпохи Возрождения " — ну мрак же! Группа уродов на изображении. Нет, ну может для обывателей сойдёт, но для тех кто имеет хотя бы начальные знания о рисунке живописи и композиции, это…

Lecron, Будем надеяться, что хайпец быстро стухнет. Иначе будут терабайты нагенеренного треша, ценностью в потраченный киловатт.

x х, Вот пример. У меня есть клиент. У него 4 системы, написаны на сишарпе, документации нет, бэклога нет, люди почти все ушли. Системы совершенно критичны для бизнеса, без них будет очень сложно. Менять их можно, но время и деньги. Какое-то число лет надо поддерживать. Сделать полный код-ревью без LLM практически невозможно — это бесконечно долгий процесс, а надо принять решение — взять ли систему на поддержку. И без LLM я это не сделаю. Это не халтура — это человеко-месяцы экономии, а еще сэкономленные деньги клиента

"Благодаря нейросетям я справился с задачей за 20 минут."Справилась нейронка, вы же отвлекались на мессенджеры, кофебрейки и туалет. Роботы не устают и не потеют.

Yuri, С точки зрения работников, начальники бесполезны.

бабушка надвое, Я 2ГИС уже давно пользуюсь, он точнее Яндекса и проще.

Константин Селезнёв, … повод рисовать не "Алисой", а Леонардо и другими профильными нейронками )))

Не понимаю смысла этих сетей,они кое как могут ответить на некоторые вопросы,но это как гугл,использую для развлечения или если нужно написать какой то отзыв

Maxim V, Господи, прости. Где вы набрались этих залбуждений?

ReadN, Пока они очень полезны дизайнерам и программистам. Рисовать картинки и писать код. Остальным да только игрушка

Ну а за время поездки в Псков успел «восхититься» качеством мобильного интернета. Скачиваете приложение только 4g в плей маркете, если на телефоне нельзя задать только 4g, и будет в 80% вероятности рабочий интернет, работает в регионах и в местах с плохим сигналом

Не понимаю я смысла использования нейросетей для чего-то кроме развлечения. Вот заполнила нейросеть эту таблицу на 400 ячеек. Но кто поручился, что эта таблица заполнена правильно? Кто за ней проверял, что значения ячеек 134 и 143 не заменены друг на друга, а в ячейках 234 и 341 не поставлены случайные значения или какие-нибудь еще ляпы? А потом окажется, что аналитика делается на основе выдуманных нейросетью фактов и взаимосвязей.

Lecron, джуны как раз уже не особо нужны. Я себе не рассматриваю, потому что они просят почти как настоящие программисты, а умеют даже близко не столько. Лучше стажёра взять. Он будет с мотивацией и за копейки. Всякие чаты гпт лично мне позволяют на двух работах работать — на одной я руководитель низшего звена, а на второй программист. И вторая стала очень простой

Bassist, Как вырасти ии-стажеру/джуну до уровня знаний, опыта и навыков мидла? Или как стать руководителем, не набравшись опыта исполнителя? И не когда-то там в будущем (уже писал. что система так или иначе стабилизируется), а буквально завтра.

Pavel, Программное извлечение написанное вручную, ничуть не точнее сгенерированного и споткнется на тех же местах исходного документа. Или вы предлагаете вручную "найти позицию в исходном документе, открыть таблицу и скопировать туда значение"? Не поверите, такая муторная работа, также чревата большим количеством ошибок.

Pavel, Одна из причин — часто альтернатива — потратить значительно больше времени (или вообще остаться без результата) при этом единичная ошибка — не то что бы критично. Ну и немного понимать смысл задачи стоит (недавно вот мне для художественного произведения(!) надо было кое что прикинуть, соответствующих формул я не помню вот так сразу, ответ с ошибкой на порядок — допустим в данном случае. Запрос нескольким нейросетям, каждая отвечает с формулами и обоснованиями почему такой ответ и…у половины минимум — видно что по факту они нашли что-то похожее в обучающей выборки и подкрутили формулы под ответ, любом человеку кто хоть помнит школьный курс физики (а это — целевая аудитория между прочим) — очевидно что результат — бред и ошибка на несколько порядков. Некоторые да — выдали что-то похожее на правильный (который на самом деле все же можно посчитать)).

Mихалыч, Там голос синтезируется похуже чем в ЯНе… а так — да, даже шоссе понятнее прорисованы. ЯНь начал уже за 2ГИС так-же прорисовывать.

Владимир Репин, Ну научите меня, как можно командой в 4 человека за 3-4 недели проанализировать несколько миллионов строк кода, который не документирован, лежит не в гите, нет ни бэклога, ни документации. Писали как писалось, лет 15. Понять где какие объекты, какие хранимки есть в БД, какие функции сделаны и т.п.? И принять решение о принятии на поддержку с жестким SLA — то есть можно "влететь" в очень серьезные убытки.

Maxim V, Я не знаю как. Возможно это вообще не нужно на самом деле. Так,снять ответственность с себя. Как консилиум у врачей. Очередной способ снять ответственность

Bassist, Мечта наёмного работника. Две зарплаты и один робот за тебя всё делает. 😉

Владимир Репин, Нужно. И клиенту, и тем, кто его обслуживает. 4 предприятия не могут без этой системы. Новую писать — 3-4 года. Текущую надо поддерживать силами внешнего подрядчика. Новые инструменты позволяют сделать весь анализ за недели, и понять, какие люди нужны, в каком числе, какой SLA будет реальным и т.п.

Maxim V, Насколько я понимаю, такие предприятия существовали и до широкого распространения так называемого ИИ. Как-то раньше справлялись.

Владимир Репин, Речь о том, что сейчас с помощью специализированной LLM можно такую работу сделать в разы быстрее и дешевле для клиента. Без халтуры. И да, ИИ используется очень давно ) оптическое распознавание текста, кажется, лет 30 минимум. ML придумали чуть ли в конце 80х.

Владимир Репин, конечно, "интеллектуальный труд" оставим небожителям и прочим демиургам, а сами будем зарабатывать на дядях

Pavel, через дипсик попробовал кое-что по законам посмотреть. Очень красивый и ладный был ответ, думаю, ну на всякий случай посмотрю, на что ссылается. По итогу, ссылался на совсем иные статьи, в котором говорилось о другом. Как говорится, доверяй но проверяй.