В последнее время мне все больше интересна тема ноутбуков и компьютеров, я постоянно слежу за тем, что происходит у производителей «железа». Именно это и стало поводом написать данную статью — попробовать разобраться, куда движется рынок и какие технологии будут формировать будущее ноутбуков.

В 2025 году процессор по-прежнему играет роль настоящего «двигателя» устройства. От него в значительной степени зависит, как быстро запускаются программы, насколько отзывчивой будет система и сможет ли она справляться с тяжелыми задачами — будь то монтаж видео, игры или работа с десятками вкладок в браузере.

Да, рост производительности процессоров в последние годы замедлился, иногда даже кажется, что предел уже достигнут. Об этом мы как раз писали в отдельном материале.

Зато производители начали серьезно подтягивать энергоэффективность: теперь процессоры не только мощные, но и не превращают ноутбук в плиту, а батарея живет дольше без постоянной подпитки от розетки.

На рынке, как и раньше, главные игроки — Intel и AMD. Первая активно продвигает свои гибридные чипы 13-го и 14-го поколения, а вторая бодро развивает линейки Ryzen 7000, 8000 и 9000 на архитектуре Zen 4. По моему мнению, Zen 5 вообще выглядит впечатляюще по части многозадачности и стабильной работы, и, честно говоря, мы еще даже не полностью почувствовали всю мощь этой архитектуры.

Мне кажется, оба производителя сегодня предлагают процессоры на любой вкус. Нужно что-то для учебы, работы с документами или просто для сериалов — без проблем. Хочешь полноценный игровой или творческий ноутбук — и такие варианты есть.

Table of Contents

- Особенности современных процессоров Intel

- Особенности современных процессоров AMD Ryzen

- Сравнительный анализ производительности Intel и AMD в ноутбуках 2025 года

- Влияние процессоров на время автономной работы ноутбуков

- Перспективы развития процессоров Intel и AMD в ближайшие годы

- Заключение

Особенности современных процессоров Intel

Архитектура Intel 13-го и 14-го поколений работает примерно как мозг с двумя полушариями: одни ядра берут на себя тяжелые задачи, другие справляются с повседневными делами. Такой гибридный подход уже давно стал стандартом, но именно у Intel в 2025 году он отточен до блеска и реально показывает себя в работе.

Turbo Boost, по сути, дает ноутбуку дополнительные скорости. Все для того, чтобы Blender, CapCut, игры и даже Chrome шли без тормозов. Но дело не только в частотах. Есть еще крутая штука — Intel Thread Director. Это как внутренняя логистика, которая в реальном времени решает, какое ядро за что отвечает. В итоге меньше фризов, лагов и больше плавности работы, по крайней мере, в теории.

Приятно, что Intel не отказалась от поддержки DDR4 — если хочется сэкономить. При этом DDR5 и PCIe 5.0 тоже в полном комплекте для тех, кто гонится за скоростью загрузки и отклика системы.

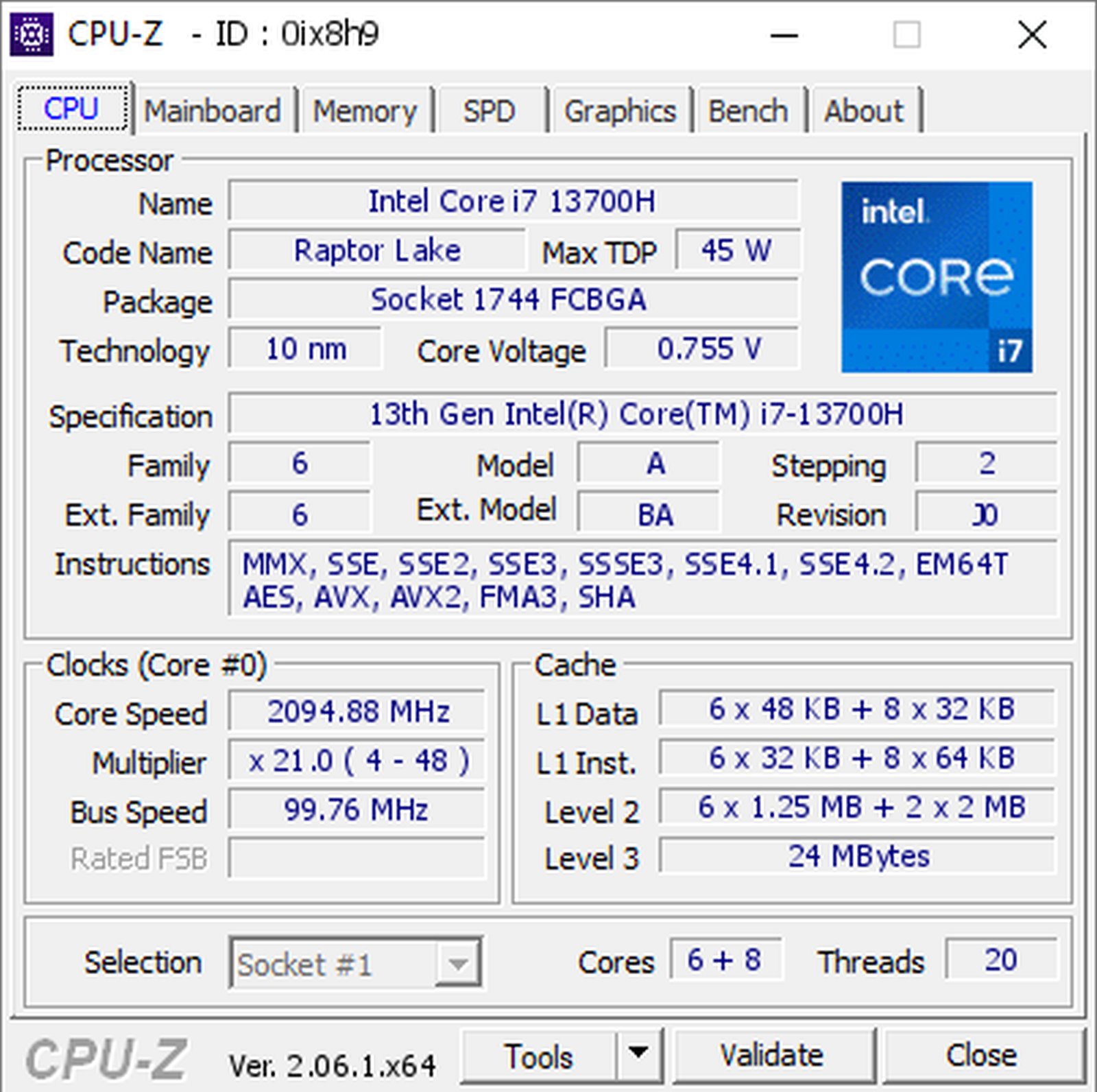

Если говорить о конкретных моделях процессоров, то Core i7-13700H выглядит как отличный вариант для мощных, но не слишком дорогих ноутбуков. 14 ядер, Turbo до 5 ГГц — самое то для игр и серьезной работы с видео или графикой.

Отдельно хочется отметить встроенную графику Iris Xe. Да, это не замена полноценной видеокарты, но для работы с документами, мультимедиа, YouTube в 4K и даже легкого гейминга на средних настройках ее мощности хватает с головой. Плюс она почти не сажает батарею, так что автономность остается на хорошем уровне.

И, конечно, нельзя не упомянуть Intel Evo. По моему мнению, это одна из самых удачных инициатив Intel за последние годы. Evo — это не просто наклейка на ноутбуке, а набор гарантий: быстрая загрузка, нормальное время работы от батареи, поддержка Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 и оптимальная производительность без перегрева. Если видишь ноут с Evo, скорее всего, там все уже продумано за тебя.

Линейки 13-го и 14-го поколений — это не революция, а логичное и аккуратное развитие.

Особенности современных процессоров AMD Ryzen

Процессоры AMD Ryzen 7000-й и 8000-й серий — это история про то, как можно сделать по-настоящему мощное «железо», не превращая ноутбук в реактивный обогреватель. Но если же вам действительно нужна производительная «печка», то у AMD есть серия процессоров Ryzen 9000 от 65 Вт до 160 Вт!

Да, здесь нет разделения на мощные и слабенькие ядра, как у Intel, — все ядра одинаково боевые. Это значит, что в любой задаче можно рассчитывать на полную отдачу. Многопоточность? Да легко. Однопоточная нагрузка? Вообще без проблем — IPC вырос, частоты подросли, и даже старенький софт летает, как будто его прокачали. Правда, за счет этого в простое энергопотребление чуть выше, но Zen 5 уже работает над этим: более умное распределение нагрузки, прокачанное энергосбережение и поддержка все большего числа ядер даже в мобильных чипах.

Тут есть интересный момент, который стоит проговорить отдельно. Архитектура Zen 5 уже появилась в мобильных процессорах, но пока она базируется на 4-нм техпроцессе. Я думаю, что это как временный этап: AMD не стала ждать и сразу выкатила новое поколение, пусть и на более привычном производстве. Но все мы понимаем, что настоящий апгрейд появится именно с переходом на 3 нм.

Кстати, тут есть еще один нюанс: Zen 5 в 3-нм исполнении уже существует, только не в ноутбуках, а в десктопных процессорах (например, Ryzen 9 7950X). Мне кажется, что это логично — настольные чипы традиционно становятся полигоном для самых свежих технологий, а мобильные версии подтягиваются чуть позже. Так что история вполне предсказуемая: сначала десктопы получают вкусняшку, потом очередь доходит до ноутбуков.

На рынке в ходу такие модели, как AMD Ryzen 9 9955HX — крутое решение для ноутов: 16 ядер, 32 потока, частоты за 5 ГГц, подходит и геймерам, и монтажерам. Или, наоборот, Ryzen 5 7640U — скромный, холодный, но вполне бодрый для офисных задач, браузеров, сериалов и даже фотошопа. У AMD реально широкая линейка: можно собрать ноут и на каждый день, и на тяжелую работу.

Встроенная графика Radeon RDNA 2 и RDNA 3. Это не просто заглушка — это рабочий инструмент. Сами AMD говорят, что это идеальное решение для тонких ноутов, и я с этим не спорю.

Отдельный история — Ryzen AI. Все больше ноутбуков становится «умными», и AMD тоже не отстает. Например, у меня сейчас на руках ASUS Zephyrus G16 (2024). Так вот в нем используется процессор Ryzen AI 9 HX 370. Технология ИИ тут нужна для запуска специализированных ИИ-моделей и приложений на самом устройстве, без необходимости использования облачных сервисов.

Мне кажется, AMD сейчас попала в точку: мощно, технологично и при этом с акцентом на адекватность. Не гонятся за цифрами, а делают так, чтобы ноут реально работал стабильно, быстро и долго.

Сравнительный анализ производительности Intel и AMD в ноутбуках 2025 года

Intel по-прежнему делает ставку на высокие частоты, агрессивный буст и гибридную архитектуру. В то время как AMD делает все, чтобы быть максимально универсальным и при этом энергоэффективным.

В однопоточной производительности Intel держится уверенно — частоты до 5.4 ГГц, поддержка Turbo Boost и система Thread Director.

AMD тоже подтянулись: Zen 4 дал хороший прирост IPC, да и частоты тоже не стоят на месте. Тот же Ryzen 9 7845HX, например, чувствует себя более чем уверенно даже в задачах, где раньше безоговорочно лидировала Intel. Но все же, по ощущениям и тестам, Intel пока чуть впереди, когда речь идет о чистом «одноядерном разгоне».

А вот в многопоточности AMD берет реванш. У них просто больше ядер — не номинально, а реально. И эти ядра не делятся на мощные и слабенькие, как у Intel, а все одинаково производительные.

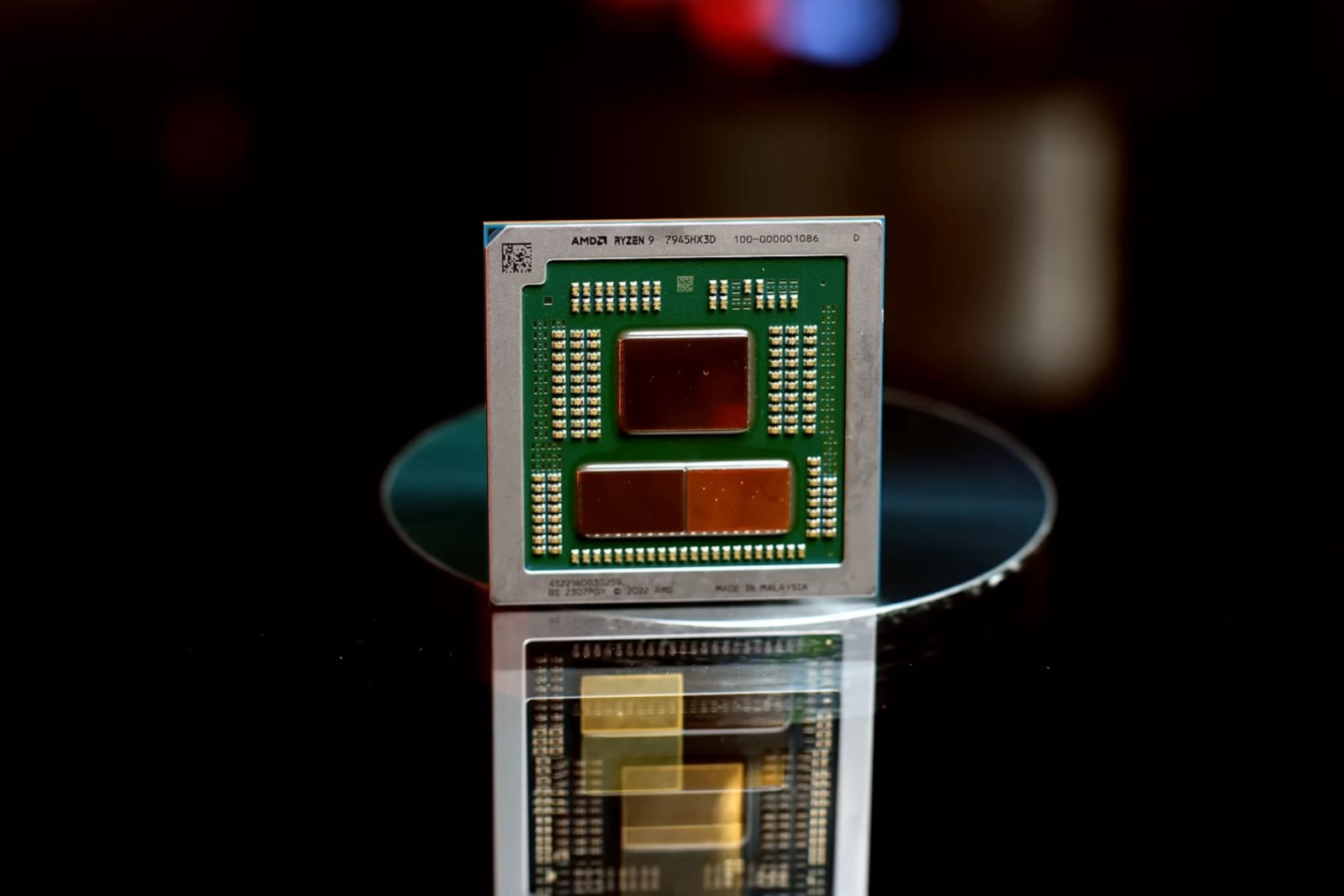

Если говорить про игры, тут ситуация довольно интересная. По моему мнению, Intel все еще сохраняет лидерство в проектах, где важна высокая частота одного ядра — FPS чаще всего выше, отклик лучше. Но AMD тоже умеет удивлять: технологии вроде 3D V-Cache, как у Ryzen 9 7945HX3D в ROG Strix SCAR 17, могут дать неожиданный прирост производительности в конкретных играх, особенно если они хорошо оптимизированы под кэш. Да и новейший Ryzen 9 9955HX тоже отлично справляется с тяжелым геймингом, показывая, что AMD догоняет и в топовых игровых сценариях.

В любом случае для большинства геймеров разница между флагманами Intel и AMD в 2025 году — это буквально пара процентов, которые видно только в тестах.

Помните, в своих материалах я упоминал YouTube-канал HappyPC? По моей статистике — а я, честно говоря, смотрю их ролики почти каждый день, — в сборки ПК для игр чаще всего идут процессоры AMD. Про мобильные процессоры я тут не говорю, но в десктопах они встречаются примерно в 90% игровых сборок.

Влияние процессоров на время автономной работы ноутбуков

Мне кажется, вопрос автономности ноутбука сегодня — это почти философия. Уже недостаточно просто поставить мощный аккумулятор и надеяться, что его хватит на день. В 2025 году настоящую разницу делает то, насколько «умно» ноутбук расходует энергию. А тут все решают архитектура процессора и системы энергоменеджмента.

Начнем с Intel. Их гибридная архитектура — это находка для баланса между мощью и экономией. Производительные P-ядра берут на себя сложные задачи, а энергоэффективные E-ядра — все остальное. И вот когда вы работаете с документами, серфите в браузере или просто слушаете музыку, система включает только E-ядра — энергопотребление резко падает, и ноут спокойно живет условно рабочий день. Особенно если он еще и сертифицирован по Intel Evo.

У AMD подход другой. У них нет гибридных ядер. Но они не «едят» батарею как не в себя. Почему? Во-первых, 5-нм техпроцесс делает свое дело — чипы греются меньше, значит, и энергию тратят эффективнее. Во-вторых, в архитектурах Zen 4 и Zen 5 AMD внедрила серьезную оптимизацию по управлению частотами, графикой, периферией. То есть если нагрузки нет, чип как бы «засыпает» почти полностью, потребляя минимум. И при этом всегда готов вернуться к работе.

По факту в среднем ноутбуки на Ryzen, особенно на серии HS или U, реально показывают чуть больше автономности, чем Intel, — где-то на 15–20%. Это видно в тестах, и это ощущается в жизни. Особенно если вы часто работаете в дороге или не любите таскать зарядку.

Но вот если ноутбук работает под нагрузкой — монтируете видео, играете или гоняете нейросети — тогда оба процессора превращаются в прожорливых зверей.

В целом, и Intel, и AMD научились хорошо управлять энергией. Но делают это по-разному.

Перспективы развития процессоров Intel и AMD в ближайшие годы

Если заглянуть в ближайшее будущее — а именно в 2026–2027 годы — становится очевидно: нас ждет не просто эволюция процессоров, а мощный технологический апгрейд, в котором переплетаются новые архитектуры, ИИ и даже физика материалов.

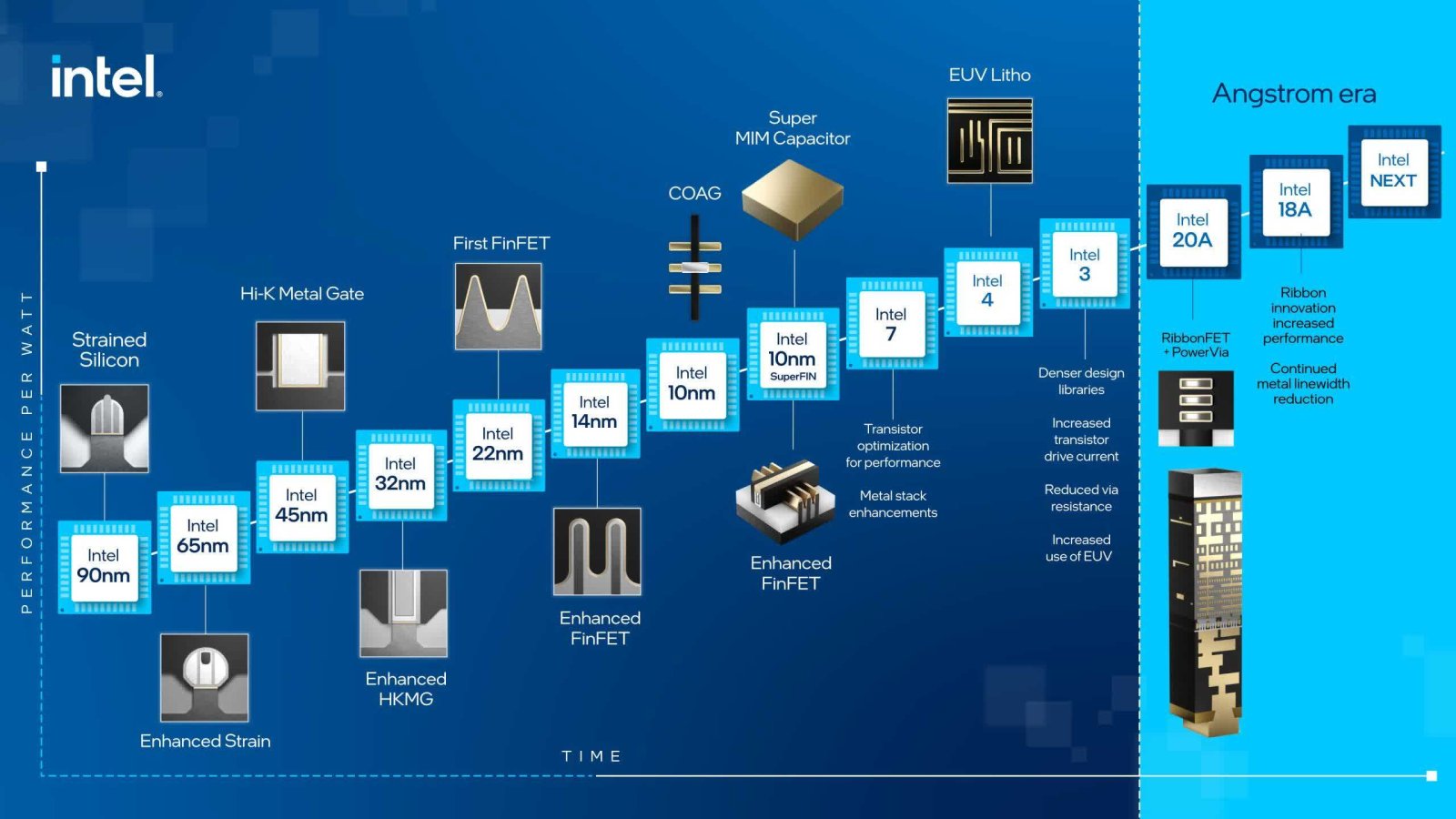

Intel наконец выходит на обещанные рубежи. Производство по техпроцессу 18A (1,8 нм), которое они планируют наладить в 2026 году (может быть, к концу 2025 года), — это не просто маркетинговый ход. Это реально шаг в сторону уменьшения утечек тока, повышения энергоэффективности и плотности транзисторов. А тут еще могут подключиться RibbonFET и PowerVia — транзисторы с вертикальной структурой и подача питания с обратной стороны кристалла. В теории — повышение производительности процессоров примерно на 6%, снижение падения напряжения на 30%, уменьшение температуры и улучшение электрических характеристик чипа.

Процессоры Panther Lake, которые должны появиться в конце 2025-го или начале 2026-го, обещают еще более сложную и гибкую гибридную архитектуру. Уже не просто P- и E-ядра, а еще и LP-ядра (low power), которые будут экономно расходовать заряд, когда вы смотрите фильм или пишете текст. Плюс новая графика Xe3 «Celestial» — и это заявка на серьезную конкуренцию даже в сфере ноутбуков без дискретной видеокарты. Все это интегрируется в линейку Core Ultra 300, так что Intel явно не сбавляет обороты.

AMD, как мне кажется, действует более размеренно, но не менее эффективно. Zen 5, построенный на 3-нм техпроцессе, уже обещает и рост IPC, и снижение энергопотребления — а это сейчас главный тренд. Аналогично, Zen 6, который выйдет на 2-нм и 3-нм техпроцессах в 2026 году, также обеспечит значительный прирост производительности и энергоэффективности.

Параллельно AMD продолжает активно развивать гибридные чипы — например, с Zen 4C и графикой RDNA 3. Эти APU (CPU + GPU на одном кристалле) отлично подходят для мобильных решений, потому что даже без дискретной графики обеспечивают достойную производительность.

Что объединяет обе компании, так это стремление к энергоэффективности. Уже никому не нужно просто «больше ядер». Нужно, чтобы ноутбук жил долго, не грелся, не шумел и не троттлил. Для этого и внедряются новые архитектуры, и разрабатываются системы управления питанием, и подключается ИИ.

А еще — новые материалы. У Intel это RibbonFET, у AMD — более компактные кэш-блоки (типа 3D V-Cache) и работа с теплоотводящими материалами.

Так что, по сути, ближайшие два-три года — это гонка не только за гигагерцами, но за «умом» и эффективностью.

Intel vs AMD в ноутбуках 2025 года наглядно:

| Характеристика | Intel | AMD |

|---|---|---|

| Архитектура | Гибридная: P-ядра (мощные) + E-ядра (эконом) | Все ядра одинаково производительные |

| Однопоточная работа | Лидерство за счет высоких частот и Turbo Boost | Чуть слабее, но Zen 4/5 подтянулись |

| Многопоточность | Хорошо, но ограничено разделением ядер | Сильнее: больше потоков и равные ядра |

| Энергопотребление | Экономия за счет E-ядер, но под нагрузкой горячие | Более сбалансированные, лучше в автономности |

| Игры | Выше FPS в проектах с упором на одно ядро | 3D V-Cache дает преимущество в ряде игр |

| Встроенная графика | Iris Xe: офис, мультимедиа, легкий гейминг | Radeon RDNA 2/3: мощнее, подходит для тонких ноутов |

| Автономность | Хорошая, особенно с Intel Evo | На 15–20% дольше в повседневных сценариях |

| Фишки | Thread Director, Evo-платформа | Ryzen AI, широкая линейка APU, акцент на энергоэффективность |

| Перспективы (2026–27) | 18A (1,8 нм), LP-ядра, графика Xe3 «Celestial» | Zen 5/6 (3/2 нм), гибридные APU, Ryzen AI 2.0 |

Заключение

Выводы тут напрашиваются сами собой. У каждого производителя свой путь, свои фишки и подходы, но в итоге цель у всех одна — дать нам максимально мощные и при этом энергоэффективные процессоры. Понятно и то, что каждая компания старается «подогнать» конкретные модели под разные категории пользователей и ценовые сегменты.

Честно говоря, по моим наблюдениям, в этой условной гонке чуть чаще выигрывает AMD — как будто у них больше фанатов и спрос на процессоры выше. Но глобально мы дошли до момента, когда и Intel, и AMD делают решения почти на равных. Поэтому выбор все чаще превращается не в сухую «гонку цифр», а скорее в вопрос идеологии. Знаете, как с машинами: кто-то выбирает BMW, а кто-то Mercedes.

А вы сами на чьей стороне?