Еще совсем недавно казалось, что в мире процессоров есть только один король — Intel. Компания, основанная в 1968 году, буквально изменила ход истории технологий. В 1971 году она выпустила первый в мире коммерческий микропроцессор — Intel 4004 (изначально предназначался для использования в калькуляторах японской компании Busicom), и это стало началом эпохи персональных компьютеров. А в 1981 году IBM выбрала процессоры Intel для своих ПК, и с тех пор архитектура x86 стала стандартом для всей индустрии. Intel же надолго заняла место лидера, и многие при слове «процессор» представляли именно этот бренд.

В 90-е годы альянс Intel и Microsoft, который прозвали «Wintel», стал по-настоящему культовым. Процессоры Pentium, выпущенные в 1993 году, знали даже люди, далекие от компьютеров, а слоган «Intel Inside» запомнился всем и превратился в знак качества и высокой производительности.

В 2000-х и 2010-х Intel продолжала держать рынок в своих руках, контролируя более 85–90% сегмента процессоров для компьютеров, ноутбуков и серверов. Компания регулярно выпускала новые техпроцессы, повышая мощность и энергоэффективность своих чипов, а линейки Core и Xeon стали фактически стандартом в мире техники. В то время AMD оставалась скорее в тени, уступая Intel по технологиям и по объемам продаж.

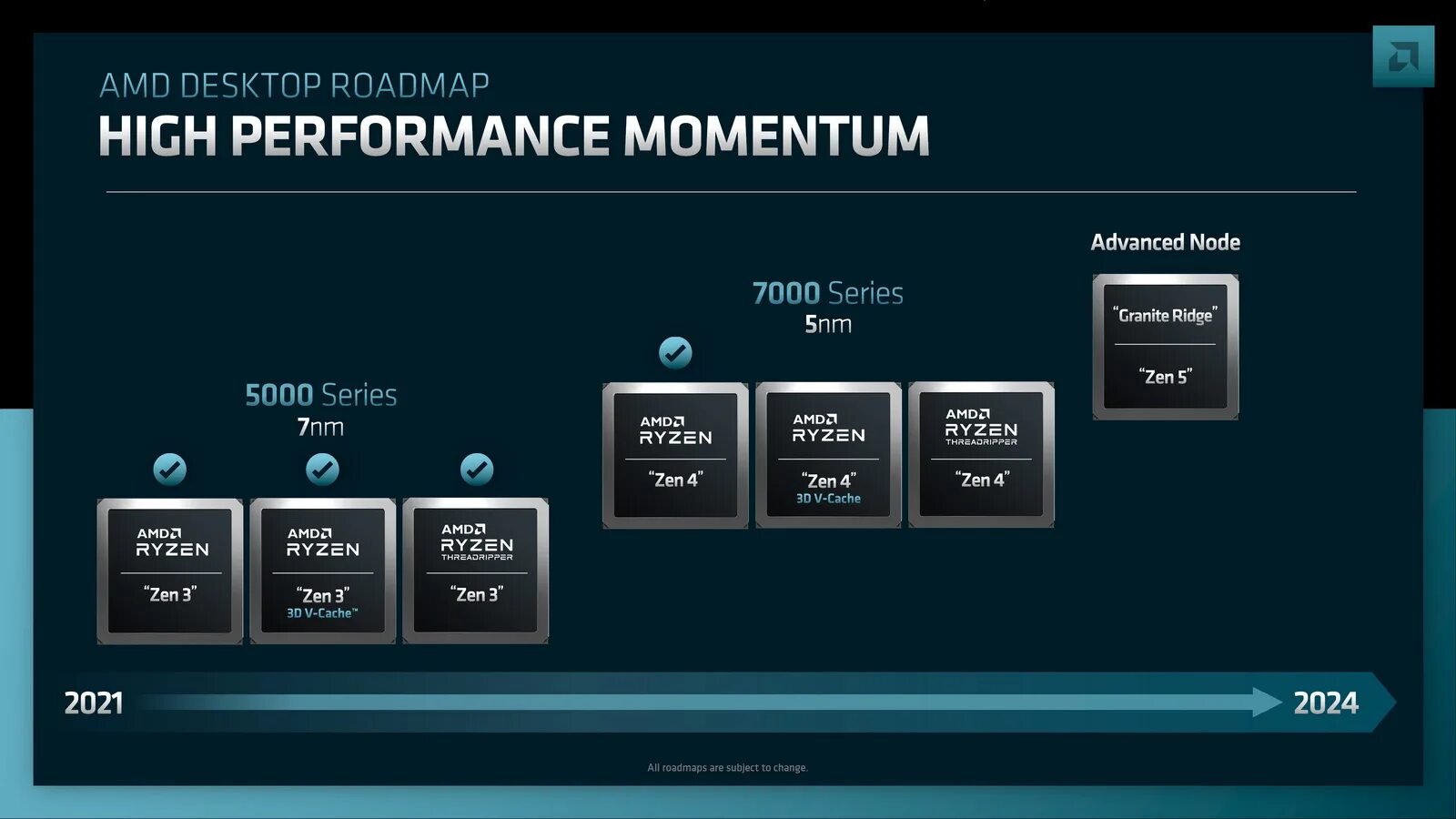

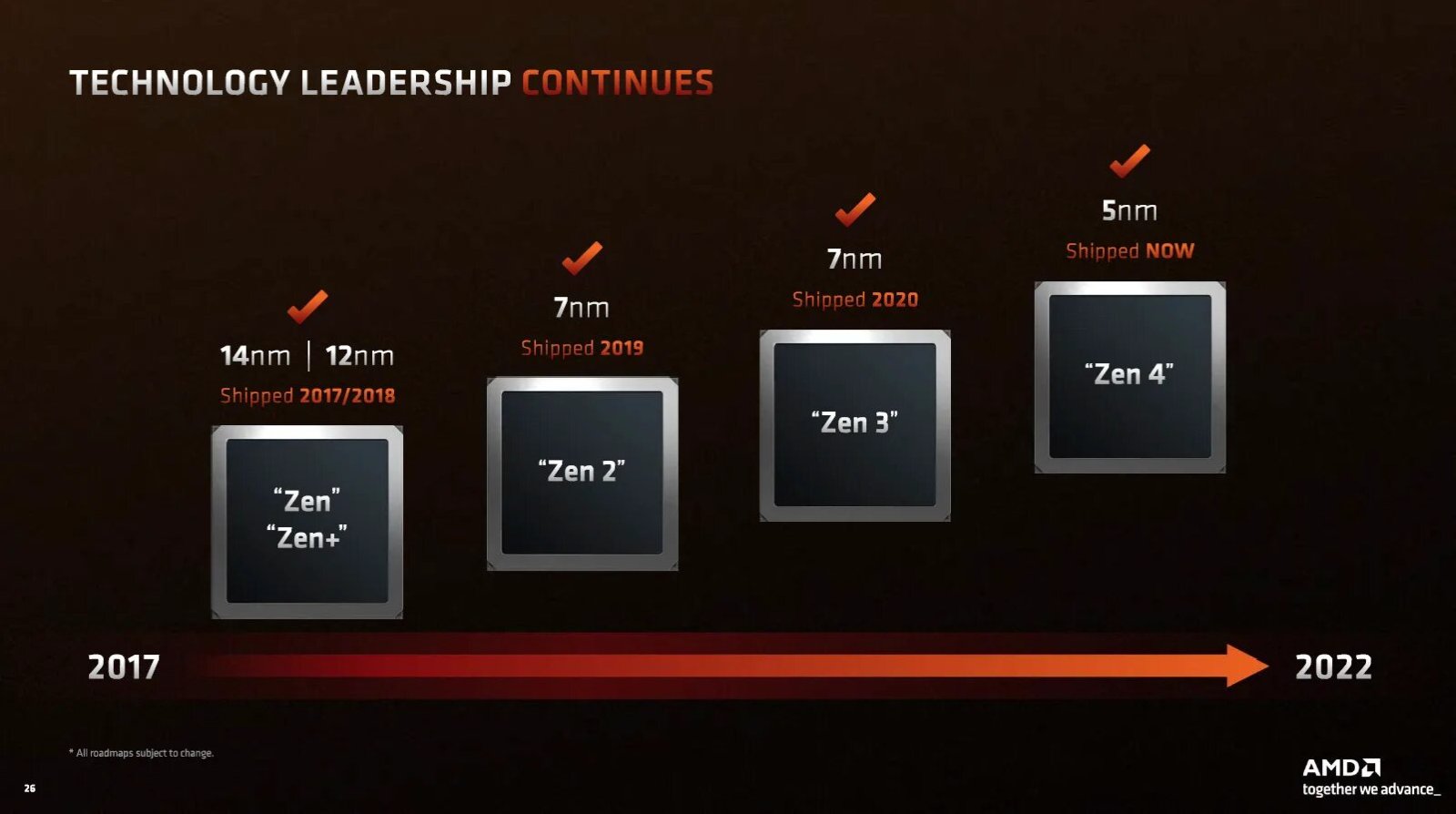

Но рынок технологий не стоит на месте. И в последние годы все сильно изменилось. Начиная с 2017 года AMD совершила настоящий рывок вперед. Благодаря архитектуре Zen и сотрудничеству с TSMC компания стала активно отвоевывать долю рынка.

К 2024–2025 годам AMD установила рекорды: на рынке настольных процессоров ее доля в третьем квартале 2024 года выросла до 28,7%, а в серверном сегменте компания приблизилась к 40%. Для сравнения, в 2017 году она имела всего 5–7%.

В сегменте ноутбуков у AMD тоже все неплохо — примерно 23–24% рынка, тогда как Intel удерживает около 73–76%.

Особенно заметен успех AMD в корпоративном и премиум-сегменте. Процессоры Ryzen и EPYC хвалят за энергоэффективность и отличную производительность. А среди геймеров доля AMD на платформе Steam к концу 2024 года выросла почти до 39%.

Intel, в свою очередь, столкнулась с трудностями. Ее доля на рынке снизилась с 91% в 2016 до 72–75% в 2024 году. Финансовое положение компании тоже пошатнулось: акции в 2024 году упали на 60%, а выручка сократилась более чем на треть с 2021 по 2024 годы.

Плюс сказались задержки в выпуске новых технологий, неудачные релизы процессоров и проблемы с энергоэффективностью. Все это ударило по репутации некогда безусловного лидера.

В результате на рынке процессоров впервые за долгое время развернулась настоящая конкуренция. Это дало толчок развитию новых технологий, ускорило появление свежих архитектур и даже чуток снизило цены.

Причины падения Intel

Почему у Intel начались проблемы? Тут все довольно сложно: и технологии подвели, и в стратегии промахи были, и с продуктами вышли косяки. Давайте разбираться по порядку.

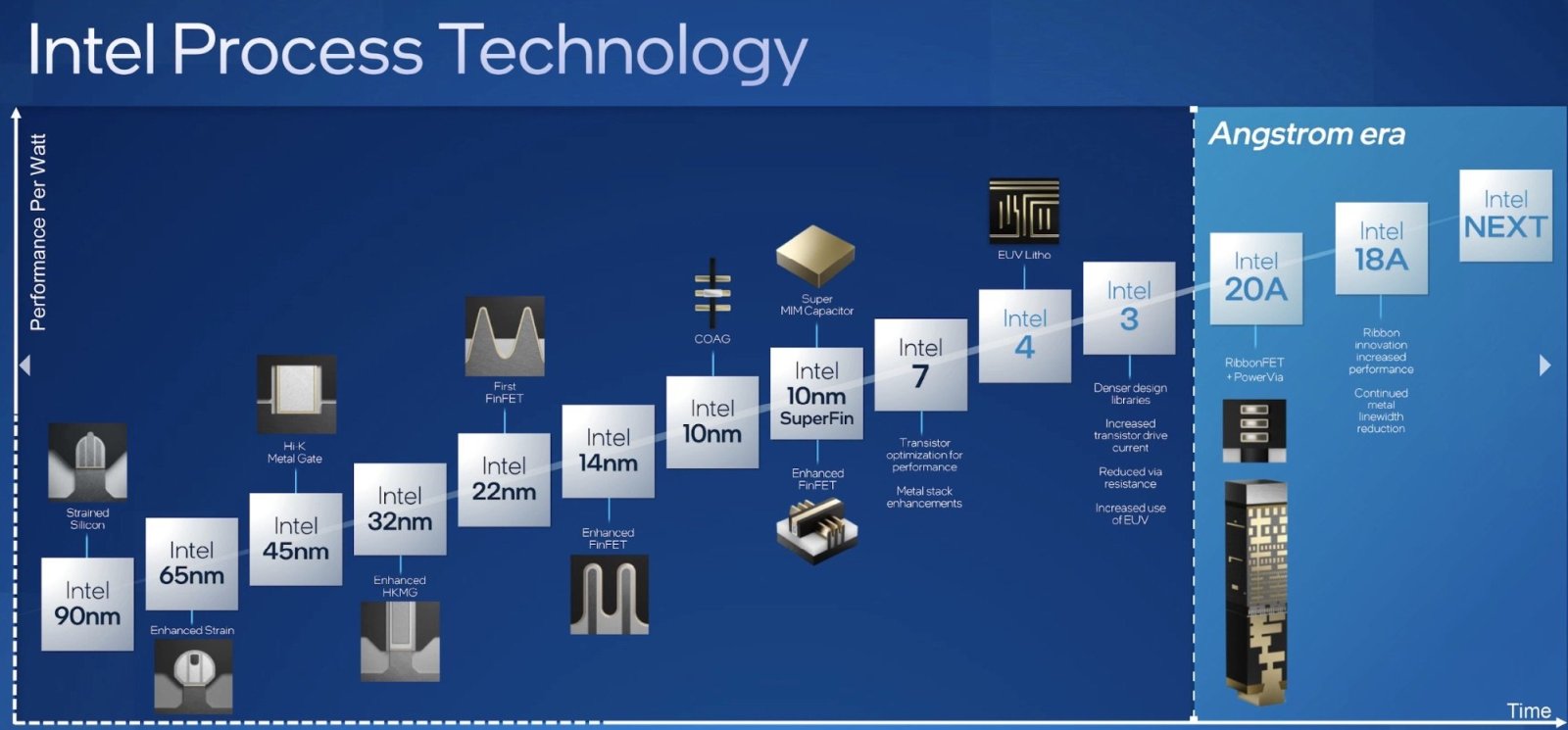

Самая большая головная боль Intel — это технологическое отставание. Компания застряла с освоением новых техпроцессов. Например, переход на передовую технологию 18A (это примерно 1,8 нм) должен был лечь в основу новых процессоров Xeon и Core в 2025 году. Но вот беда: около 70-80% чипов, которые Intel пытается выпускать на этом техпроцессе, вышли бракованными. Массовое производство становится просто невыгодным, сроки срываются, а конкуренты уходят вперед.

Ранее Intel вообще решила не тратить силы на промежуточный 20A (2 нм), рассчитывая сразу прыгнуть на 18A. Но и тут все идет с большими проблемами. В итоге компания до сих пор сильно зависит от своего уже морально устаревшего техпроцесса Intel 7 (по сути, это 10 нм), в то время как AMD и TSMC вовсю клепают чипы на 5 нм.

Переход с 14 нм на 10 нм у Intel занял почти десять лет — катастрофический срок по меркам IT-индустрии. Сейчас, в 2025 году, Intel даже вынуждена заказывать производство мобильных чипов Meteor Lake у TSMC.

В стратегии тоже хватало промахов. Например, Intel так и не смогла толком закрепиться на рынке мобильных устройств. Компания не сумела конкурировать с AMD и уж тем более с Apple, которая перешла на свои собственные ARM-чипы. Отказ от сотрудничества с Apple обернулся для Intel потерей крупной доли рынка ноутбуков и ультрапортативных устройств.

Другой просчет — слабые инвестиции в графику и решения для искусственного интеллекта. Пока AMD активно прокачивала свои интегрированные графические чипы и AI-ускорители, Intel сильно отставала. Да, недавно вышли процессоры Core Ultra с улучшенной работой AI, но догнать конкурентов пока не получилось.

К этому добавились и кадровые перестановки. В 2024 году Intel зафиксировала крупнейший в своей истории чистый убыток. А в начале 2025 года компанию покинул генеральный директор Патрик Гелсингер. Новый CEO Лип-Бу Тан начал массовые сокращения сотрудников — уволено более 20 000 человек. Все это говорит о том, что дела у компании не самые радужные.

С продуктами тоже не все гладко. Процессоры 13-го и 14-го поколений (серия Raptor Lake и дальше) получили массу критики. Высокое энергопотребление, перегрев, программные баги, включая глюки в Windows-планировщике, — все это сильно подпортило репутацию чипов, особенно в игровом и профессиональном сегменте.

А новые процессоры в 2025 году так и не появились. Из-за проблем с техпроцессом 18A выпуск линейки Panther Lake перенесли на 2026 год. То есть Intel пока вынуждена продавать лишь слегка обновленные старые архитектуры, что, мягко говоря, такое себе…

Кроме того, Intel постепенно теряет позиции в игровых и серверных сегментах. AMD с архитектурой Zen 5 и чипами на 4 нм активно забирает рынок игровых процессоров и серверных решений EPYC, предлагая лучшее соотношение производительности и энергоэффективности.

Почему AMD выигрывает

Архитектура Zen стала настоящим трамплином для AMD. Именно с нее в 2017 году начался тот самый рывок, который за несколько лет превратил компанию из догоняющей в равного, а порой и более интересного конкурента Intel. И с каждым новым поколением Zen только наращивает обороты.

Стоит сказать, что и я в те годы проникся доверием к AMD и впервые собрал себе компьютер на Ryzen 7 2700X. Пусть этот процессор и не супер-пупер по нынешним меркам, но для работы его возможностей мне более чем достаточно.

Последняя версия Zen 5 вышла в 2024–2025 годах и стала еще одним большим шагом вперед (на текущий момент последняя архитектура AMD — это Zen 6, но она активно готовится к релизу в 2026 году). Производительность на такт выросла примерно на 16% по сравнению с предыдущим поколением. Все это благодаря тому, что AMD прокачала «начинку» ядра: улучшили предсказание ветвлений, увеличили буферы, расширили декодер — короче, довели архитектуру до ума.

Количество исполнительных портов увеличилось с 8 до 10, а арифметических блоков стало шесть вместо четырех. Для нас это означает, что процессор быстрее обрабатывает сложные задачи и не «тупит» даже под серьезной нагрузкой.

Плюс Zen 5 научился работать с тяжелыми задачами вроде ИИ и машинного обучения. Встроенная поддержка AVX512 (типа суперускорения для тяжелых вычислений) и VNNI («турбо-режим» в процессоре специально для задач искусственного интеллекта) делает такие процессы заметно быстрее — особенно если вы занимаетесь разработкой или работаете в дата-центре.

Отдельный респект AMD за энергоэффективность. Переход на 4-нм техпроцесс (это делает для них TSMC) позволил снизить энергопотребление на 22% — а значит, чипы стали «холоднее» и экономичнее. Это важно и для ноутбуков, и для серверов. Плотность транзисторов тоже подросла, так что в меньший объем теперь влезает больше мощи.

Кроме того, AMD продолжает развивать безопасность и виртуализацию — такие технологии, как SEV и Shadow Stack, делают чипы Zen 5 особенно интересными для бизнеса и облачных платформ.

И вот что здесь важно: AMD не делает свои чипы на своих же заводах, в отличие от Intel. Она сотрудничает с TSMC — лидером по производству микросхем. Это дает огромное преимущество: AMD не тратит ресурсы на борьбу с техпроцессами, а сосредотачивается на архитектуре, дизайне и запуске новых моделей. Благодаря этому новые процессоры выходят регулярно и без долгих задержек.

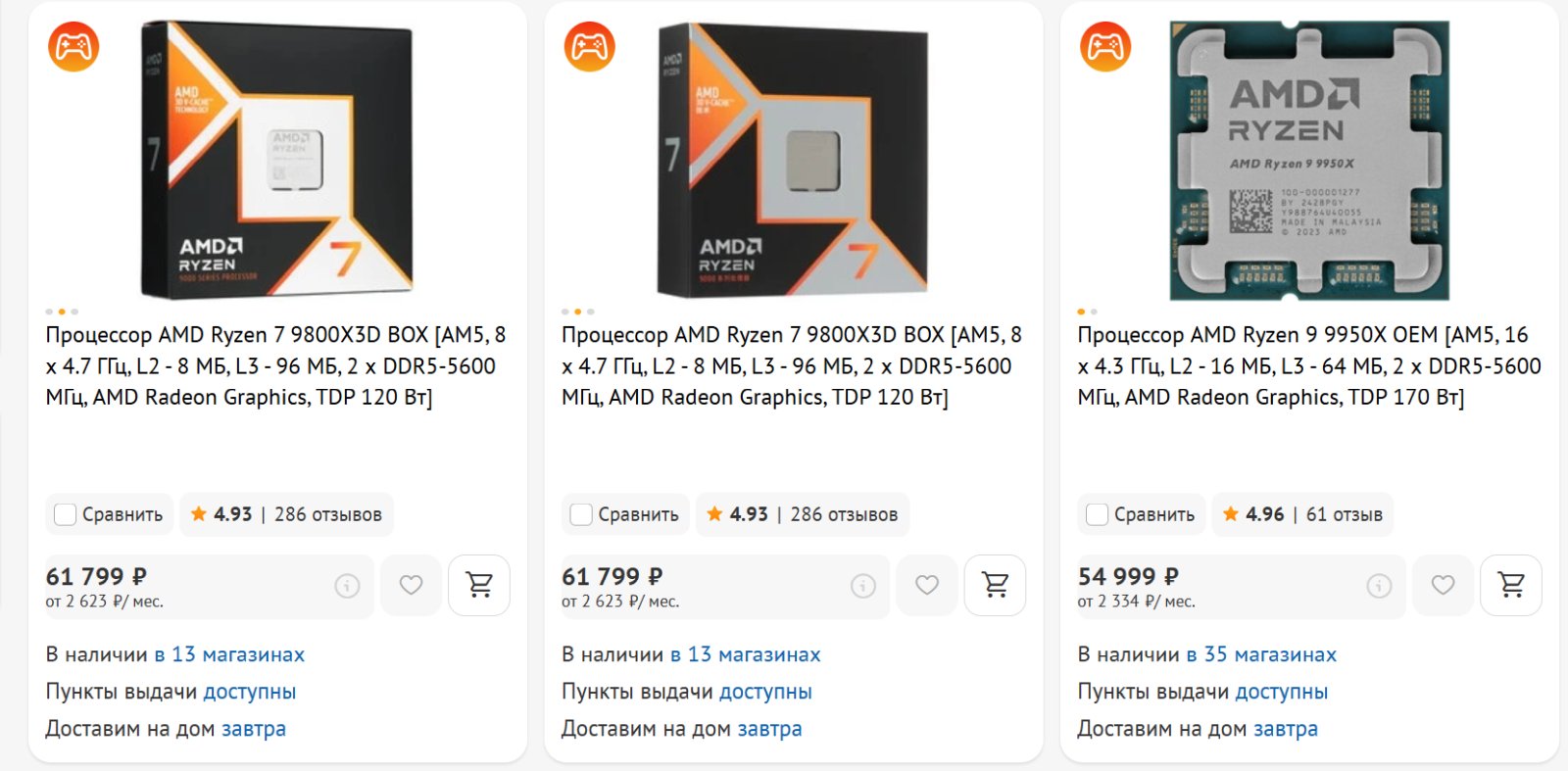

Цены — еще одна сильная сторона AMD. Они традиционно делают ставку на лучшее соотношение цена/производительность. Процессоры Ryzen и EPYC часто не уступают, а иногда и превосходят конкурентов от Intel, но при этом стоят дешевле. А если учесть, что они еще и экономичнее в плане энергопотребления, выгода становится очевидной — особенно в дата-центрах, где счет идет на мегаватты.

Ну и нельзя не отметить доверие пользователей. Геймеры, энтузиасты, разработчики, бизнес — все понемногу переключаются на AMD. Особенно геймеры — им пришлись по вкусу чипы с 3D V-кэшем (это технология вертикального «наложения» дополнительного слоя кэш-памяти поверх вычислительного кристалла), которые отлично показывают себя в играх. Часто смотрю сборки ПК на YouTube — почти в каждой второй мощной конфигурации используют либо Ryzen 5 7600X3D, либо навороченный Ryzen 9 9950X3D (L3 аж 128 МБ).

Последствия для рынка и индустрии

В последние пару лет Intel переживает не лучшие времена. В 2024 году компания впервые за долгое время ушла в крупный минус — чистый убыток составил почти 19 миллиардов долларов. Для сравнения, еще годом ранее у Intel была пусть и небольшая, но прибыль в 1,7 миллиарда.

Инвесторы начали «нервно курить в сторонке»: акции Intel заметно просели в цене. И хотя государство выделило компании почти 8 миллиардов долларов на развитие производств в США, этого пока недостаточно, чтобы вытащить ее из финансового болота.

Особенно чувствительный для Intel сегмент — серверы. Здесь она традиционно была королем, но ситуация меняется. AMD быстро наращивает долю, и если все пойдет такими темпами, к 2026 году у AMD есть все шансы догнать Intel по продажам серверных процессоров.

Сейчас доля AMD в этом сегменте колеблется от 27% до почти 40% — это колоссальный рост по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад.

В некоторых странах, например, в Германии, AMD уже держит более 90% рынка процессоров для настольных ПК.

И это реально меняет расклад в мире дата-центров и облачных сервисов. Клиенты все чаще выбирают AMD, потому что их решения одновременно и мощнее, и энергоэффективнее. Intel старается не отставать: вкладывается в разработку новых чипов, AI-ускорителей и свежих архитектур. Но давление со стороны конкурента ощущается все сильнее.

Заключение

За последние годы рынок процессоров серьезно изменился. Intel, которая раньше безраздельно правила в мире x86, утратила часть позиций — ее догнала и во многом обогнала AMD с удачной архитектурой Zen и поддержкой со стороны TSMC.

Для нас, пользователей, такая конкуренция — большой плюс. Больше выбор, ниже цены и быстрее развиваются новые технологии. AMD сегодня предлагает отличное соотношение цены и производительности, тогда как Intel пытается наверстать упущенное — инвестирует в новые техпроцессы, развивает гибридные архитектуры и AI-направления.

Судя по прогнозам, AMD продолжит усиливать позиции и к 2026 году может догнать или даже обогнать Intel в серверном сегменте.

В любом случае ясно одно — впереди нас ждет захватывающая борьба за лидерство, которая будет только подталкивать индустрию вперед и приносить нам все более крутые и доступные устройства.

А вы сегодня выбрали бы себе ПК/ноутбук с процессором от Intel или уже смотрите в сторону AMD? И почему?