Привет.

Лезть с модификациями в человеческий организм — это, наверное, крайняя мера. Мы не говорим, что это плохо, поскольку, например, титановая пластина в черепе, замещающая костную ткань, потерянную во время аварии, — это спасение для человека. Точно так же как и зубные протезы. Или протезы конечностей. Все это можно назвать модификациями человека. Про пластические операции даже говорить не приходится. Мы уже давно меняем свой организм. По медицинским показаниям или в угоду трендам красоты, но это происходит. Однако за решением об изменениях скрывается еще ряд задач, решения которых, если и не отсутствует, то как минимум не идеально. Об одном из частных вариантов таких решений сегодня и поговорим. И этот вариант как раз продолжает изобретение из прошлого выпуска.

Обратная связь

В «Уголке №98» мы изобретали протез для конечности, который решал бы задачу, поставленную Владимиром Репиным в одном из более ранних выпусков, где фигурировало изобретение для людей с ослабленным зрением. Основное ее условие приводило к необходимости разрешить противоречие, состоящее в том, что опорно-соединительный узел должен и мягко удерживать культю, и в то же время не позволять ей вывернуться из механического устройства. Подробнее с нашим решением можно ознакомиться по ссылке ниже.

Если коротко, то наш вариант основывался на двух приемах из ТРИЗ: «матрешки» и «посредника». Конечность вставлялась в гильзу, состоящую из двух слоев, между которыми был воздух. Слои образовывали замкнутую полость, которая содержала систему клапанов, обеспечивающих откачку воздуха из места соединения тканей конечности с гильзой, обеспечивая максимально сильное удержание, но при этом мягко давя на конечность при постановке ноги на поверхность.

Претензий было несколько. Первым пару замечаний высказал Gray (орфография и пунктуация авторские):

«…есть две проблемы:

1. Есть сомнения, что протез ноги на вакуумном удержании будет крайне подвижен, в результате чего шанс подвернуть бионическую ногу, культю или вывихнуть сустав становится неиллюзорным.

2. Что там по ресурсу мешка? Сколько тысяч шагов сможет выдержать, и какой материал будем использовать?».

Признаться, из первого пункта я не смог понять, о чем беспокоится читатель. О крайней подвижности, или, напротив, о ее отсутствии. В любом случае формула не ограничивает в использовании дополнительных механик для удержания конечности. Более того, и в формуле, и в описании есть упоминание о том, что в конструкции между слоями приемного мешка есть перепонки. А их геометрия может обеспечить направленную деформацию.

Ресурс же мешка не проблема по двум причинам. Первая: его можно рассчитать и заложить на определенное количество шагов. Сюрпризом ни для кого он не будет. Второе: мешок — это расходный элемент, и его замена не будет представлять какой бы то ни было сложности при должном уровне проектировщика готового продукта (напомню, что наши изобретения — это во многом концепции).

Lecron же в процессе обсуждения предложил следующее:

«Стал думать над отдельно вакуумированием и такая идея возникла. Не откачивать воздух, а нагнетать гель, который вытеснит воздух. Только нужно будет сделать герметичный пояс на внешней кромке стакана, чтобы сам гель под давлением не выдавился».

Главная сложность, которая мне сразу бросается в глаза, кроме необходимости восполнения геля и оказания им дополнительного смазывающего эффекта в месте касания кожи и приемной гильзы, состоит в том, что по условиям идеального конечного результата (ИКР) нам требуется ресурсами существующей конструкции обеспечить разрешение противоречия. А мы начинаем вводить дополнительный компонент в существующую систему, которую придется под него дополнительно адаптировать.

Но наиболее полная претензия была у постановщика задачи:

Владимир очень подробно описал ключевую претензию, сославшись, в том числе на матчасть. Я, признаться, не задумывался о том, как природа «спроектировала» взаимодействие человека с окружающими предметами, и те наблюдения, что наука уже провела, определенно были для меня открытием. Но также не могу не заметить, что вопрос протезирования — это все же решение, далекое от привычного, заложенного эволюцией, порядка вещей. А потому если даже имеющиеся механизмы (долгое стояние и сидение) неидеальны, то ждать сопоставимого уровня от изобретений, которые помогают, по сути, в форс-мажорных ситуациях, определенно не стоит. Впрочем, давайте попробуем.

Проблема

На изображении выше мы ее привели, но все же давайте проговорим (орфография и пунктуация авторские):

«Человек не может долго лежать, например, на животе или на боку. Но стоять или сидеть он может довольно долго.

Сидит человек используя седалищные бугры — специально созданные природой для долгого контакта с поверхностью. Тоже самое с ногами. Ступни созданы тоже для долгого контакта. Причём это контакт хоть и долгий, но не бесконечный. Даже сидя люди ёрзают, а стоя переминаются. И заметьте, все остальные части человека совершенно не созданы для длительного контакта с поверхностями».

То есть сложность в том, чтобы сделать отдельные части человека, не предназначенные для долгого соприкосновения с чем-то, предназначенными для этого. Это ИКР. И к нему мы сможем только приблизиться. Поэтому посмотрим, какой подход можно применить.

Уровень техники

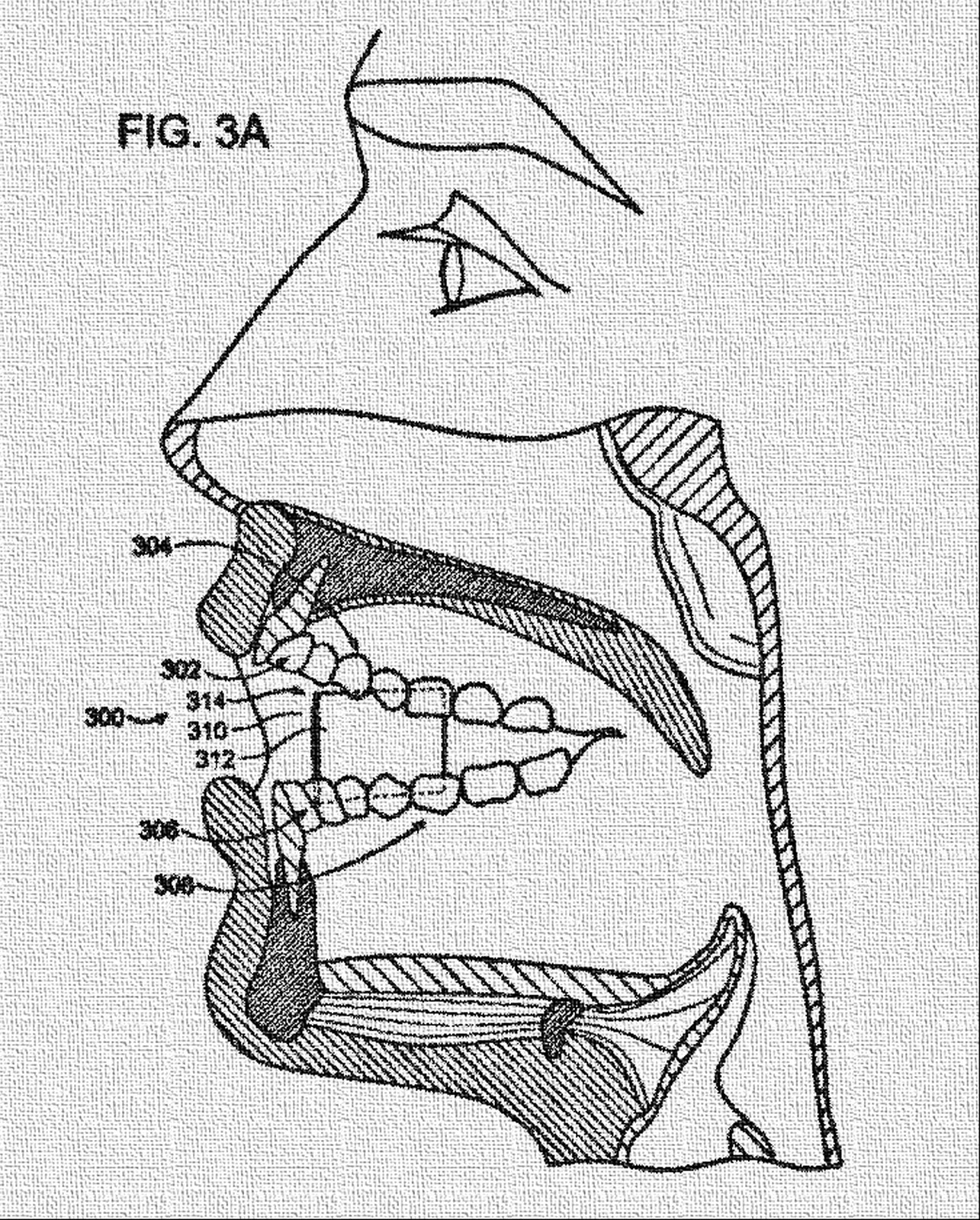

Из известных запатентованных решений можно обратить внимание на следующее решение:

У меня приятных мыслей при воспоминании о стоматологах вообще никогда не возникает, но отдать должное им нужно. Использование медикаментозного воздействия на отдельные участки тела для отключения их чувствительности — это вполне себе решение той задачи, что поставил Владимир. Однако те, кто посещал зубного, знают, что за спасение на период стоматологических процедур обычно нужно платить. Особенно жесткий «ценник» бывает за хирургические вмешательства. Помню, что после удаления зуба мудрости (в контексте которого я недавно вспоминал использование хирургом столярного инструмента), когда действие анестезии прошло, меня буквально порвало от болевых ощущений, которые пришлось запивать обезболивающими, которые я не пил к тому моменту уже очень давно. Вероятно, здесь эффект был бы примерно таким же. За время хождения с протезом, который бы создавал притупленное препаратами неудобство (натирание, например) есть, во-первых, ненулевой риск весьма сильно повредить кожный покров. А во-вторых, при продолжительном использовании подобной схемы, вред организму от препаратов перевесит вред от неудобства использования протеза. Но зато схема Lecron’а внезапно заиграла новыми красками. Только гель выделялся бы не для вытеснения воздуха, а чтобы впитаться в кожу для обезболивающего эффекта (при соответствующем составе, разумеется).

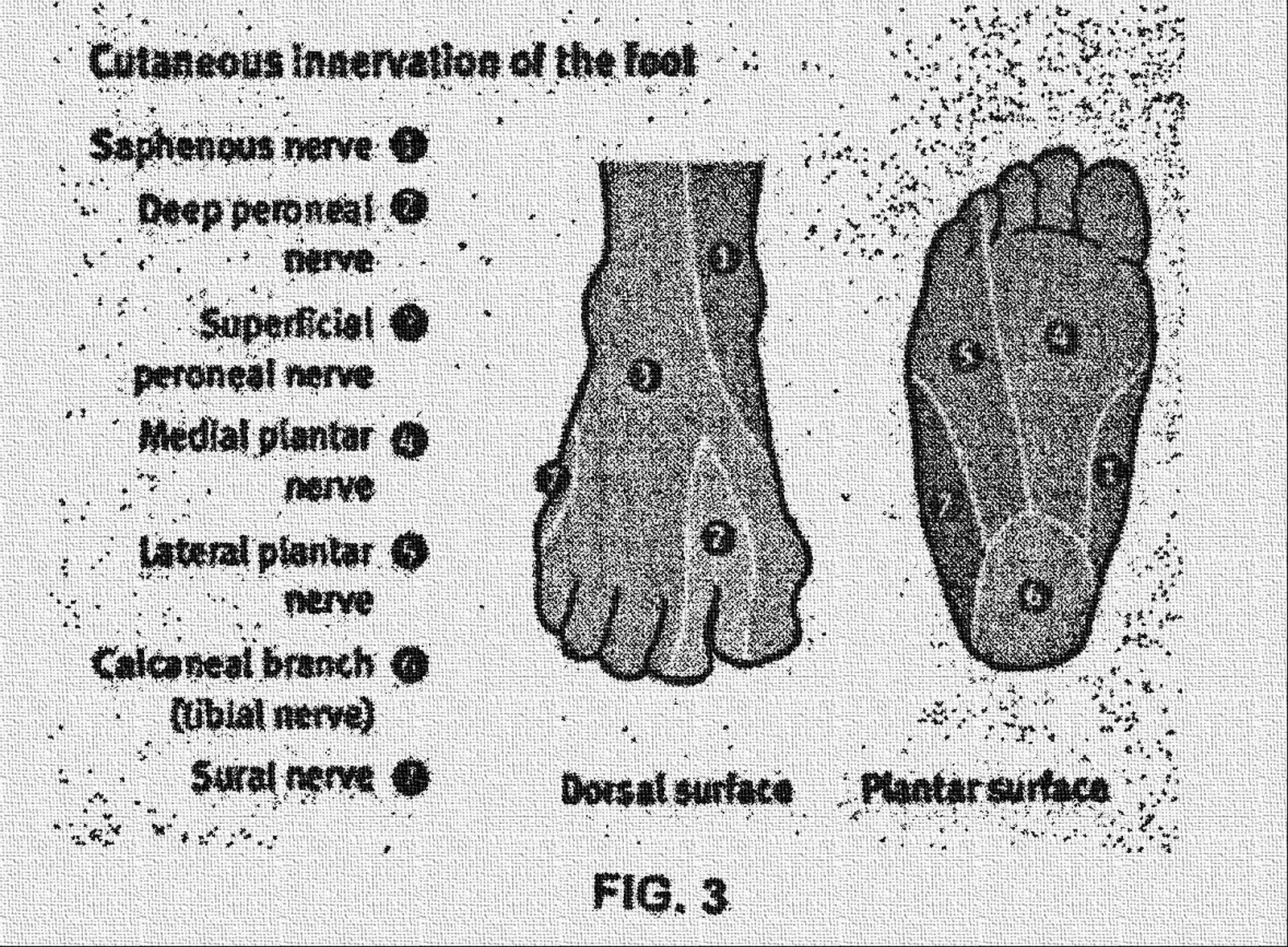

Минусы подобного способа мы обозначили. Однако его работоспособность отрицать нельзя. Достаточно только взглянуть на следующую схему:

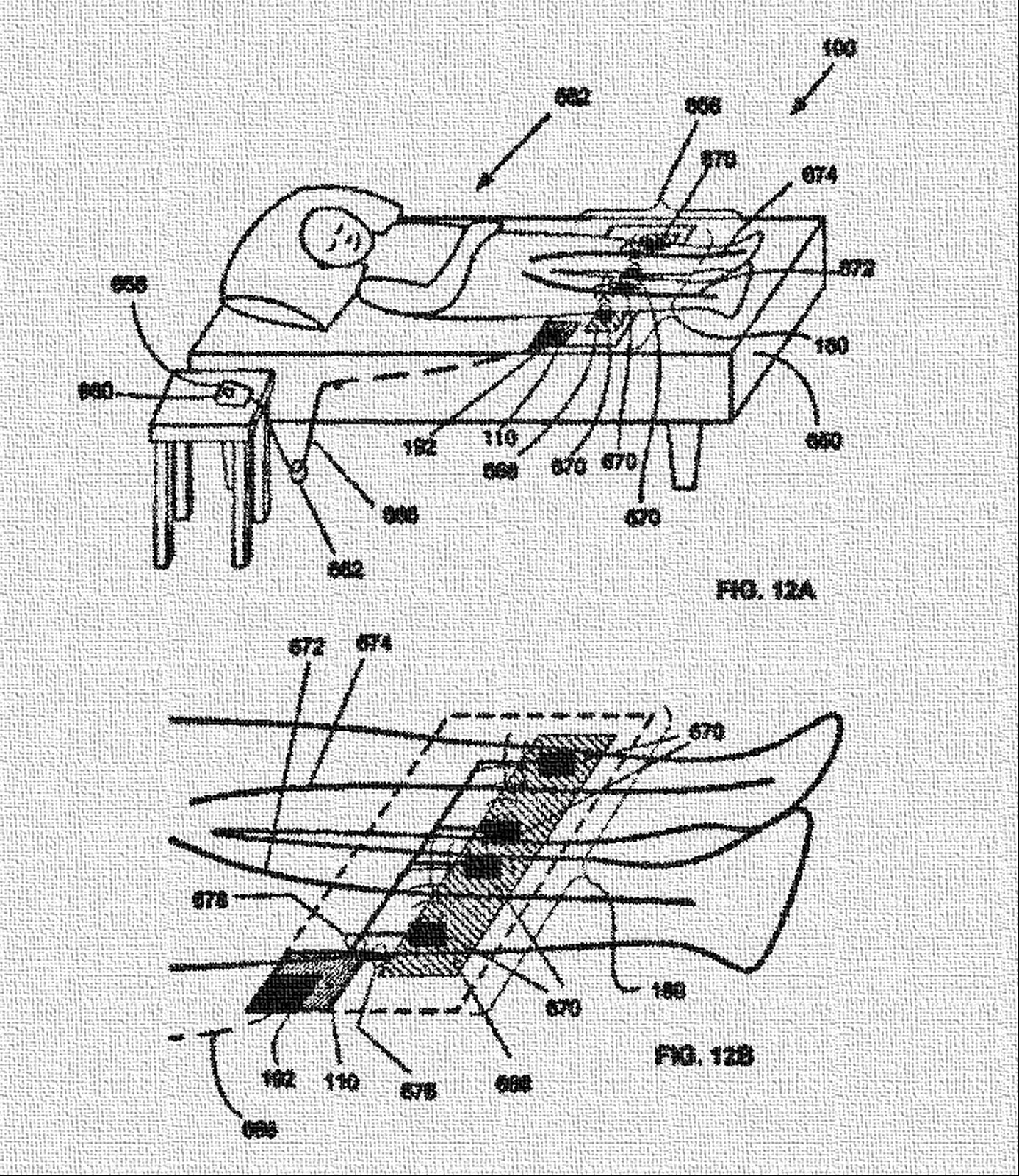

Локальное снижение чувствительности может существенно облегчить решение нашей задачи, но нужно действовать без использования медикаментов, которые, решив одну проблему, создадут массу других. Мы уже совсем рядом с решением. И тут мне на глаза попадается следующая пара иллюстраций:

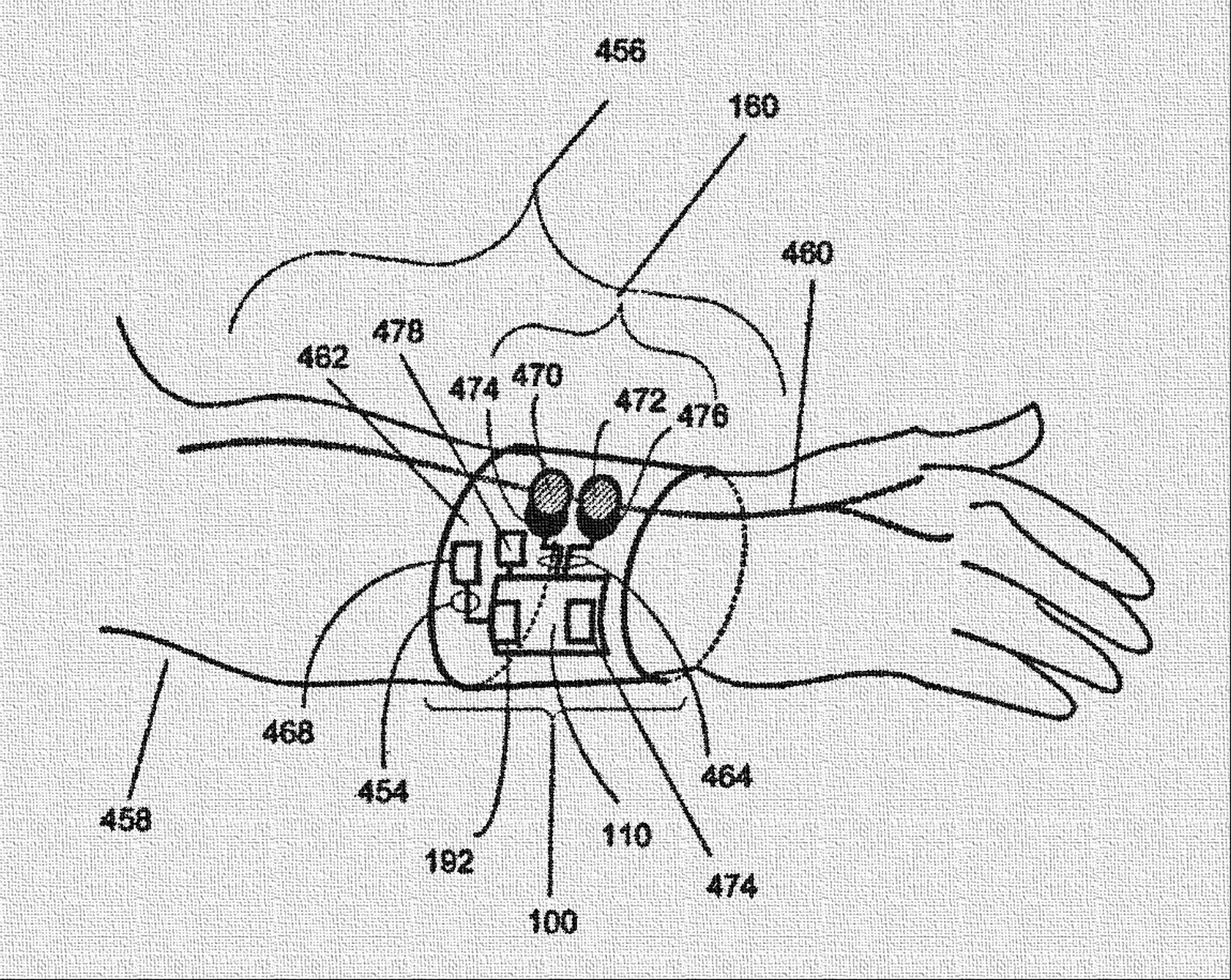

На картинке выше мы видим процесс исследования кровотока, который описывается в патенте на функции умных браслетов. Однако, углубившись в изучение данного охранного документа, стало понятно, что его авторов интересовали не только умные часы:

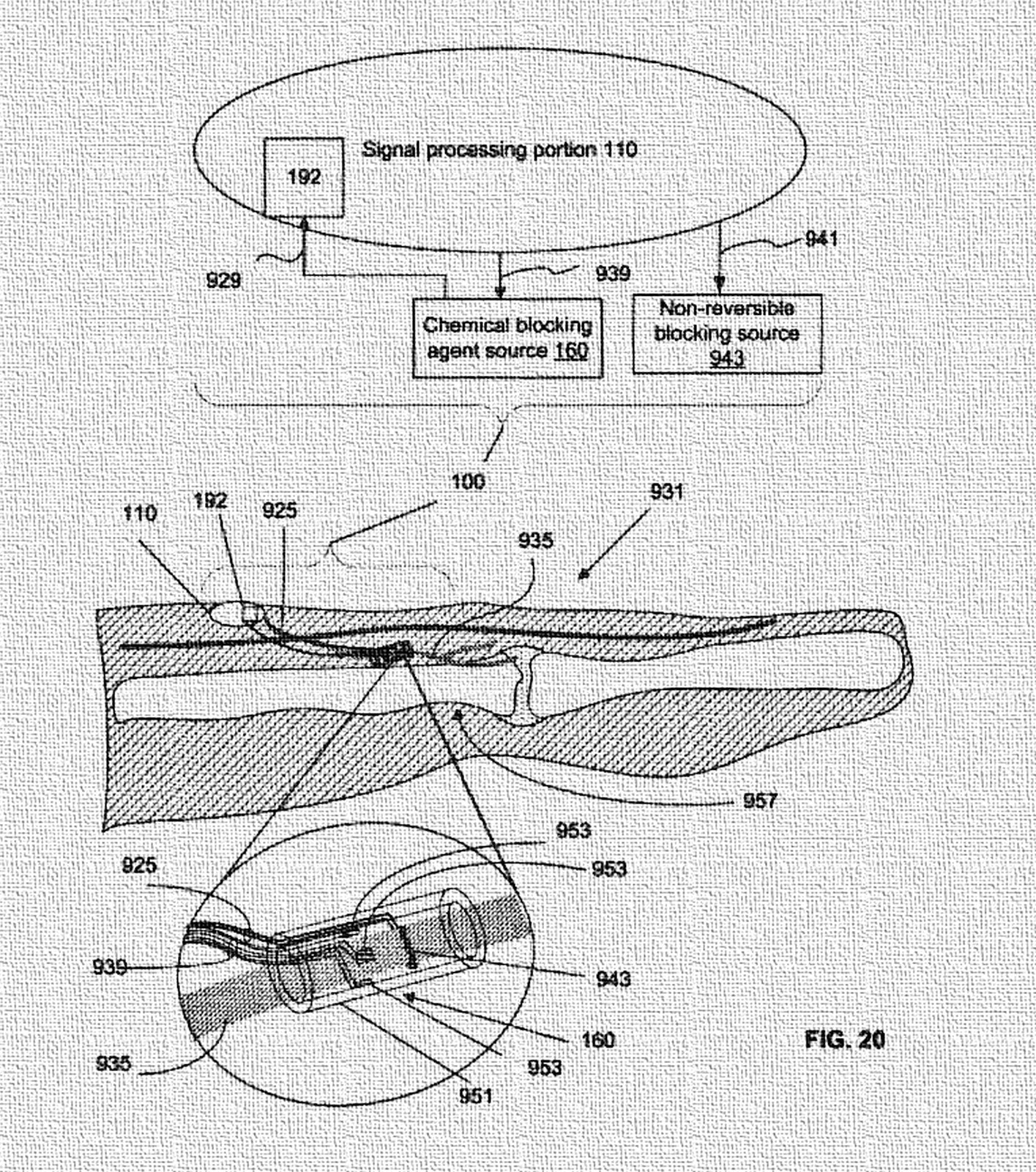

Но кровеносные сосуды — это еще не все. И патент, словно читая мои мысли, подкидывает новую иллюстрацию:

На ней изображена нейронная модуляция. Если объяснять простым языком, то нам показывают, что существует возможность изменять схемы возбуждения и уровни активности нейронов в мозге. И если в случае использования химических препаратов мы получаем излишне толерантный к ним организм, то в случае отсечения отдельных нейронов от сети, мы можем исключить те самые ощущения неудобств.

Время здесь играет не последнюю роль. Например, я когда-то читал про одного мужчину, у которого была врожденная ахроматопсия. Болезнь, при которой человек может распознавать только оттенки серого цвета. Так, во время одной из конференций по кибернетике он вызвался добровольцем на эксперимент, где реализовывалась схема перевода частот света в частоты звука. В итоге Нилу Харбиссону (так его зовут) посредством остеоинтеграции была внедрена специальная антенна, которая теперь позволяет ему буквально слышать свет.

Примечательна здесь не сама история, а одно из его интервью, в котором он делился впечатлениями от этой самой имплантированной в череп антенны. Он отмечал, что на сегодняшний день это инородное тело чувствуется им как часть его собственного тела. Что прикосновения к этой антенне можно описать, как прикосновения к части черепа.

Думаю, что идея уже понятна. Требуется та самая нейронная модуляция, которая должна настроить мозг так, чтобы он воспринимал протез как конечность. Уверен, что подобный подход ни для кого не новость, и применительно к протезам кто-то наверняка уже располагает прототипами. Но здесь есть и второе дно. Если мозг получиться убедить в том, что протез — это не протез, то, в чем еще его можно убедить? Очень похоже на то, о чем говорил Питер Тиль в своем недавнем интервью. Мы писали о нем вот здесь.

Но довольно. Давайте опишем изобретение.

Осуществление изобретения

Человек с ограниченными возможностями из-за отсутствия конечности прибегает к использованию устройства в соответствии с настоящим изобретением. Он проходит процедуру примерки протеза. В этот момент система отслеживает сигналы в конечности и изменения в мозгу, чтобы зафиксировать, какие данные нужно погасить, а какие, напротив, стимулировать. После проведения процедуры измерения показателей пользователь надевает протез в соответствии с настоящим изобретением. Электронное устройство стимулирует сигналы к мозгу, для формирования ощущения того, что человек использует настоящую конечность, а не ее имитацию.

Формула изобретения

- Способ создания ощущения живой конечности, состоящий в том, что:

- фиксируются показания в мозгу, соответствующие живой конечности;

- фиксируются показания в мозгу, соответствующие протезу;

- стимулируются участки живой ткани для формирования показателей в мозгу, соответствующих живой конечности.

- Протез конечности в соответствии с п.1, содержащий корпус, опорно-соединительный узел, приемную гильзу и концевую часть;

- упомянутый опорно-соединительный узел выполнен в виде двухслойного мешка в форме стакана, содержащего по меньшей мере один впускной и один выпускной воздушные клапаны, а также перепонки между слоями, при этом внешний слой соединен с приемной гильзой, а внутренний выполнен в форме конечности;

- упомянутая приемная гильза выполнена с возможностью стимуляции живых тканей конечности посредством электрических сигналов.

Таким образом, мы получили очень общую концепцию, которая теоретически позволит формировать в мозгу нужные ощущения. Простор для внедрения подобной схемы в частные случаи просто гигантский. Этические нормы мы здесь выпустили, но с большим интересом ознакомимся с вашими доводами, чтобы понимать, где гипотетические создатели должны проявить максимум осторожности. Ждем вас в комментариях.

Смелых идей, отличных изобретений и успешных продуктов. Удачи!