Всем привет!

Как мы помним, даже в древние времена просто добыть секретную информацию было недостаточно ‒ ее необходимо своевременно передать. Если в эпоху доклассической криптографии опережающего употребления новых данных могло хватить для соответствующего аналитического решения, то с наступлением периода классической криптографии и усложнением внутренних и международных образований лицу, принимающему решения, уже требовались специальные корпусы специалистов, собирающих воедино мозаику данных от разветвленной шпионской сети.

С приходом периода, называемого современной криптографией, работа с объемами данных усложнилась еще существеннее.

Наверняка многие помнят замечательный шпионский детектив Грэма Грина «Наш человек в Гаване», где скромный продавец пылесосов неожиданно для себя получает существенные подъемные и становится резидентом английской разведки. Ничтоже сумняшеся главный герой начинает придумывать истории о вербовке несуществующих агентов и даже выдавать чертежи пылесосов за секретные установки неких врагов, чем озадачивает не только МИ-6, но и самих врагов, смахивающих на немцев (с тогдашними настроениями, догадываюсь, на роль литературных немцев вполне могли претендовать советские специалисты). В конец завравшись и став причиной смертей, Уормолд сознается в фальсификациях, чем ставит репутацию всей разведки в очень неудобное положение. В МИ-6 решают спустить все на тормозах, и продавца пылесосов увольняют с почетными званиями и золотым парашютом.

Кстати, мистер Грин собирал персоналии для своих книг не понаслышке, потому что в годы Второй мировой с английской разведкой не просто сотрудничал, но умудрился послужить под началом легендарного советского разведчика и члена Кембриджской пятерки Кима Филби.

История романа вполне могла бы стать реальностью (а может, даже и становилась), если бы современные разведки так же свободно отпускали поводки у своих ищеек. Меж тем технический прогресс XX века весьма способствовал тому, чтобы информация, которую резиденты или их агенты поставляют «наверх», была достаточно верифицированной для «верха». Полагаю, что в некоторых случаях справедливо будет сказать, что на стыке классической и современной эпох криптографии именно нужда разведки в подтверждении слов резидента обусловила развитие технологии. Ведь с увеличивающимися объемами секретных документов одних слов или фотографической памяти уже недостаточно.

И история фоторазведки как раз про это.

АЯКС и его друзья

В первом выпуске «Космического дайджеста» я упомянул, что Алексей Леонов был вооружен портативной камерой Ф-21, выданной ему под роспись с личного разрешения председателя КГБ. К сожалению, из-за раздувшегося скафандра Леонов не смог дотянуться до спусковой груши, крепившейся на груди, и мы не получили первый в истории человечества кадр корабля снаружи.

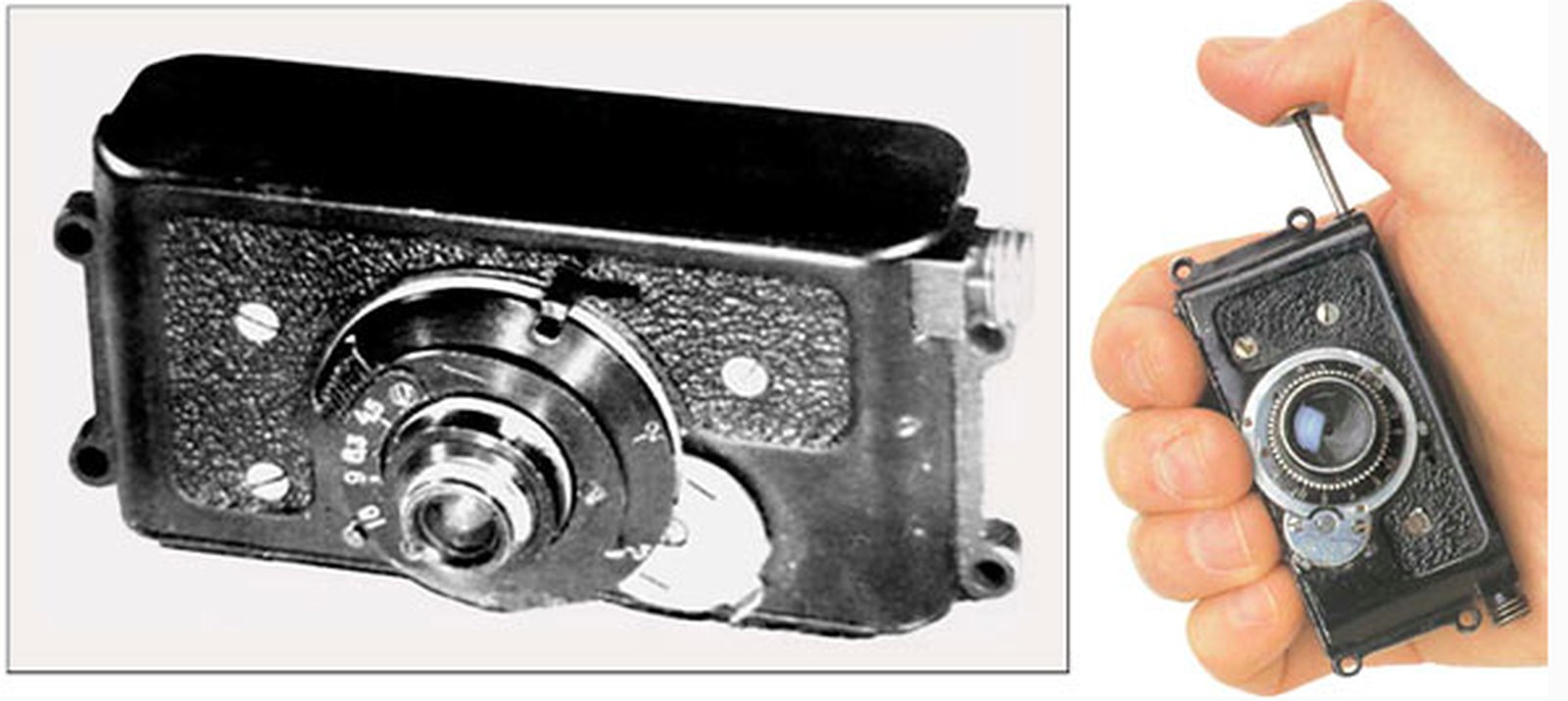

Однако камера эта нужна была Советскому Союзу для других целей, зачастую меняясь под задачи до неузнаваемости.

Появлением самой массовой секретной камеры мы обязаны Красногорскому механическому заводу, а если глубже, то успешной попытке импортозаместить дорогие и дефицитные немецкие устройства Robot и Minox или сходные по размерам аппараты от Kodak.

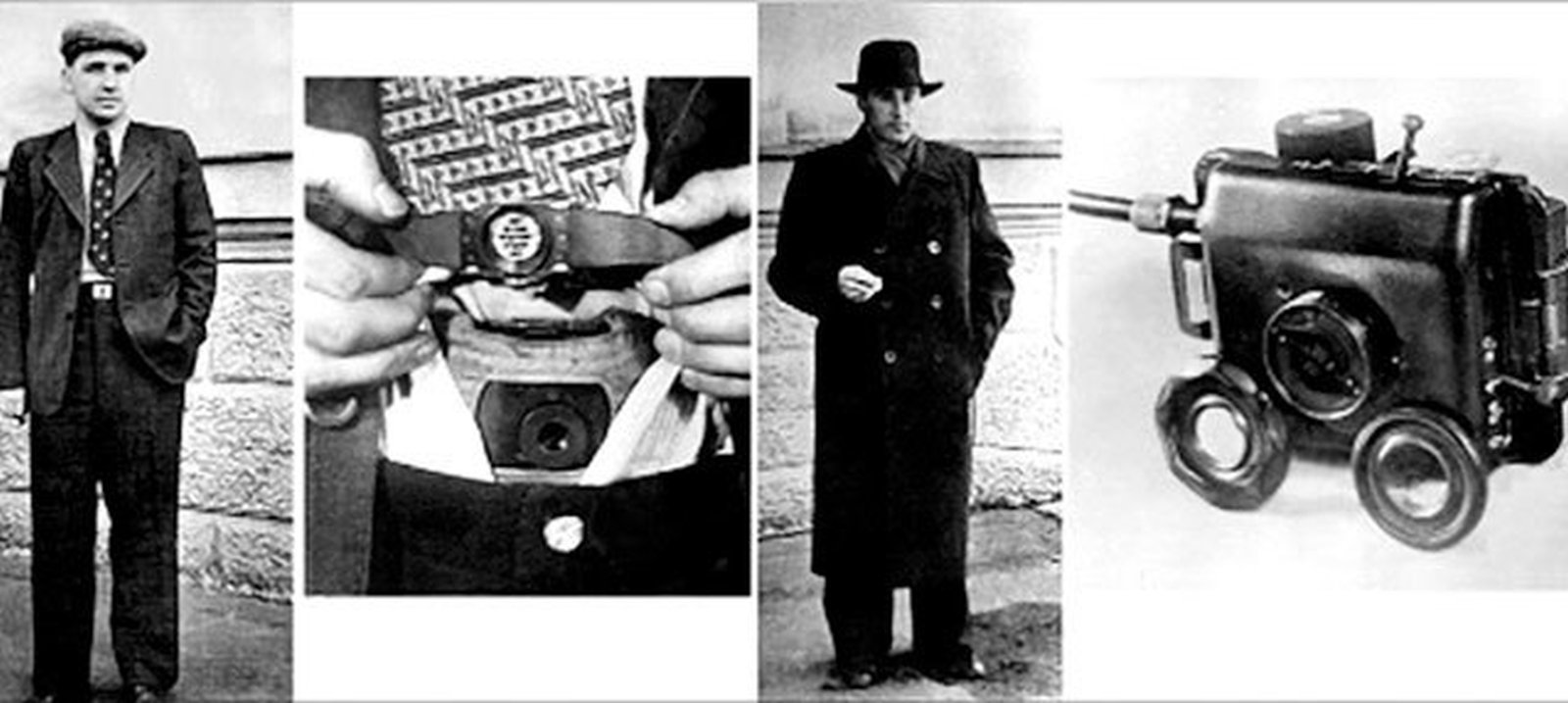

Вместе с этим характерное разнообразие внешнего вида обуславливало советскую стратегию разведки ‒ спрятать качественное устройство в одежде или на теле человека, а не сделать его максимально миниатюрным, но с меньшей разрешающей способностью.

Размер кадра составлял 18 x 24 мм, в то время как изображения снимались на пленку 21 мм. Такой финт ушами позволял делать качественные фотографии по сравнению с изображениями, сделанными на миниатюрные камеры тех времен с размером кадра 8 x 11 мм. Фактически АЯКС-12 был полукадровой камерой, позволяющей использовать доступные в то время фотопленки при минимальных навыках эксплуатации.

При этом учили сотрудников на совесть. Человек, случайно прислонившийся в конце улицы к газетному ларьку и изо всех сил не наблюдающий встречу связного и резидента в людном месте, на самом деле долго и тщательно выстраивал положение и экспозицию для того, чтобы его чемоданчик смог зафиксировать важное событие.

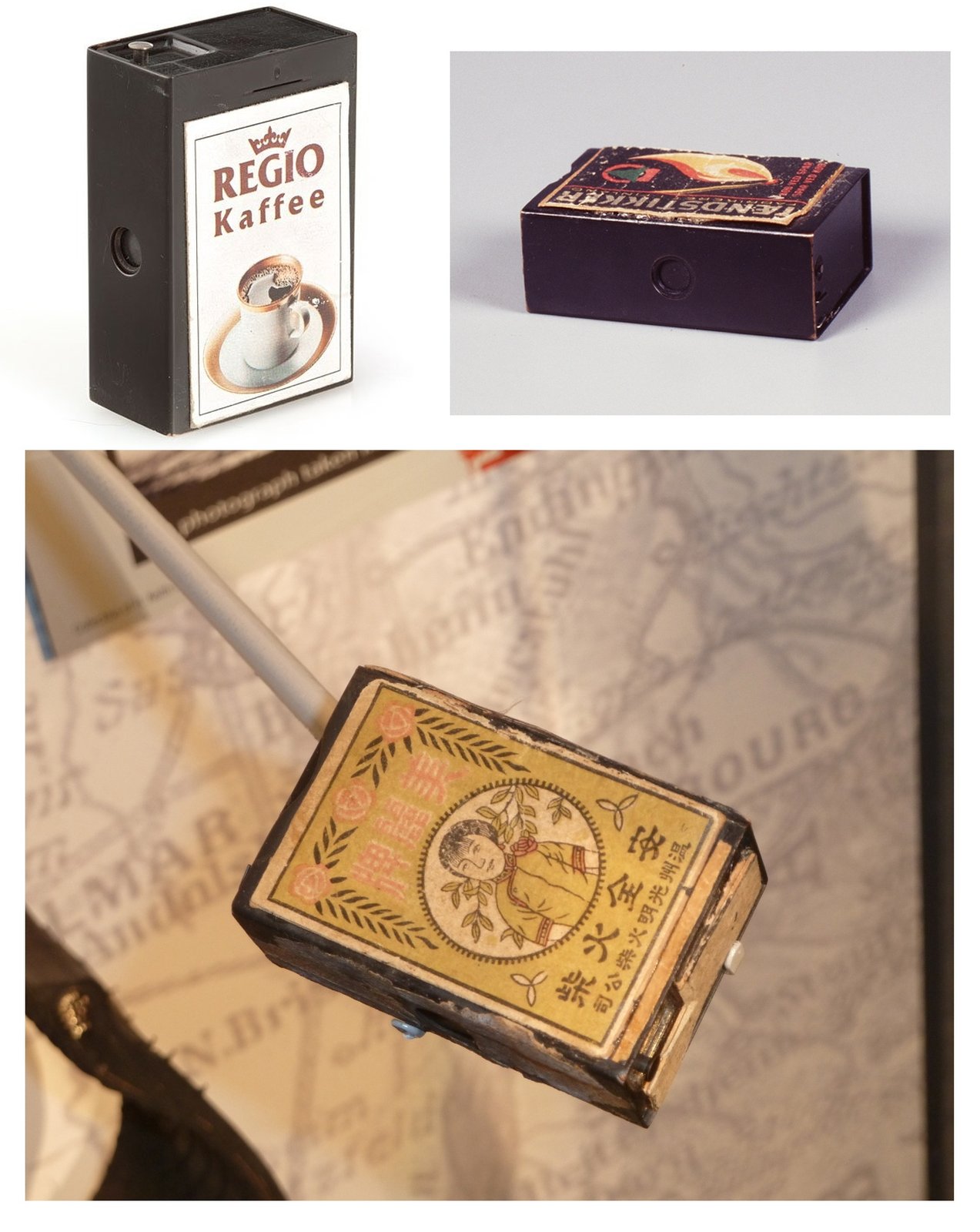

Прелесть решения Camera-X, или камеры Истмана, заключалась в том, что внешний вид доподлинно повторял вид привычных спичечных коробков. При работе в разных странах достаточно было просто наклеить на коробочку этикетку от спичечного коробка известного бренда, чтобы камера перестала привлекать хоть какое-то внимание. Но качество фотографий, конечно, оставляло желать лучшего.

Что характерно, Западный и Восточный блоки предлагали технологиям полярно разные концепции употребления, в общем-то, с прогнозируемым результатом.

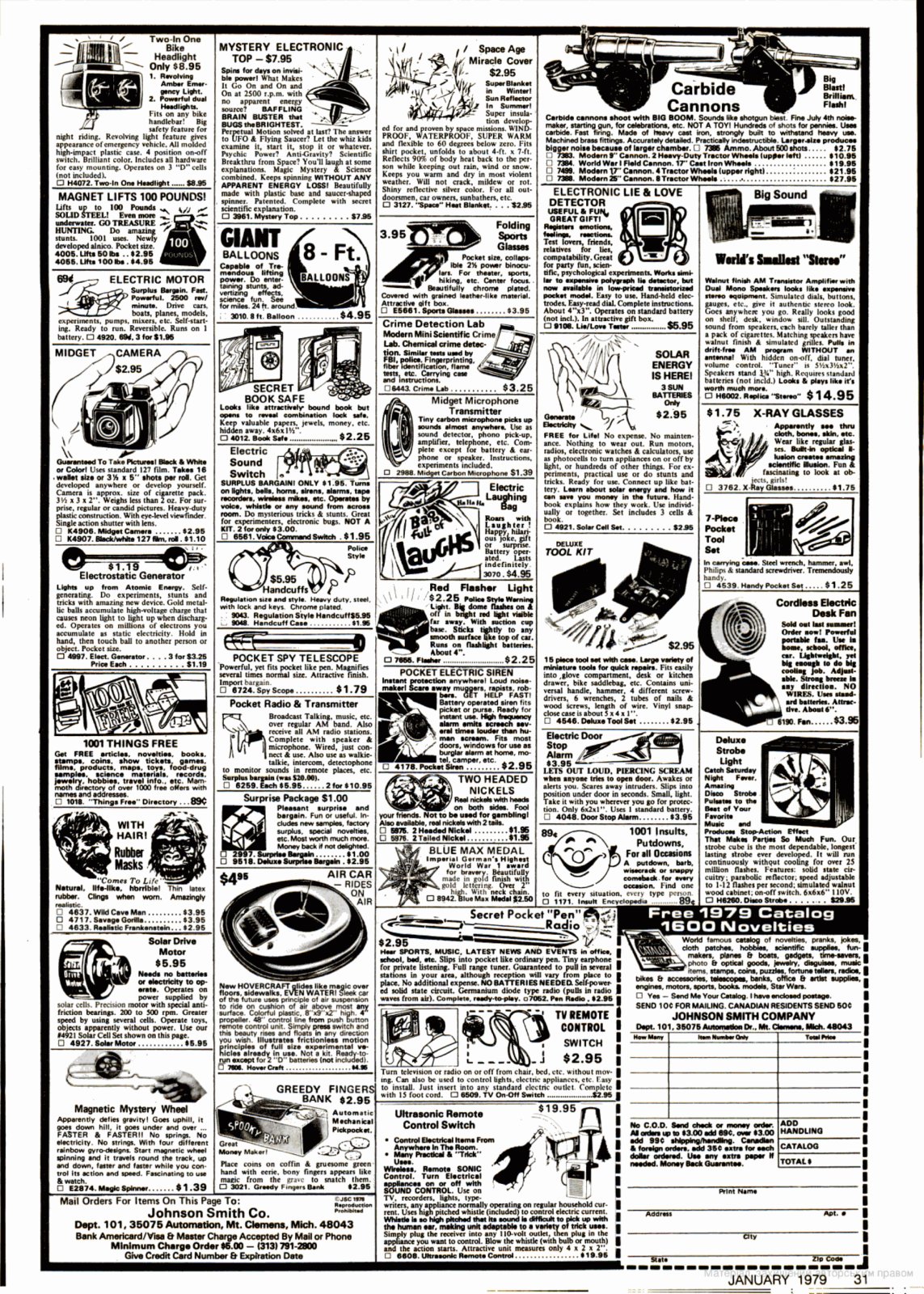

Самые передовые технологии в СССР немедленно засекречивались и использовались исключительно для оборонной промышленности. В то время как в США бум «маккартизма» и шпиономании нещадно эксплуатировался рынком, а Секретная служба размещала свои заказы у известных компаний, которые немедленно масштабировали изделие на широкий рынок.

Целые развороты газетных объявлений того времени пестрели рекламой самых разнообразных шпионских гаджетов. Среди множества непритязательных «игрушечных» изделий попадались и весьма полезные в задачах неусыпного соседского контроля.

Подобный капиталистический подход допускал в технологически емкую отрасль кучу дилетантов, но именно так, в конкурентной среде и возникали лидеры рынка.

У советской стороны тоже были аналогичные попытки, а популярность у туристов шпионской темы позволила и некоторым нашим производителям успешно экспортировать «красную угрозу» в виде миниатюрных фотоаппаратов «Киев-30» или «Киев-Вега». Но масштабной рыночной истерии, очевидно, не случилось.

Фотоаппараты вполне можно было уместить в пачку сигарет. По сравнению с предшественником «Киев-30» обзавелся регулятором расстояния от полуметра до бесконечности

Вспомнился кадр из замечательного советского фильма «Москва-Кассиопея», где один из подобных шпионских аппаратов безуспешно пытался использовать корреспондент иностранной газеты во время пресс-тура по звездолету «Заря», но был остановлен Исполняющим Особые Обязанности в исполнении Смоктуновского. В кадре был использован фотоаппарат «Киев-Вега».

Полагаю, что подобные ситуации были массовым бичом любого мало-мальски значимого мероприятия, и далеко не на каждом из них находились свои Смоктуновские.

Вообще, методология применения шпионских камер, чаще предполагала тайное проникновение в помещение с важной документацией и стремительное фотографирование оной. Само устройство резидент получал, например, посредством закладки мятой пачки сигарет с фотоаппаратом в известный сторонам тайник. Передача пленки осуществлялась схожим образом, например, в восковом шарике, замаскированном под комок земли, ‒ это позволяло сохранить пленку от механических повреждений и не допустить попадания воды.

Но ничто не мешало сотрудникам посольств или просто журналистам пользоваться подобными приемами для получения информации самого разного рода.

В качестве примера вспоминается история Жюльена Галеотти, который годами фотографировал нелицеприятные стороны жизни в Союзе и проводил на советских круизных лайнерах антисоветские выставки и манифестации. Я нашел довольно интересную подборку его фотографий с комментариями от сотрудников наружки КГБ СССР.

Собрав достаточную фактуру, гражданина Франции обвинили в шпионаже и выслали, а мы получили интересный фотоальбом и не менее интересную историю. Внезапно Жюльен оказался жуликом и шпионом, а фотографии сдавал в фотоателье своего папаши, бывшего французского шпиона.

Подобными действиями в нашей стране занимались и сотрудники посольств, и не сомневаюсь, что с нашей стороны проводились аналогичные изыскания в странах дорогих партнеров. Правда, что-то не припомню, чтобы наши туристы проводили во Франции или США политическую агитацию, в которой высмеивали советского солдата.

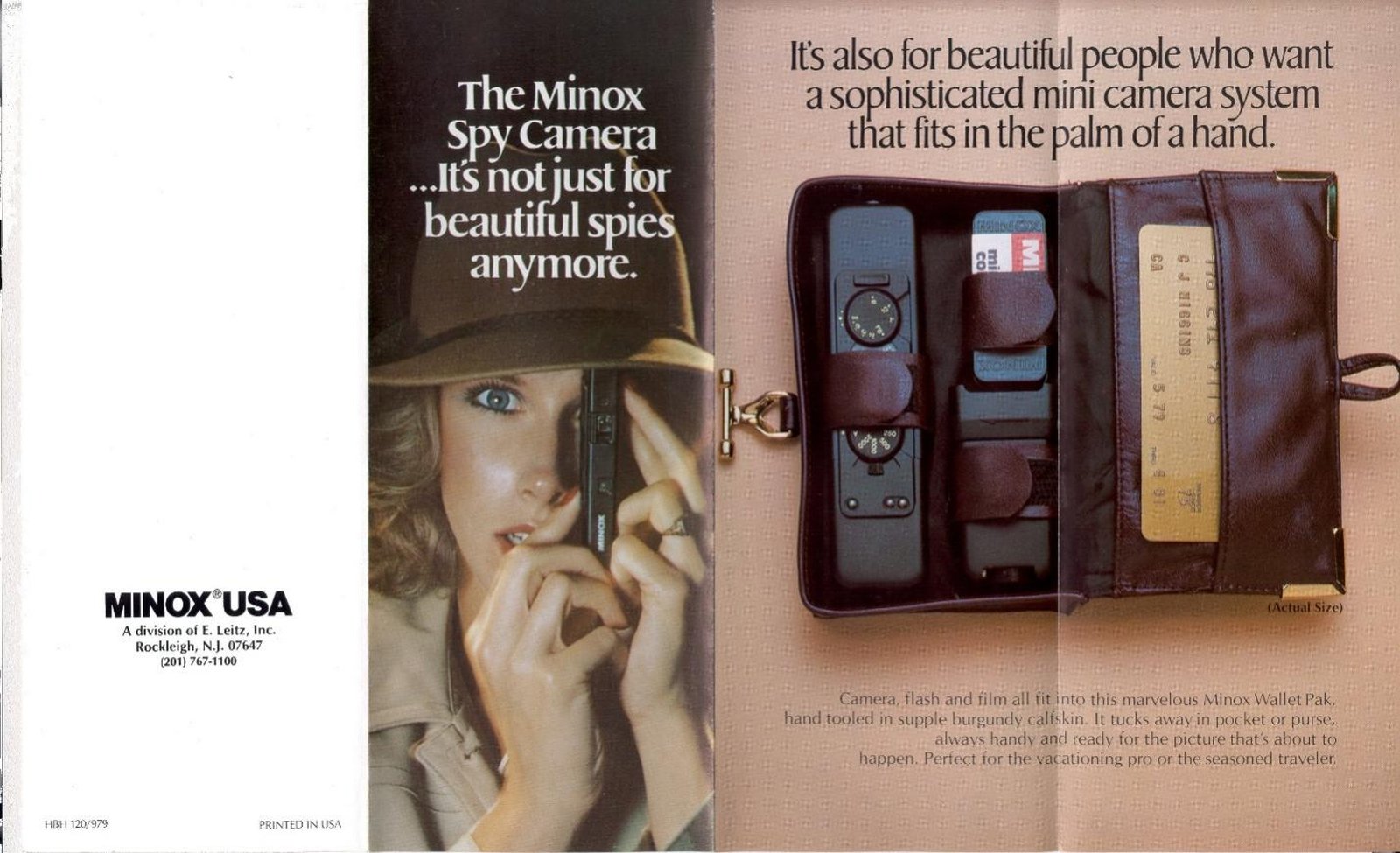

Среди прочих друзей АЯКСа на вооружении у многих спецслужб была и легендарно миниатюрная камера Minox, чья шпионская слава даже требовала от производителя делать специальную рекламу, правильно таргетирующую их устройство на рынке.

Сегодня эти камеры привлекают разве что внимание коллекционеров и таких повернутых на истории разведки людей, как я. Но меня вдохновляет, что в пропасти между технологическими уровнями Холодной войны и современными достижениями миниатюризации камера все еще остается опасным орудием в умелых руках, а мы сохраняем преемственность с разведкой прошлого.

Уверен, что прямо сейчас какой-нибудь ловкач, друг важного сенатора, развлекает хозяев званого ужина утонченным анекдотом, пока его жена мастерски водит по брошенным на столе документам портативным сканером. Да, немного кинематографично, но я тот еще шпионофил.

Не переживайте, документы попадут куда следует, поскольку стегоконтейнер в виде мема с котиками не дешифруется по определению!