Знаю, что Павла Дурова принято называть продуктом российских спецслужб. Даже у нас на сайте есть сторонник подобного мнения, уверявший, что Дурова, например, даже в университете никто не видел и всё это грамотно посаженная легенда. А все эти противостояния с Роскомнадзором — всего лишь разыгранная мистификация, чтобы убедить оппозиционеров и прочих неблагонадежных, что Telegram – лучший вариант для ведения их грязных дел, и таким образом держать всех под колпаком.

Могу предположить, что раньше самому Дурову подобные мифы нравились, ибо придавали ореол таинственности, привлекали внимание и вызывали пересуды.

Сейчас же, когда предприниматель активно выходит в публичное пространство, рассказывая Такеру Карлсону, как российские и американские спецслужбы стучатся к нему в дверь, подобная конспирология, вероятно, его скорее раздражает.

Несколько дней назад Telegram выпустил фундаментальное обновление, которое не только потенциально может изменить расстановку сил на рынке мессенджеров, но и, вероятно, приведет к новым блокировкам продукта Дурова в России.

1 августа на многих сайтах (за исключением нашего, потому что мы на подобные мелочи не размениваемся) вышла новость о том, что теперь в Telegram появились встроенные мини-приложения и собственный браузер.

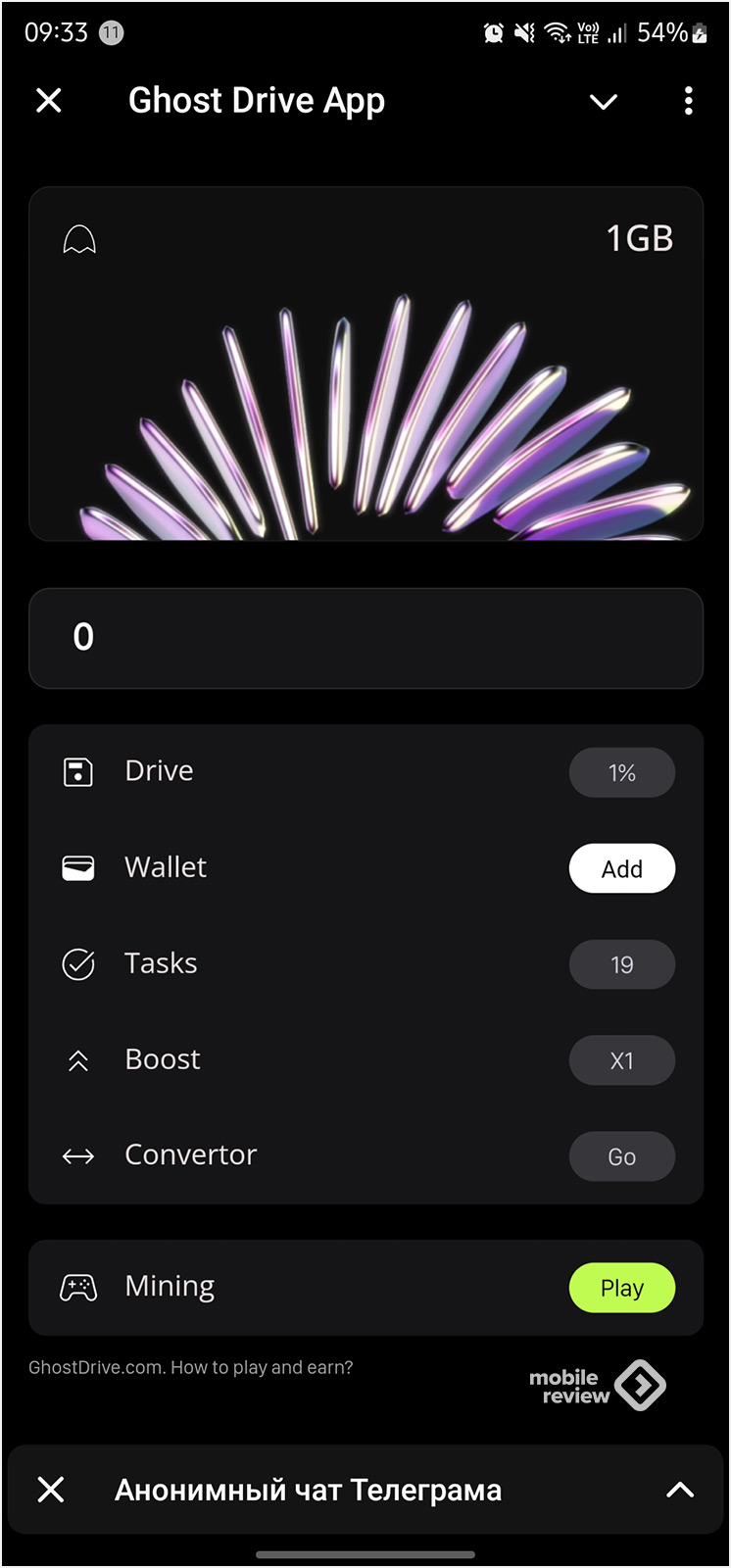

С приложениями более-менее всё понятно. Народ уже давно активно тапает «хомяка». Впрочем, есть и более интересные приложения. Например, Ghost Drive App предлагает «натапать» себе облачное хранилище. Пока приложений мало, они однообразны, но очевидно, что со временем их будет гораздо больше. Для примера можно посмотреть, сколько всего разного есть в мини-приложениях «ВКонтакте». В Telegram может быть так же, только ещё и на глобальную аудиторию.

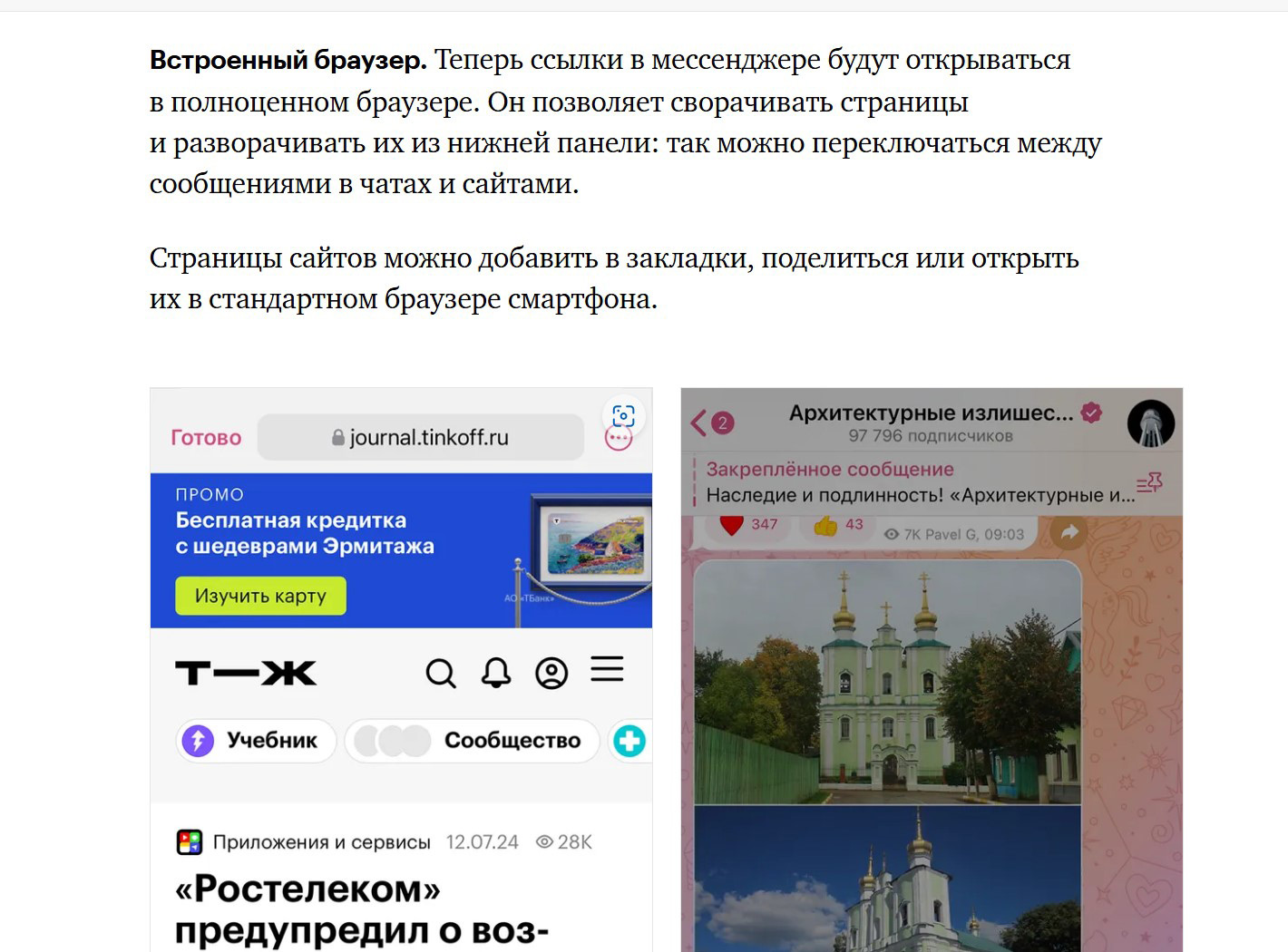

А вот с браузером интереснее. Некоторые сайты подали встроенный браузер как способ открывать ссылки в постах. Так, на «Т-Ж» порадовались, что теперь можно свернуть вкладку с сайтом и потом снова её открыть.

В iguides подошли чуть вдумчивее и мгновенно поняли, что встроенный браузер стоит сразу же отключить, потому что он может стать источником бед и хлопот. В качестве 3 главных причин iguides обозначили следующее:

- Рассадник для мошенников. Iguides абсолютно справедливо отмечает, что во встроенном браузере Telegram нет встроенных систем антифишинга, поэтому наивному пользователю можно подсунуть ссылку «сбербюнк», а он перейдет и не заметит, что это не зеленый дружелюбный банк, а бандитское логово для отъёма честно заработанных денежек.

- Вторую и третью причины можно объединить в одну. Если коротко, то встроенный браузер не такой продвинутый и удобный, как привычный Google Chrome (или любой другой «хромиум»). Ведь тут нет ни встроенного блокировщика рекламы, ни расширений. А ещё он не запоминает выбранные настройки для сайтов. Так что каждый раз придется отказываться от геолокации, использования микрофона и прочего.

А ещё тут многие сайты не оптимизированы под движок браузера Telegram, вследствие чего могут криво открываться.

Как итог iguides предлагают отключить встроенный браузер. И это, к слову, классная идея, мы вам тоже порекомендуем так сделать. На Android-смартфонах эта настройка находится в разделе «Настройки» — «Настройки чатов». А на iOS в «Настройки» — «Данные и память».

После отключения все ссылки на привычный нам Интернет будут открываться в вашем браузере по умолчанию. Это просто, удобно (ведь в вашем браузере уже работают все куки и пароли) и безопасно.

Однако встроенный в Telegram браузер не отключится полностью. Он автоматически будет открывать сайты, которые расположены на сети TON.

И это, пожалуй, и есть главный апдейт Telegram, который приведет к блокировкам. Павел Дуров запустил собственный децентрализированный Web 3.0 интернет.

Для Дурова децентрализованная сеть станет и хорошим источником прибыли. Во-первых, он как один из крупных игроков будет получать вознаграждение за обеспечение работы сети. Во-вторых, прямо сейчас Telegram занимается продажей доменных имён.

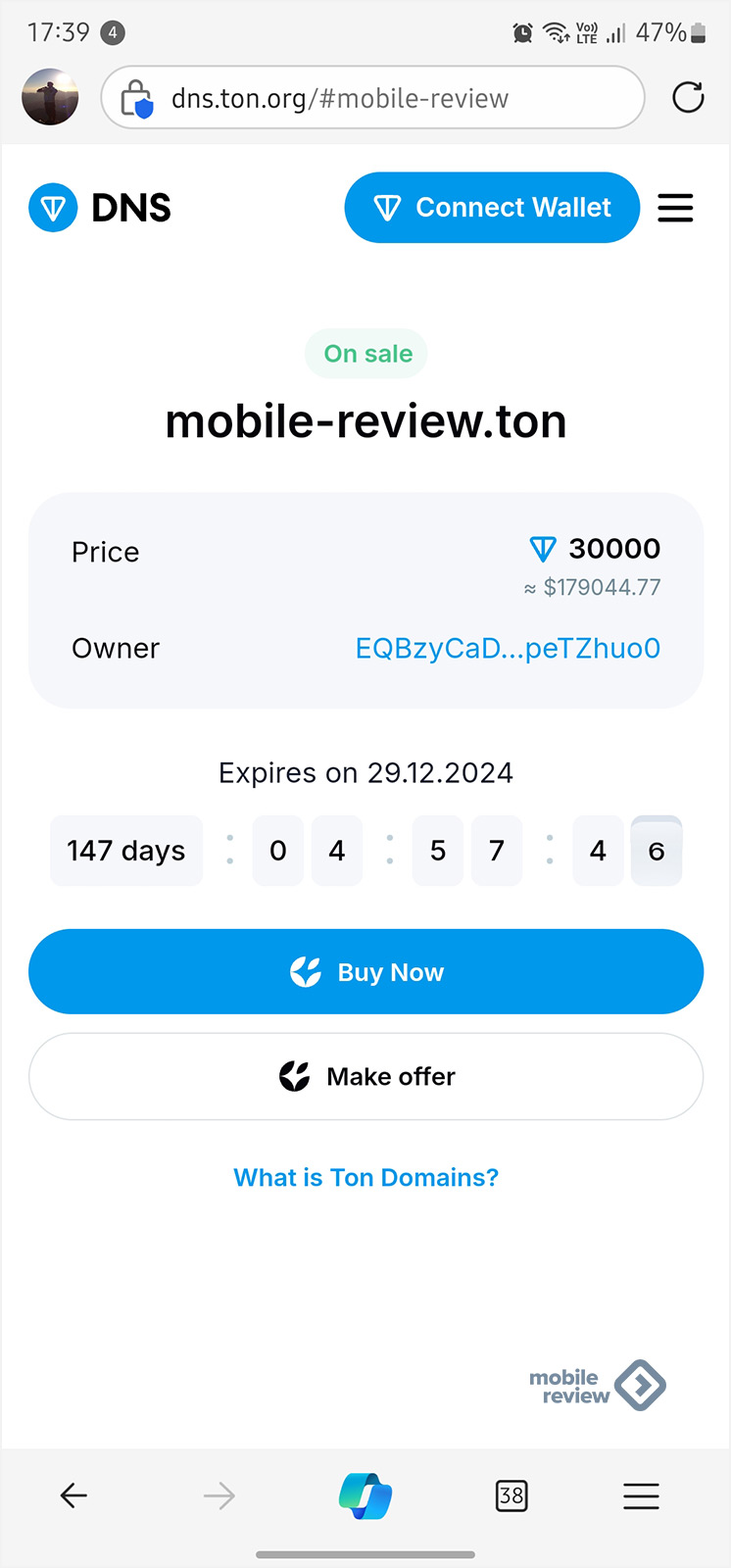

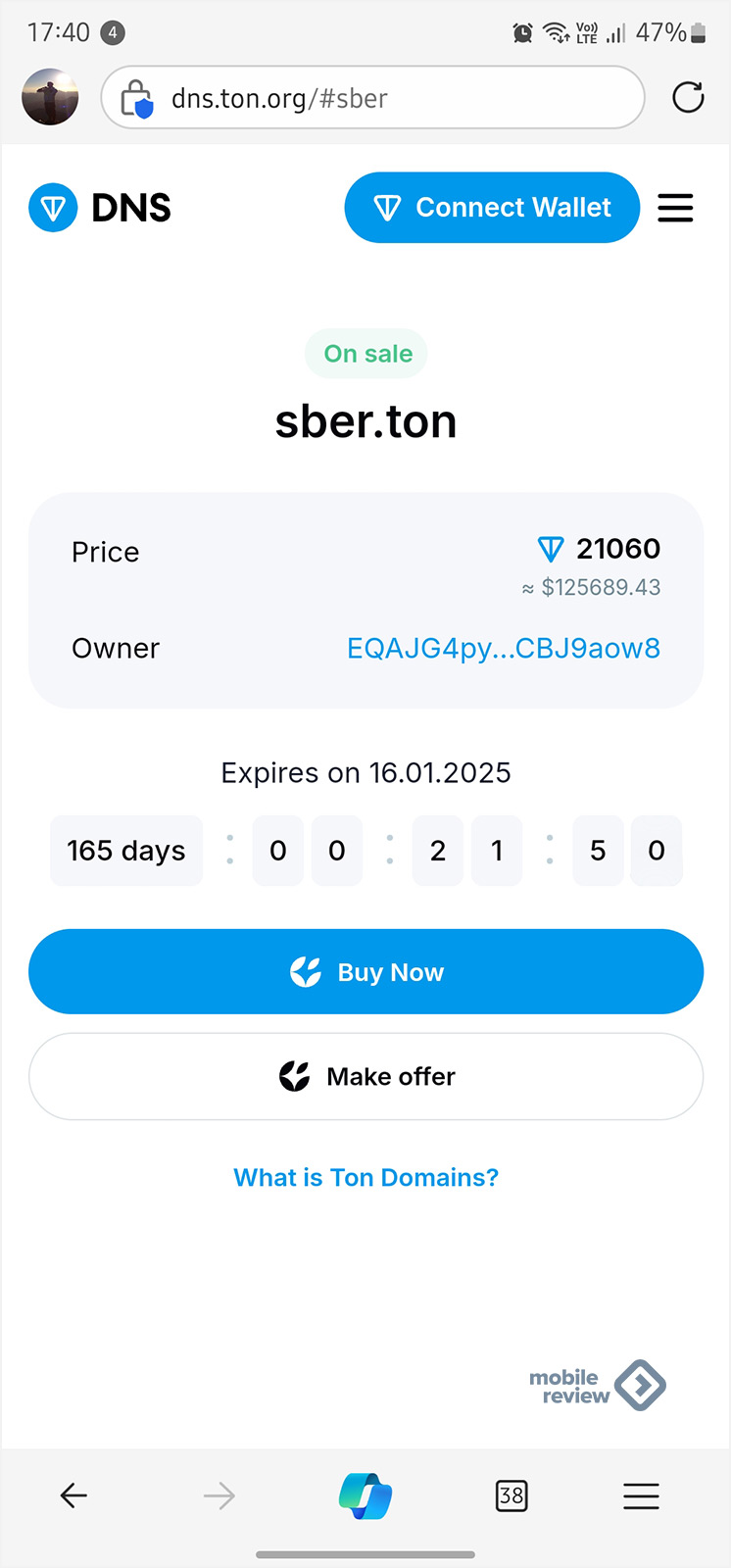

Например, сочнейший домен mobile-review.ton оценивается в 179 тысяч долларов, а sber.ton — всего в 125 тысяч долларов. Причем обратите внимание, что покупка осуществляется не моментально, а путем выставления домена на аукцион. Таким образом, исходная цена может подрасти.

Краткий ликбез для самых любознательных

Предположу, что большинство слабо представляет себе, что такое Web 3.0. Так что давайте кратко пробежимся по истории процесса.

Web 1.0 – это статичные HTML-сайты из 90-х и начала «нулевых». По сути, это просто странички с текстом и картинками. Главная черта Web 1.0 в том, что пользователи были и создателями, и потребителями контента, и создателями места, где этот контент находится (покупали домены, строили на narod.ru, подключали собственные серверы и т.д.)

Web 2.0 – это большая часть современного Интернета. И если Web 1.0 – это было скорее сообщество энтузиастов технологий, то Web 2.0 – это корпорации, которые создали социальные сети и масштабные платформы.

Лозунгом Web 2.0 стала фраза «Данные – это новая нефть». Ключевая характеристика Web 2.0 заключается в том, что у пользователя нет контроля над собственными данными. «Корпорации» и дата-брокеры знают про пользователя все. Типичный пример. Зашел я тут по работе почитать про один автомобильный китайский бренд. Спустя ровно 10 минут, как я закрыл сайт, мне на телефон прилетает звонок, и девушка, называя меня по имени-отчеству, начинает рассказывать, как я могу выгодно приобрести ту модель, которую я только что изучал на сайте.

Другой минус Web 2.0 заключается в том, что Интернет, по сути, поделен между платформами – «ВКонтакте», «Одноклассники», западные террористические организации. Эти платформы меняют политику и условия в одностороннем порядке. И простым пользователям даётся базовый выбор: или соглашайся, или уходи.

Web 2.0 также любим и правительствами по всему миру, потому что его легко контролировать. Если какая-то платформа плохо себя ведёт, то её можно просто заблокировать.

Web 3.0 должен стать ответом на все беды Web 2.0. Популяризатор Web 3.0 Паки МакКорник описывает Web 3.0 как «Интернет, принадлежащий разработчикам и пользователям, организованный с помощью токенов», включающий децентрализованные социальные сети, видеоигры, играя в которые, можно зарабатывать токены, и nft-платформы, где покупают «цифровую культуру».

Главный плюс Web 3.0 в том, что это децентрализированный интернет, то есть информация хранится не на каком-то одном сервере, а в глобальной блокчейн-сети, состоящей из многочисленных узлов.

Может ли государство заблокировать сайты на Web 3.0

Редко когда правительства разных стран бывают столь солидарны. От США до Японии и от Китая до России можно прочитать мнения, что Web 3.0 — это опасная вещь. Хотя Россию я включил сюда огульно. Мне не удалось найти высказывания наших чиновников по данному вопросу.

Формально государства не могут напрямую контролировать то, что происходит в Web 3.0 сети. К слову, ровно так же это не могут контролировать и сами создатели подобной сети. Ибо так, к сожалению, устроена свобода.

Однако государство может контролировать точки входа и выхода из Web 3.0 сети. Причем если вам в голову пришли какие-то шлюзы и порталы, то зря. Хотя не без этого, в первую очередь тут речь о том, что к создателю такой сети придут с вопросами и требованиями. С подобным познакомились многие владельцы криптобирж.

Или в США вот была/есть Web 3.0 сеть под названием TornadoCash. Правительство США сеть запретило, двух её создателей-разработчиков в тюрьму посадило за отмывание денег, а использование сети сделало незаконным. То есть тех простых пользователей, кто установит себе на телефон приложение, тоже могут обвинить в отмывании денежных средств и судить. Как это реализуется на практике – большой вопрос. Подобных дел мне обнаружить не удалось. Но можно предположить, что где-то в аэропорту могут проверить телефон, и если запрещенное приложение будет обнаружено, то жди беды.

Может ли государство победить децентрализованную сеть?

Вопрос сложный. Тут, конечно, смотря какое государство. Например, если взять государство китайское, то да. Например, правительство запретило всё, что связано с криптовалютами. Однако в целом государство активно следит за технологиями Web 3.0, а опубликованный в конце года 2023 года партийный «гайд» намечает стратегические инициативы по переводу всего китайского интернета на Web 3.0. И тут логика вполне понятна. Интернет 2.0 контролируется Америкой, а это по китайским понятиям плохо.

Соответственно, могу предположить, что Китай хочет создать какую-то особенную сеть на основе Web 3.0, в которой будет крупнейшим игроком, контролирующим часть узлов, которая требуется для доминирования. Таким образом, из децентрализованной сеть станет коммунистически-централизованной.

Если же говорить про Telegram и Россию, то первый вопрос в том, а будут ли вообще попытки контроля.

Давайте поразмыслим. Итак, сейчас любой может создать на базе TON-сети свой сайт. Дуров обещает, что это не сложнее, чем создавать сайт в обычном Интернете. И этот сайт не может быть запрещен или цензурирован. Соответственно, все запрещенные ныне сайты могут открыть свои представительства в TON-сети. Учитывая, что Telegram уже один из популярнейших мессенджеров в России, аудитория к ним придет.

Однако очевидно, что, помимо России, есть ещё множество государств (да вообще все страны мира), которые отнесутся к Web 3.0 с неодобрением. Кому понравится, что существует какой-то мессенджер, в котором есть вся информация и никто ничего не контролирует?!

Так что, вероятно, если концепция TON-сети взлетит, то Telegram станет гонимым мессенджером и Павел Дуров будет вынужден сдать назад.

Однако важно отметить, что формально мессенджер Telegram и TON-сеть – это две разные сущности. И если Telegram – это компания, базирующаяся в Дубае, то TON – это комьюнити, основанное в 2023 году в Швейцарии, к которому Павел Дуров не имеет никакого отношения. Не нравится что-то? Идите там в Швейцарию и разбирайтесь. Заодно банковскую систему их приструните.

Также хочется обратить внимание на то, что у истории, несомненно, есть логика. В последние несколько лет по всему миру крепла цензура, а «активное общество» требовало от платформ заниматься не только модерацией, но и проталкиванием определенных мнений. Ответом на подобное давление становится переход на Web 3.0.

И вполне вероятно, что по прошествии времени «цензоры» будут вздыхать по славным былым временам, когда можно было просто добавить сайт в чёрный список и расслабиться. Вывод рисуется довольно простой: не надо чересчур давить, решать за людей, что и где им смотреть, и заниматься морализаторством, а то хуже будет.