Игровой ноутбук или полноценный стационарный ПК — вот он, один из тех вопросов, которые мучают геймеров, стримеров, студентов, фрилансеров и просто всех, кто хочет «погонять» в любимые игры с комфортом.

Казалось бы, выбирай то, что мощнее, и не парься. Но на деле все не так просто. У каждого варианта есть свои плюсы, минусы, нюансы и подводные камни. Мне кажется, этот выбор вообще не только про железо — он про образ жизни, про привычки, про то, как и где вы чаще всего играете.

Вы студент и часто переезжаете с места на место? Тогда, возможно, ноутбук — ваш выбор. Вы хотите собрать мощную «машинку» с RTX, заканчивающимися на 90, водяным охлаждением и светящимися вентиляторами, чтобы играть в 4К? Тогда, скорее всего, ваш путь — стационарный ПК. А может, вы вообще просто хотите после работы сесть в кресло и на пару часиков погрузиться в Baldur’s Gate 3 с последним 8-м патчем или Cyberpunk — без фанатизма, но с удовольствием.

Я думаю, универсального ответа нет. Это как с выбором машины: кому-то важно, чтобы было быстро и громко, а кто-то хочет просто доехать до дачи без приключений. Именно поэтому мы решили разобраться, в чем разница между игровым ноутбуком и игровым ПК и что вы получаете, выбрав один из этих вариантов.

Технические нюансы процессоров игровых ноутбуков и настольных ПК

Процессоры в игровых ноутбуках и десктопных ПК — это, кажется, одно и то же, особенно если смотреть на названия. Ну вот, например: Intel Core i7-14700HX в ноуте и Core i7-14700K в обычном системнике. Разница всего в паре букв — ну какая уж там может быть пропасть? А на деле — огромная. Причем не только в цифрах, но и в поведении процессора в реальных играх и задачах. И именно это во многом определяет, насколько мощным получится ваш игровой девайс.

Первое, что бросается в глаза, — это тепловой пакет, или TDP. У мобильных процессоров он всегда меньше. Обычно это 15–55 ватт, иногда до 80 ватт в топах. Зачем так? Чтобы не сварить сам ноутбук изнутри. Все ведь компактное, охлаждение слабее, вентиляция ограничена.

В десктопах же никаких церемоний: 65, 125 ватт — да хоть 200, лишь бы «башня» справилась. А если поставил водянку — вообще можно не переживать. В итоге ноутбучный процессор не может долго работать на максимальных частотах. Сильно нагрузил — начинается троттлинг, то есть чип сбрасывает частоты, чтобы не перегреться. А с ним сбрасывается и производительность.

Что касается частот — на бумаге все выглядит красиво. Часто мобильный и десктопный чип пишут с одинаковыми базовыми или турбо-частотами. Но по факту в ноутбуке процессор не может держать высокую частоту долго. Под нагрузкой — и особенно в играх — он быстро начинает «уставать», снижает частоту и работает нестабильно. В то время как настольный вариант спокойно тащит на пике без всяких компромиссов и делает это стабильно, хоть весь вечер подряд.

Дальше — про кэш. Это не то, о чем думаешь каждый день, но он реально важен. У мобильных процессоров кэша обычно меньше (в частности, это касается тонких и энергоэффективных ноутбуков). Вместо, скажем, 32 или 36 МБ в десктопной версии в ноуте может быть только 8. А кэш — это быстрая память, которая помогает процессору не тормозить в тяжелых задачах. Чем его больше, тем шустрее идут вычисления.

Еще один нюанс — питание. Ну да, ноутбук работает от батареи. Удобно? Конечно. Но стоит выдернуть зарядку — и ты как будто пересел с гоночной машины на велосипед. Частоты сразу падают, производительность проседает, играть становится либо некомфортно, либо вообще невозможно. Даже мощный чип в ноуте на батарее превращается в средненький офисный. Десктопу такие проблемы вообще не знакомы. Включил в розетку — и он готов к бою в любую секунду на 100% своих возможностей.

Есть еще одна интересная особенность — встроенная графика. У многих мобильных процессоров она есть — чтобы экономить заряд, когда не играешь. Это полезно для серфинга, видео, работы. Но встроенное видео — это компромисс. У десктопных чипов, особенно у AMD, встроенной графики часто вообще нет, потому что все рассчитано на мощную внешнюю видеокарту. Это тоже влияет на компоновку и охлаждение.

И напоследок — про апгрейд. Здесь десктоп снова выигрывает без шансов. Процессор в стационарном ПК — это модуль. Снял кулер, вытащил «проц» и поставил новый. Поколение сменилось — купил материнку поновее, и в путь. В ноутбуке же процессор почти всегда припаян к плате. Его нельзя заменить так же легко, как на ПК. То есть с тем, что вы купили, вы останетесь до самого конца, и никакого апгрейда по CPU вам не светит. И это надо учитывать заранее.

Если коротко — мобильные и десктопные процессоры на первый взгляд могут быть похожими, но под капотом это два разных мира. Первый создан для мобильности, легкости и компромиссов. Второй — для максимальной производительности, стабильности и свободы апгрейда. Выбирать надо не по названию, а по тому, как и где вы собираетесь играть.

Технические нюансы дискретной графики в игровых ноутбуках против ПК

Многие смотрят на характеристики и думают: «О, в этом ноутбуке RTX 5090 — ну мощь, огонь, топовая карта». Но на деле все не так просто. У ноутбучных и настольных видеокарт часто одни и те же названия, а вот начинка и поведение в играх совсем разные. И если вы хотите понять, на что действительно способен ваш ноут с RTX-кой, стоит копнуть чуть глубже.

Первое и самое важное — энергопитание. Десктопные видеокарты не стесняются потреблять много электричества. RTX 5070, например, обычно ест около 200–220 Вт, а RTX 5090 — под 600 Вт. Это дает им простор для высоких частот, большого буста и уверенного fps. В ноутбуке такие аппетиты невозможны: там все завязано на компактность, батарею и тепло. Поэтому мобильные карты работают на 80–115 ваттах, иногда чуть выше — и логично выдают меньше производительности. Просто не из чего выжать больше.

Вторая тема — количество ядер и частоты. Даже если у ноутбука стоит RTX 4070, это может быть совсем другой чип, более урезанный, с меньшим числом CUDA-ядер и пониженной частотой. Где-то шина памяти сужена, где-то используется обычная GDDR6 вместо GDDR6X.

Дальше — реальная производительность. Тут, как говорится, цифры не врут. RTX 5090 в ноутбуке, несмотря на громкое имя, в реальности ближе по мощности к настольной RTX 4070 Ti Super. Разница в fps может составлять до 10% в Full HD, а если игра тяжелая, с трассировкой лучей и максимальными настройками, доходит до 60% и больше, особенно в 2K и 4K.

Короче говоря, одна и та же цифра в названии — это далеко не гарантия одинаковой производительности.

Технические нюансы ОЗУ в игровых ноутбуках по сравнению с настольными ПК

На первый взгляд кажется: ну оперативка и оперативка — везде сейчас стоит DDR4 или DDR5, объем один и тот же, частоты примерно тоже. Какая уж там разница между ноутбуком и ПК? А вот и нет. Разница есть.

Начнем с самого базового — типа памяти. Сейчас стандартом стала DDR5, особенно в новых игровых системах. Она быстрее, умнее расходует энергию и умеет работать с большими объемами. Но не все так идеально: и в ПК, и в ноутбуках все еще встречается DDR4. И если вы берете что-то из средней или бюджетной линейки, велика вероятность, что внутри будет именно DDR4. Неплохо, но уже стареет. Прирост от DDR5 в играх может быть 5–10%, а если система топовая — то и до 30%. Особенно это чувствуется в динамичных сценах и в многозадачности.

Теперь про объем. В 2025 году золотой стандарт для геймеров — 32 ГБ. Это тот минимум, с которым вы спокойно играете во все, что выходит. Больше 32 — это уже больше для энтузиастов или специфичных задач типа 3D или научных вычислений. А вот 8 ГБ — это уже прошлый век. Да, работает, но удовольствие от игр вы вряд ли получите.

Но не все так просто — объем сам по себе еще не решает. Важно, как именно эта память работает. Вот тут вступает в игру так называемая «канальность».

Двухканальный режим (когда у вас два одинаковых модуля вместо одного) реально ускоряет работу памяти. Разница в производительности в играх может доходить до 10–20%. И тут ПК выигрывает почти всегда: там минимум два слота, и производители сразу ставят память парами. А вот в ноутбуках часто бывает один модуль на 16 ГБ — вроде и объем норм, но работает медленнее. Чтобы включить двухканальный режим, надо самому докупить второй модуль. Причем — совместимый. А если слот всего один, то, увы, никак.

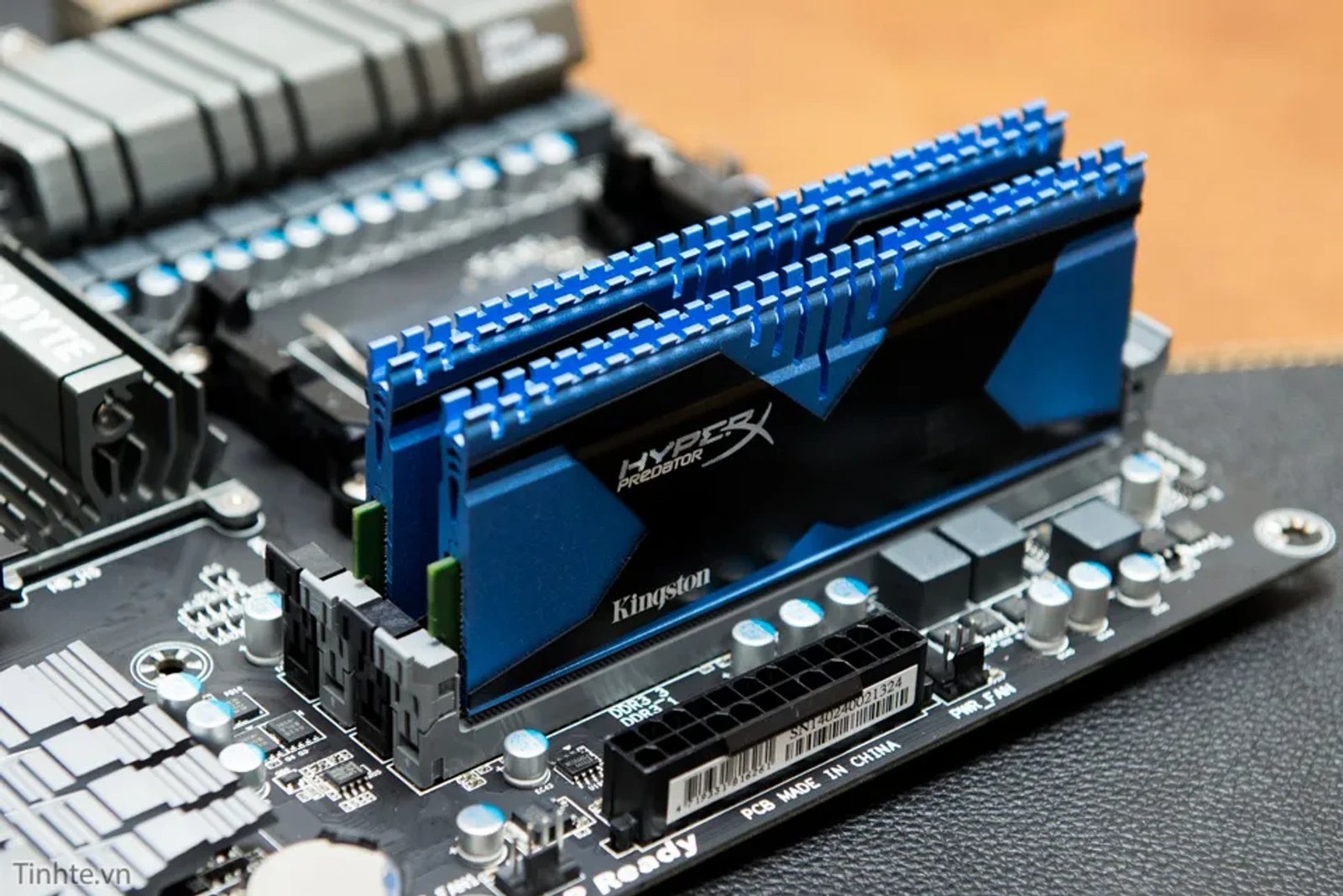

Дальше — частоты. У ноутбучной DDR5 в среднем 4800–5200 МГц. У десктопной — от 5600 и выше. Вроде бы не огромная разница, но тут вступают в дело тайминги и напряжения. В ноутбуках все сделано так, чтобы не перегреться и не сожрать батарею за 10 минут. Поэтому тайминги мягкие, разгон невозможен или ограничен, да и профили вроде XMP (у Intel) или EXPO (у AMD) работают далеко не всегда. А вот в ПК — пожалуйста: хочешь — гони, хочешь — ставь кастомные настройки, хочешь — ставь агрессивную память с красивыми радиаторами и подсветкой. Тут вам и простор, и кайф для энтузиастов.

Поговорим про апгрейд. В ПК все просто: хочется больше памяти — открыл крышку, воткнул еще модуль, и поехали. В ноутбуке иногда слотов два, и можно спокойно добавить вторую планку. Иногда — только один. А бывает и так, что память вообще распаяна на плате (в каком-нибудь условном ROG Zephyrus G16).

В общем, память в ноутбуках — это компромисс между компактностью, экономией энергии и ценой. Она может быть вполне быстрой и современной, особенно в дорогих моделях. Но по гибкости, апгрейду и настройке под себя ноутбук явно проигрывает ПК. В десктопе больше частота, ниже задержки, и всегда можно поставить что-то еще круче.

Заключение

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Игровой ноутбук — это про мобильность, удобство, компактность и принцип «взял и поехал». Вы получаете все в одном флаконе: экран, клавиатуру, звук, батарею. Подключили, включили, играете. Отличный вариант для тех, кто часто перемещается, живет в общежитии, снимает жилье или просто не хочет заморачиваться с проводами и сборкой.

Но за удобство, как обычно, приходится платить. Буквально потому, что при одинаковом наименовании «железа» ноутбук почти всегда уступает по мощности десктопу. А еще — греется сильнее, хуже апгрейдится и, как правило, меньше живет под серьезной нагрузкой.

Игровой ПК — это про мощь, свободу апгрейда, стабильность и бескомпромиссную производительность. За те же деньги вы получаете больше FPS, меньше шума, лучшее охлаждение и возможность самому собрать систему под себя. Но и тут есть нюансы: его никуда не унесешь, места он занимает больше, и без монитора, клавиатуры и прочего обвеса не поиграть.

Поэтому выбирать нужно не «что лучше», а «что лучше именно вам». Если важна мобильность — ноут. Если нужна максимальная мощность и свобода — стационарник. Каждый вариант хорош в своем контексте. Главное — понимать, зачем вы это покупаете и какие задачи реально будете решать.

А вы сами за какую сторону — за легкий и мобильный ноутбук или за монструозный, но мощный ПК?