Всем привет.

Сегодня поговорим о том, как мы медленно, но верно деградируем. Но пока в формате короткой строки хочется затронуть ещё пару тем.

Table of Contents

Каршеринг «Делимобиль» в Ярославле

Приехал в командировку в Ярославль. Впервые добрался не на поезде или автомобиле, а на самолете. Местный аэропорт представляет собой шатер. А так как рейсов мало, атмосфера в аэропорту очень домашняя. По прилете нас быстренько выпроводили из … наверное, это можно назвать терминалом, при этом подгонявшая сотрудница говорила, что сейчас закроет помещение и, мол, кто останется запертым, тот сам виноват. Пока ждал такси, зашел в здание, откуда осуществляется вылет. Там была схожая картина. Представитель аэропорта на весь небольшой зал громко говорила, что все, самолет улетает, пилот устал ждать.

Так совпало, что в день приезда в Ярославле запустился каршеринг «Делимобиль», так что на парковке стояло несколько чистеньких китайских автомобилей. К сожалению, запуск произошел вечером, так что взять в аренду машину было нельзя. Местный таксист, заметив, что я фотографирую каршеринг, радостно сказал, что еще не работает, и предложил за 1.5 тысячи отвезти в город (40 минут по трассе). На этом таксисте, к слову, никто так и не уехал. Все узнавали цену и отходили ждать автобус. А я пошел смотреть местную парковку, на которой можно за 300 рублей в сутки оставить автомобиль. На днях один наш автор уверенно написал, что в России отношение к китайским автомобилям из пренебрежительно-негативного превратилось в «можно сказать, восторженное». Подтверждения этим словам я не нашел, поэтому вычеркнул этот пассаж. И тут, наверное, стоит всем напомнить, что Русь не ограничивается Москвой и Петербургом. А в регионах «китайцев» мало. Так, в Ярославле китайских автомобилей визуально практически нет (изредка можно увидеть «зикр» или «ляйсан» у зажиточных господ). Например, на парковке перед аэропортом на 35 автомобилей не оказалось ни одного «чангана» или «джили».

В 2024 году в России продали около 900 тысяч новых китайских машин, из них 50% приходится на Москву и Петербург с областями. А что такое 450 тысяч автомобилей на всю огромную остальную Россию? Могу предположить, что в регионах китайские автомобили остаются диковинкой. За прошедшие два дня с запуска каршеринга уже несколько раз видел картину, как 2–3 мужчин арендовали каршеринг (в городе много Exeed’ов и Jolion’ов), но не ехали на нем, а изучали. Открывали все двери, багажник, капот, смотрели на все это и задумчиво курили. В целом, могу их понять. Exceed действительно разительно выделяются на фоне автомобилей Ярославля.

Неужели люди тупеют?

В 1997 году была создана «Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся» (англ. Programme for International Student Assessment, PISA). Программа представляет собой серию тестов, которая оценивает так называемую функциональную грамотность школьников возрастом 15 лет. Первый тест провели в 2000 году, и с тех пор замеры проводятся относительно регулярно. Ценность исследования в том, что, во-первых, оно глобальное. Школьники из разных стран — от Аргентины до Узбекистана — проходят тестирование. Во-вторых, это исследование проводится на регулярной основе, и вот спустя четверть века интересно посмотреть на графики того, как меняется наш (как человечества в целом) уровень интеллекта.

Как устроен тест

Если вам интересно, то можете пройти демо-тесты на сайте PISA. А я пока расскажу, как устроен тест.

Могу соврать, но, по-моему, даже я проходил этот тест в 2003 году. Нам выдали распечатки и попросили решить серию задач, каждый блок которых оценивает то, как мы соображаем. Вот эти три блока:

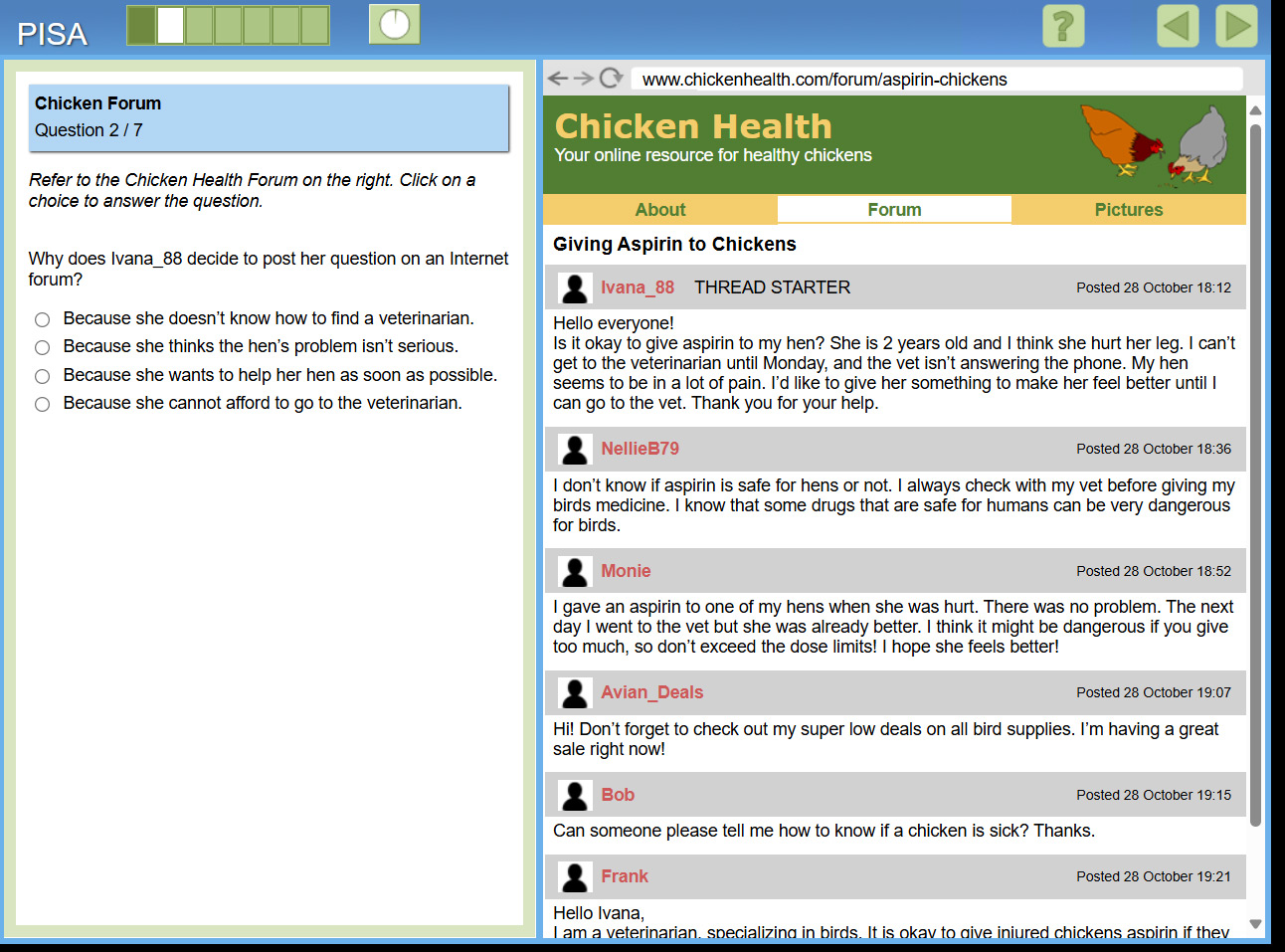

- Чтение. Нужно прочитать небольшой материал и ответить на вопросы, тестирующие понимание прочитанного. Вот пример задания (на сайте все материалы только на английском и французском). На картинке ниже опубликован скриншот форума, и пользователя просят ответить на ряд вопросов. Некоторые вопросы простые, другие предлагают додумать то, чего нет в тексте. Эта часть, к слову, сложнее, чем кажется, потому что есть риск и не додумать, и передумать, добавив то, чего изначально не подразумевалось.

- Математика. Этот раздел включают в себя простые бытовые задания. Например, испытуемому дается на выбор 4 варианта автомобилей, у которых разные цена, стоимость обслуживания, расход топлива, и предлагается оценить, какую машину выгоднее купить, если планируется в год ездить такое-то количество километров.

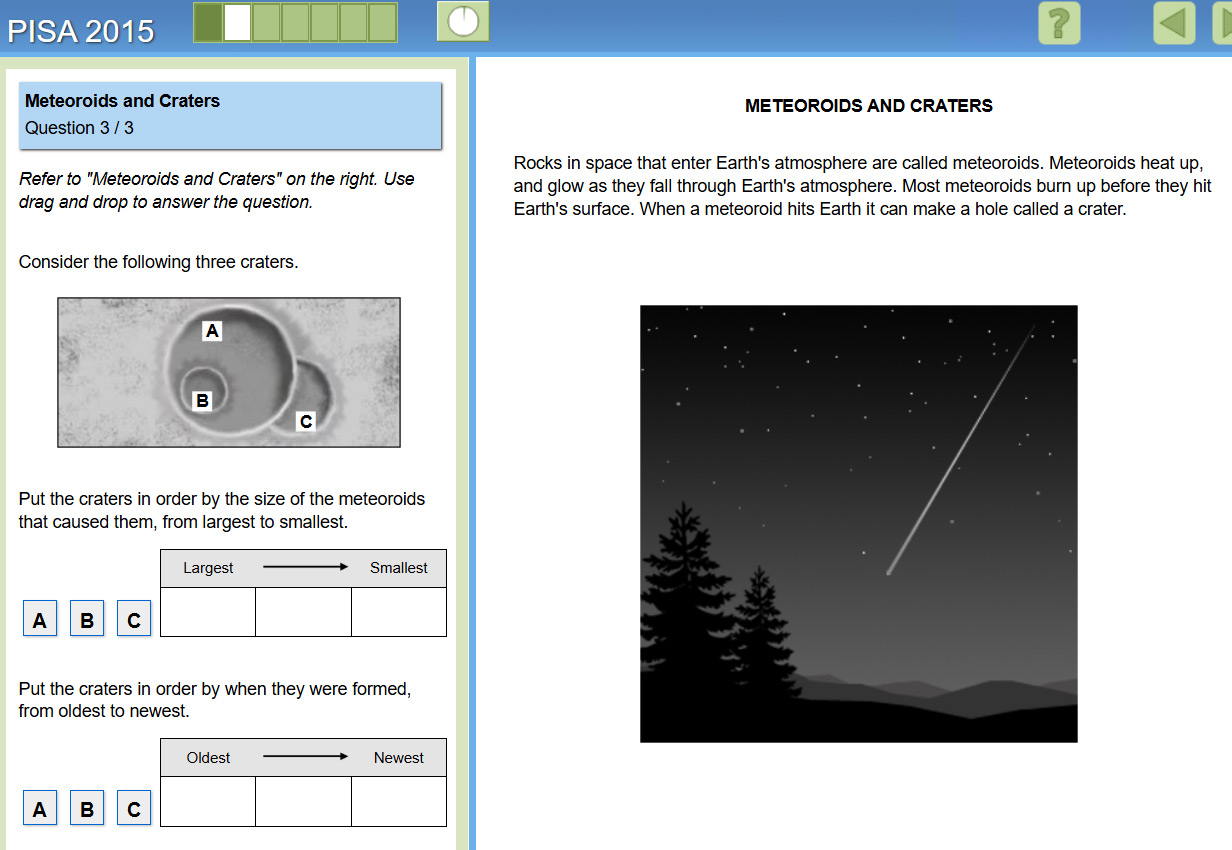

- Естественнонаучная грамотность. Этот раздел похож на чтение, но в качестве текста для изучения дается научный материал. Например, на скриншоте ниже — задание про метеориты. Прочитав фрагмент текста, надо путем логических умозаключений догадаться о размерах метеоритов и указать хронологию столкновений. Но в этом разделе есть и другие задания, которые предполагают, что проходящий тест обладает определенными знаниями об окружающем мире.

С одной стороны, все задания кажутся простыми. С другой — тут требуются внимательность, умение концентрироваться и логически мыслить.

Результаты теста

Ближайший PISA-тест пройдет в 2025 году. Правда, неясно, будет ли Россия принимать в нем участие. Скорее всего, нет, потому что сейчас результаты для России вообще удалили с сайта. Да и вряд ли мы участвовали в тестировании 2022 года. Немного не до того было. Однако не думаю, что результаты России идут вразрез с остальным миром.

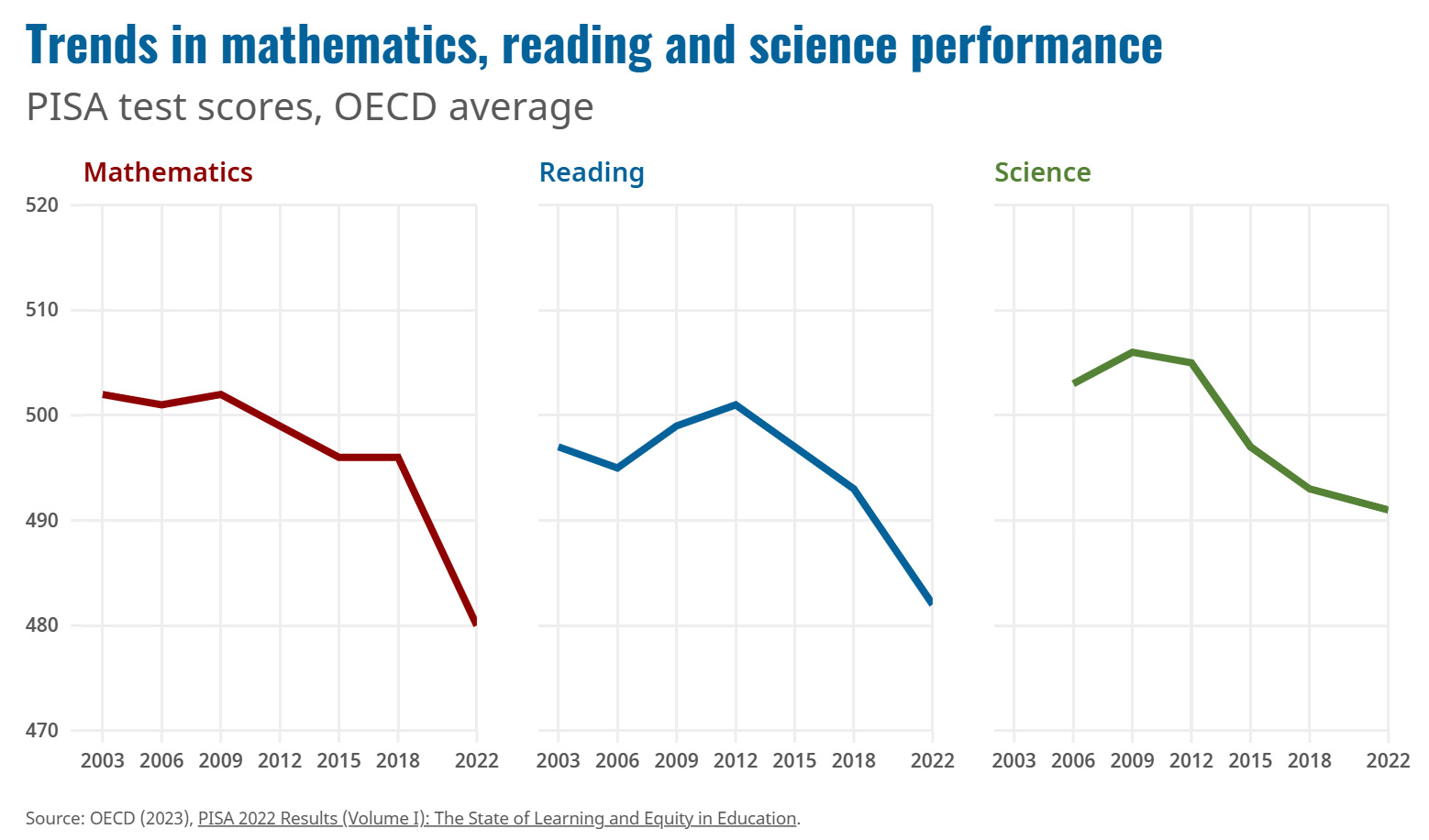

Из-за пандемии между тестами был перерыв, так что от исследования 2018 года до следующего теста прошло целых 4 года. И результаты оказались беспрецедентными: серьезное падение во всех тестах.

Исследователи PISA-теста стали выяснять, а что же случилось, но не смогли найти ответ. В качестве причин назвали пандемию, переход на дистанционное обучение (у школьников проблемы с мотивацией, снижение роли личности учителя), повышение уровня тревожности (там воюют, тут стреляют, здесь ущемляют чьи-то права – и, мол, школьники очень из-за этого переживают).

Однако я смотрю на графики выше и вижу совершенно другие причины. Обратите внимание, что 2009 — это пик, после которого началось снижение, ускорившееся после 2012 года. Мне кажется, что снижение результатов связано с распространением смартфонов, а точнее, с расширением числа приложений. Ведь изначально смартфоны были пусты: их продвигали как устройства, которые сочетают в себе звонилку, интернет, читалку и MP3-плеер. Магазин приложений для iPhone показали в середине 2008 года, но «полетел» он, наполнившись приложениями позже. А дальше Instagram*. Эта социальная сеть появилась в 2010 году, в 2012 стала доступна на Android-смартфонах. Как я вижу, Instagram* стал поворотной точкой, после которой пользователи стали с текстового контента переходить на визуальный (картинки и видеоролики). Ну а потом запустили TikTok. Данная социальная сеть запустилась ещё в 2016 году, и ей потребовалось время, чтобы стать массовой. Это произошло примерно на рубеже 2018–2019 годов. TikTok повлиял и на остальные социальные сети. Глядя на него, Instagram*, YouTube, Facebook*, «ВКонтакте», да даже RuTube стали продвигать формат бесконечной ленты коротких вертикальных роликов-рилсов.

Мне видится, что за 4 года такой контент наделал бед. Тут могу судить даже по себе. Если залипнуть в просмотр вертикальных видео минут на 10–15, то потом крайне сложно заставить себя сосредоточиться. Мозг отчаянно сопротивляется, и приходится прикладывать значительные усилия, чтобы вникнуть в рабочие дела. Легко представить, что условный школьник, насмотревшись рилсов, садится за прохождение теста и начинает отчаянно тупить. Это подтверждают и исследования. Так, работа 2021 года китайских исследователей, в которой они изучили 3036 старшеклассников, показала, что чем активнее школьник сидит в «Тик-Токе», тем заметнее ухудшение памяти (как для запоминания текста, так и цифр) и снижение продолжительности концентрации внимания. Интересно, что на мальчиков «Тик-Ток» влияет сильнее, чем на девочек. Ну и тут следует понимать, что ученые изучали «Тик-Ток», однако исследование справедливо для всего формата коротких вертикальных видео.

Влияние тикток-формата на школьников подтверждает еще один факт. Китайцы одними из первых озаботились исследованием влияния «экранного времени» на детей. У нас про это выходили материалы, да и думаю, что вы просто в новостной повестке натыкались на страшилки, что в Китае школьникам ограничили время в онлайн-играх и социальных сетях. И, видимо, это дает свои плоды. Китай участие в PISA не принимает, а вот Гонконг и Макао принимают. И тут вы можете обвинить меня в притягивании фактов, но, в отличие от демократичного Гонконга, в Макао регулируется использование смартфонов и прочей электроники внутри школ.

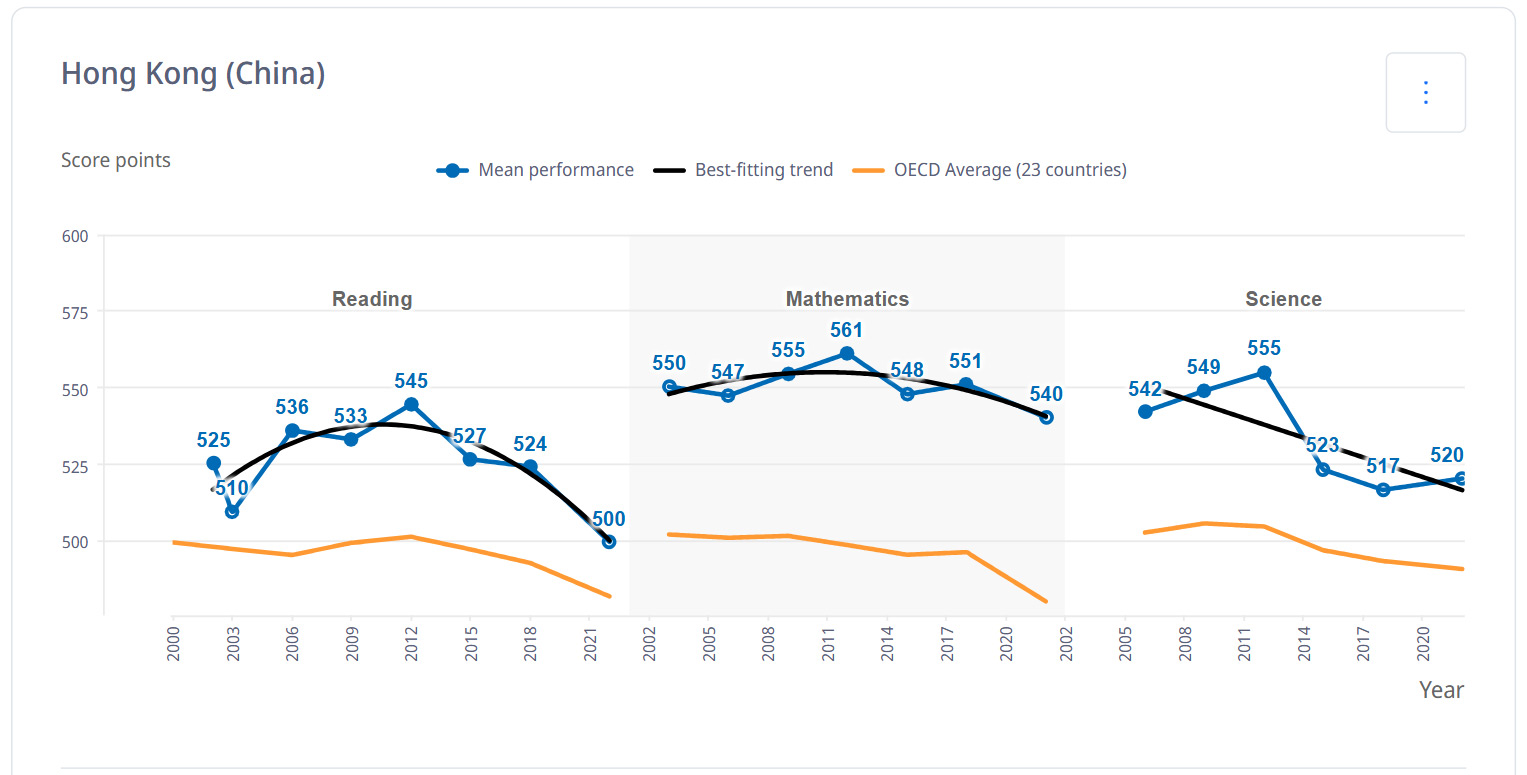

И вот так выглядит график результатов PISA-теста для Гонконга. Результаты там значительно выше средних, но хорошо заметно снижение.

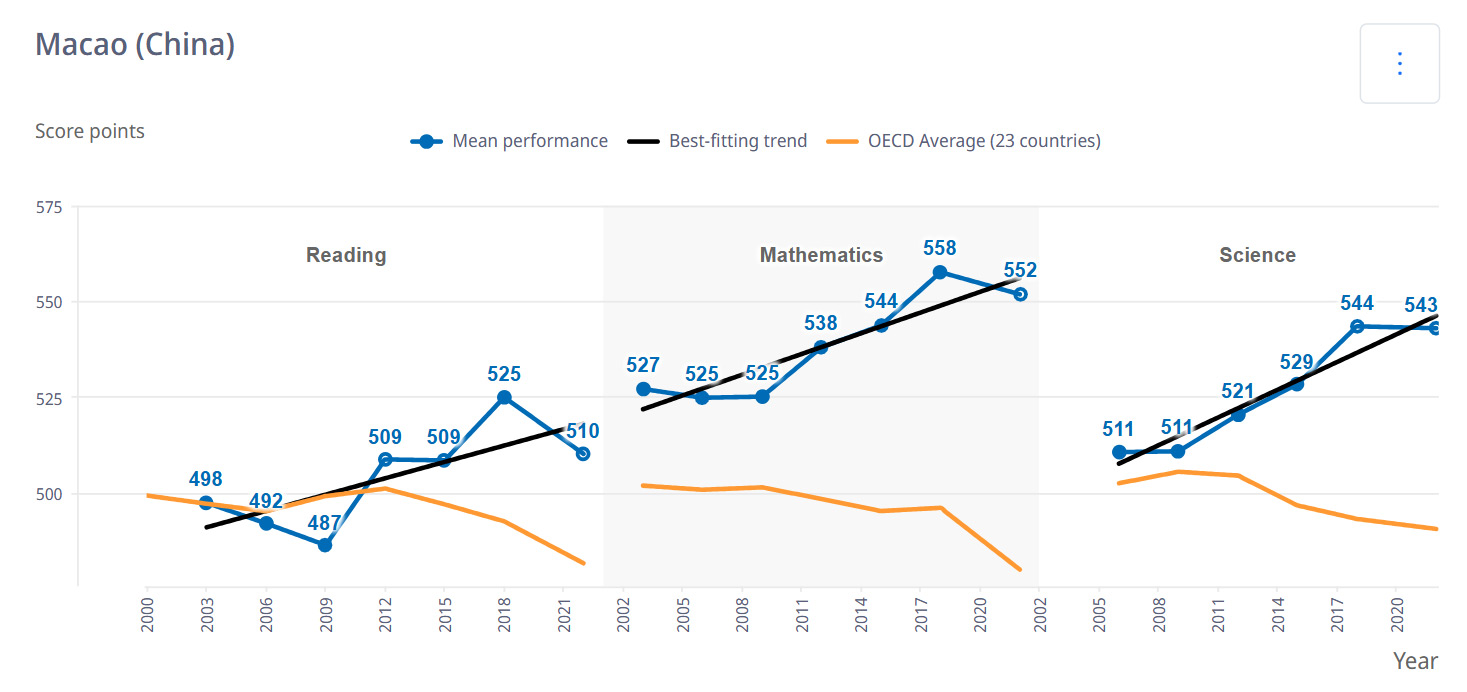

А вот Макао. В принципе, графики отражают ещё и уровень образовательных учреждений. В Гонконге ребятишки будут поумнее. Однако благодаря дисциплине школьники из Макао догнали и перегнали Гонконг.

Что будет дальше: эффект Флинна

Предсказывать будущее — дело неблагодарное, но мне кажется, что результаты теста 2025 года (их опубликуют в 2026 году) покажут дальнейшее снижение. Ведь за прошедшие 3 года к «Тик-Току» добавились нейросети. Главная проблема нейросетей заключается в том, что они напрочь отбивают аналитическое и творческое мышление. Вместо того, чтобы самому читать статью, проще попросить нейросеть пересказать. Точно так же ChatGPT или DeepSeek придумают тебе сочинение, стих или решат математическую задачу. И современные школьники активно используют нейросети. Ведь зачем корпеть над домашней работой самому, если можно все сделать за 5 минут и побежать «парить» «вейпы» и «ашки» за гаражами с друзьями.

Напоследок предлагаю вам вот такую загадку. В 1984 году психолог Джеймс Флинн опубликовал работу «The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978», в которой указал, что со временем коэффициент интеллекта у людей повышается. Так появился «эффект Флинна». Этим термином называют статистический феномен, согласно которому люди в мире постепенно умнеют. Рост интеллекта продолжался весь XX век, но замедлился в 90-е и почти остановился в нулевые. Так что, возможно, смартфоны и социальные сети не виноваты, а просто человечество достигло определенного интеллектуального предела и теперь будет «колебаться» туда-сюда в пределах определенного коридора.

*Компания Meta Platforms, в которую входят социальные сети Facebook, Instagram и Threads, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.