Всем привет.

(Ответ на заголовок — в разделе «Самые популярные смартфоны») Последние пару недель не выходили заметки, так как отправился в поездку. Сначала в Китай, а потом на Филиппины, где давно хотелось побывать, но пугали рассказы про уровень преступности, якобы средь бела дня, тыкая ножом, заставляют бедных туристов отдавать ценные вещи. А тут как-то страхи отступили, потому что максимум немножко денег отберут (так как «множко» и нету). Да и вдруг под руку попадётся какой-нибудь зажравшийся грабитель, которого можно будет ограбить самому?! Как говорится, под Новый год чудеса случаются, а какой подарок под ёлочкой может быть лучше, чем доллары?

В Китай, кстати, заглянуть довольно просто, так как у россиян есть возможность на 144 часа выйти в город без визы. Фактически времени даже больше, так как отсчет начинается со следующих суток. Так, прилетев в 8 утра, я получил весь день прилета и еще 144 часа.

Но начнем не с путевых заметок, а с денег и продаж смартфонов.

Table of Contents

Самые популярные смартфоны

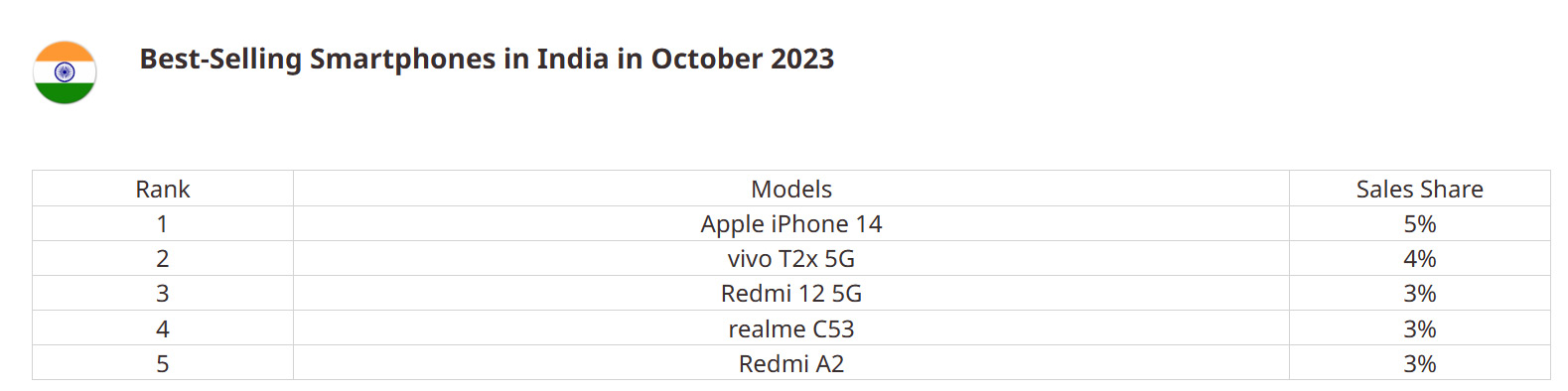

Counterpoint Research поделилась занятной статистикой – топ-5 самых продаваемых смартфонов года в октябре этого в 8 разных странах.

В США, Европе и Японии, в целом, уже много лет ничего не меняется: все строчки занимают модели iPhone разных лет.

Меня же больше заинтересовали данные по Китаю и Корее. Сначала про Корею. Тут впечатляет, что на первом месте модель Samsung Galaxy Z Flip 5. С другой стороны, отсутствие другого «фолда» или хотя бы серии S23 показывает, что не все гладко у Samsung на домашнем рынке.

Но, конечно, интереснее Китай. Во-первых, обратите внимание на модельный ряд – это всё флагманские смартфоны. До рынка США ещё далеко, но всё равно выглядит мощно. Под «далеко» я подразумеваю долю рынка, которую занимают проданные модели. Например, в США на iPhone 15 Pro Max пришлось 24% продаж всех смартфонов. А в Китае только 5%. Так что тут Apple мечтает, чтобы рост благосостояния всех китайцев вырос до такого уровня, чтобы процент был как в США. Впрочем, и 5% с учетом населения Китая, которое в 4 раза больше, уже хорошо. По сути, внутри Китая уже есть маленькая зажиточная Америка.

Во-вторых, в очередной раз можно похвалить Huawei за модель Mate 60 Pro. Смартфон стал хитом. И могу предположить, что дешевый Honor X50 стал популярен благодаря Mate 60 Pro. Со спинки смартфоны очень похожи.

Россию Counterpoint Research не даёт, но буквально на днях ритейлер «Эльдорадо» поделился статистикой продаж:

- iPhone 11 за 59 999 рублей – «Эльдорадо» говорит, что это самый продаваемый смартфон года

- Redmi A2+ за 5 999 рублей

- Honor X7A за 10 999 рублей

- Redmi 12C за 9 499 рублей

- Redmi Note 11S NFC за 27 999 рублей.

Вариантов продаваемых смартфонов много. Каждый ритейлер делится цифрами. Например, у МТС на первом месте была модель от Tecno Spark 8C 4+64 ГБ. Но сути это не меняет. Статистика выглядит слегка депрессивно. Визуально мы на уровне Индии. Там тоже большинство смартфонов за 5-10 тысяч рупий-рублей.

Сколько зарабатывают москвичи?

Раз уж поговорили про самые популярные смартфоны, то самое время глянуть и на зарплаты. Вдруг выбор Redmi A2+ за 6 000 рублей – это сознательное решение населения, которое практикует диджитал-эскапизм.

Да и вопрос зарплаты москвичей издавна тревожит всю страну. «Сбер Аналитика» и «Сбер Решения» подготовили небольшое исследование, проанализировав 9 049 компаний, или 846 735 человек. Период исследования с января 2022 по ноябрь 2023 года.

65% работающих москвичей получают до 110 тысяч рублей. Чуть лучше живут руководители, коих набралась целая четверть от общей массы – почти 154 т.р.

Результаты «Сбера» категорически не бьются с шортсами в соцсетях, где представители «Патриков» (такой район Москвы) рассказывают про миллионы денег в час.

Откровенно говоря, цифры выглядят грустно. Так как на такие зарплаты даже топ-менеджерам придется затянуть пояс, если захочется купить автомобиль или квартиру.

А может, «Сбер» манипулирует данными, чтобы успокоить страну? А то со стороны в столице черт-те что происходит – зарплаты бешеные, демоны голые пляшут, круассаны с черной икрой и сусальным золотом пожирают…

В комментариях работающие москвичи могут (согласно своему опыту) оценить достоверность полученных данных о зарплатах.

Про Китай

Хочу поделиться парой наблюдений, так как это моя первая заграничная поездка за последние 2 года. И приятно было, что называется, переключиться, потому что российские события накладывают отпечаток на мироощущение. Мне очень понравилось, как В.В. Путин (это наш президент, долгие лета ему здравствовать) на расширенной коллегии Минобороны 19 декабря описал текущую жизнь, назвав ситуацией, «в которой мы живем, трудимся, воюем». Хорошо и по-деловому звучит. И кажется, что во всем мире только и разговоров про это.

Но вот я зашел в кофейню в Шанхае, и мне как иностранцу вместе с заказом принесли ещё и пару англоязычных версий газет – локальную городскую и общенациональную China Daily. Мол, просвещайся, лаовай.

И, пожалуй, больше всего удивило, что в обеих газетах не было ни слова про Россию, СВО или Украину. Хотя вру. Уже потом, перед написанием этого текста, ещё раз тщательно изучив газету, нашёл! На страничке, посвященной США и действиям президента Байдена, кратко упоминался визит президента Украины Зеленского в Штаты.

А в остальном газета была посвящена визиту Си Цзиньпина во Вьетнам, торговым отношениям Китая с прочими странами (с Эквадором вот подписали торговый пакт).

Плюс много аналитических материалов, посвященных американо-китайским отношениям и вопросам, действительно ли китайские хакеры держат в страхе весь мир.

Тут, конечно, хочется сразу спросить, а куда делись российские хакеры (недорабатывает всё-таки наше Минцифры…). Однако мне понравилась логика автора статьи. Сначала он называет хакеров иллюзорными (то есть их как бы нет) и говорит, что любой человек даже со средним IQ будет смеяться над подобными догадками, а затем сетует, что Министерство обороны США вообще не смеётся (видимо, там все сплошь с IQ ниже среднего) и вместо того, чтобы улучшать киберзащиту, предпочитает вводить санкции против Китая.

В принципе, логика бронебойная: хакеров нет, а если есть и взломали вас, то сами виноваты, что система дырявая…

А ещё много материалов посвящено туризму, экологии и устойчивому производству. Тут и про производство продуктов питания – в одной приморской китайской провинции открыли (или модернизировали) прямо в море большой завод по выращиванию грибов, другой материал был посвящен переработке батарей электрокаров. Занятно, что в каждом таком материале попутно отмечается вклад президента Си Цзиньпина. Так, в материале про грибной завод упоминается, что президент Си ещё в 80-е работал в этой провинции и ездил по деревням, пытаясь вытащить людей из бедности… Но, в принципе, и ладно. Главное, что завод построили и бедность искоренили.

QR-коды, как платить в Китае и цены

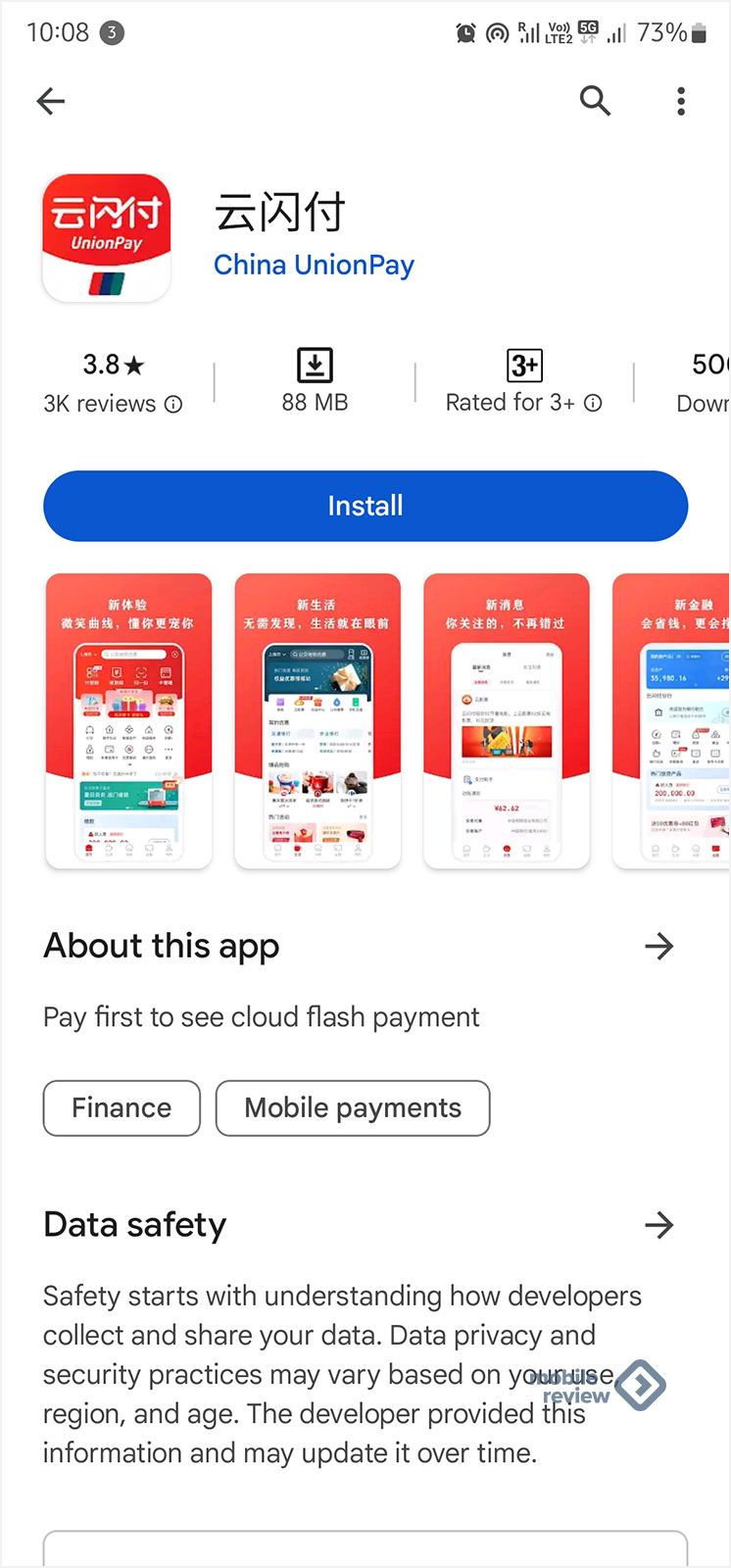

Пожалуй, давно я так не волновался перед поездкой. Ведь платить в Китае надо через QR-коды. А российские банки платежные системы не поддерживают. Перед поездкой я, конечно, оформил себе карту UnionPay, но толку от неё было мало.

Раньше самым простым вариантом для иностранца было подключить Visa или Mastercard к Alipay и платить как все. Отсутствие возможности оплачивать через WePay или AliPay автоматически отключает иностранца от большинства удовольствий – никаких электровелосипедов или электроскутеров, разбросанных по городу, мелкие торговцы связываться с банковской картой или наличными тоже не хотят. В одной кафешке, на дверях которой среди платежных средств был и UnionPay, девушка, знающая английский, мне прямо сказала, что сдачи у них нет, а оплату банковской картой проводить она не умеет.

Касс, продающих местные «жетоны» в метро, давно уже нет. Вместо них стоят автоматы. На станции метро в аэропорту из 6 автоматов только два были рассчитаны на приём наличных денег. Но оба напрочь отказывались принимать купюры. Хорошо, что из прошлой поездки осталась мелочь, так что удалось скормить 17 юаней (220 рублей) на билет. Обратил внимание, что у некоторых автоматов специально лентой заклеивают купюро- и монетоприемники.

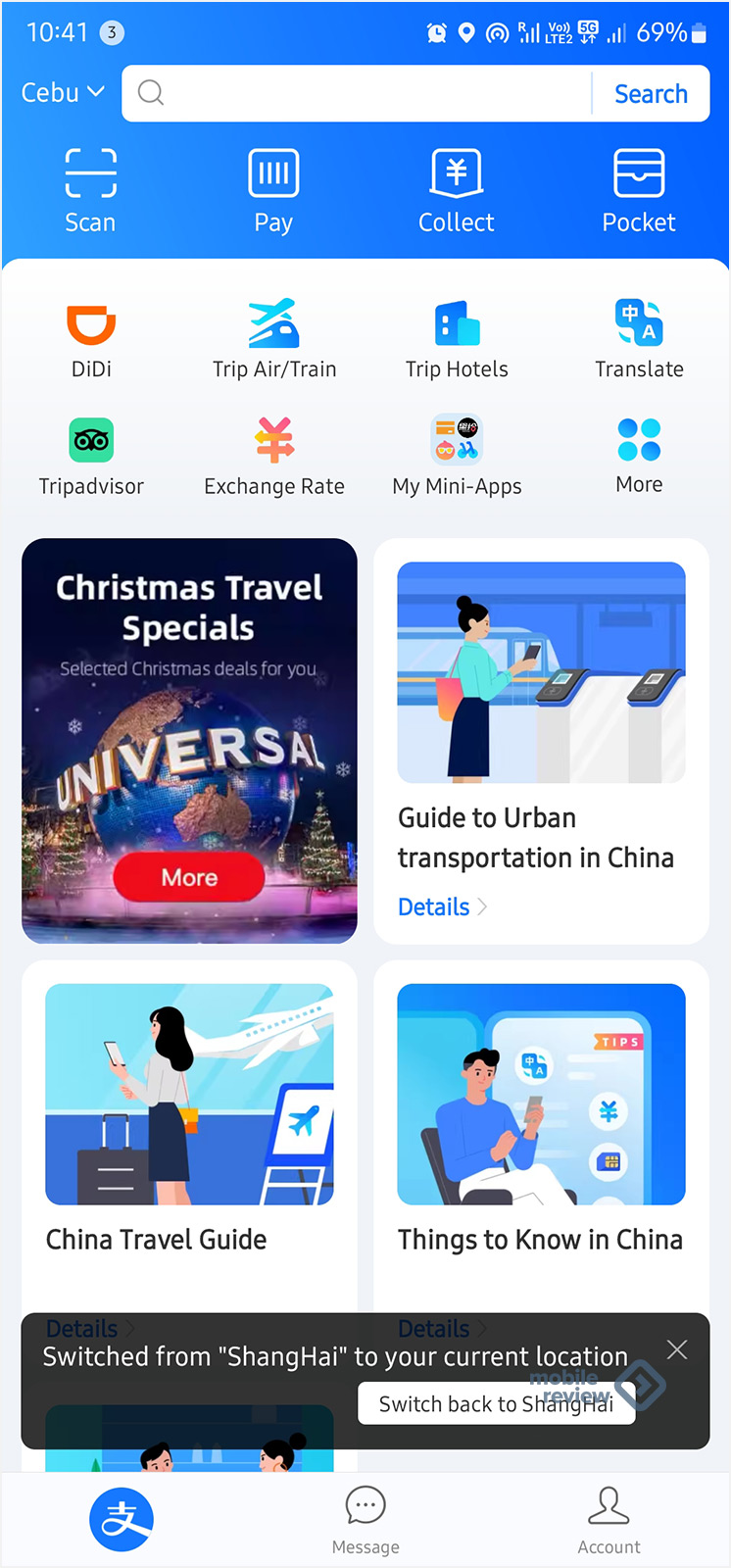

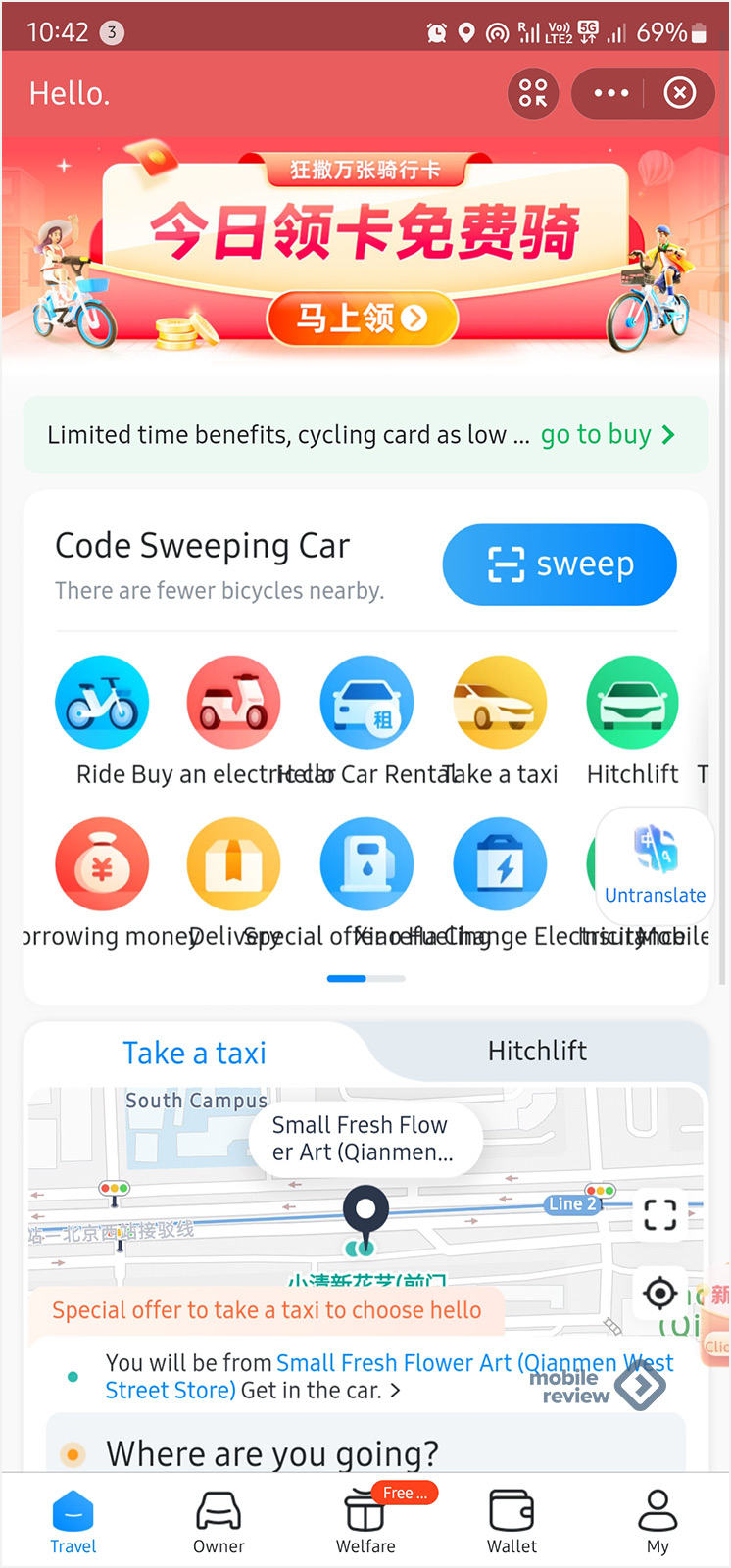

Без AliPay или аналога в Китае никуда. Кстати, приятный момент: в приложение встроили базовый переводчик. Забавное решение. Мол, правильно переводить интерфейс нам лень, поэтому вот вам Baidu Translate.

В определенный момент дошло до смешного, когда сначала на автобусе меня подвезли бесплатно (увидев кэш, водитель что-то гневно сказал и отвернулся), а затем два ресторана средней руки отказали в обслуживании. В третий я зашел, не спрашивая про оплату, сразу заказал и стремительно начал есть. Ну а после выложил перед официантом на выбор бумажные деньги и банковскую карту, чем вызвал определенный ступор. В итоге позвали администратора, которая принесла терминал, и, о чудо, газпромовский UnionPay сработал.

Тут следует пояснить, что китайцы так привыкли к QR-кодам, что даже банковскую карту или привязывают к AliPay/WeChat, или используют фирменное приложение UnionPay, которое позволяет платить QR-кодом.

Уж не знаю, как это делается, но тому же «Газпромбанку» следовало бы как-то надавить на китайских партнеров, чтобы хотя бы в официальное приложение UnionPay можно было карту добавить. Нужно, чтобы «Газпромбанку» разрешили добавлять карты вот в такое официальное приложение. Если банк это сделает, то жизнь туристов в России сразу выправится. Ну или пусть с AliPay или WeChat договорятся. Обеим компаниям санкции не страшны, так как они в первую очередь ориентированы на Китай и выведены в отдельные подразделения, чтобы не влиять на международные активы.

Наверно, напоследок стоит сказать про цены. Их, пожалуй, можно назвать неприятными. Хотя визуально они как будто не сильно изменились (я был в Шанхае 4 года назад). Но за тот же кофе теперь придется отдать 500-700 рублей. А скромный обед – 1 500 рублей с носа. За более-менее сносный — около 2.5 тысяч. И в данном случае речь не идёт про премиум-рестораны. Мы говорим про базовые кафе.

Впрочем, всегда можно сходить в McDonalds или перекусить шашлычками с лотка.

Тишина большого города

После Москвы Шанхай очень поразил своей тишиной. На дорогах нет газующих развалюх и довольно много Tesla и прочих электрокаров.

Плюс все китайцы пересели на электроскутеры. Соответственно, основной шум в городе — это шелест шин по асфальту. И, честно говоря, впечатления потрясающие. Даже обыкновенные TWS-затычки почти полностью убирают остатки шума.

Другой момент, что в городе значительно меньше пахнет бензином. В Москве, по-моему, легко потерять сознание, оказавшись в час пик рядом с пробкой на Садовом кольце. Помню, как-то, проведя 2 месяца в деревне, вернулся в Москву и взял каршеринг от Домодедово. В итоге, постояв полчаса в пробке на МКАДе, съехал на обочину, потому что замутило до тошноты. Дня три понадобилось, чтобы снова принюхаться к московскому воздуху.

В Шанхае же спокойно идешь вдоль запруженной магистрали.

Но приходится быть настороже, потому что китайцы на своих электроскутерах почему-то предпочитают ездить по тротуарам. Скорость — визуально 30-40 км/c. Так что постоянно следишь, чтобы в тебя никто не въехал.

Про связь

Сразу небольшой совет. Если у вас нет местной SIM-карты, то не рассчитывайте на местный Wi-Fi. Так было и в прошлую поездку, и в эту. Каждая сеть просит регистрацию через SMS. И на российские номера SMS не доходит (проверены МТС, Теле2, билайн).

Так как моё пребывание в городе было относительно недолгим, я решил воспользоваться «Забугорищем» от МТС. За пару лет опция приятно прокачалась. Теперь тут немного входящих/исходящих, а ещё трафик стал безлимитным. 500 МБ на полной скорости, потом 128 Кбит/c. На Telegram, карты и прослушивание подкаста мне хватило.

К слову, попутно обратил внимание, что во многих сетевых кафе (макдональдсы, старбаксы и тому подобное) стоят роутеры, поддерживающие Wi-Fi 6.

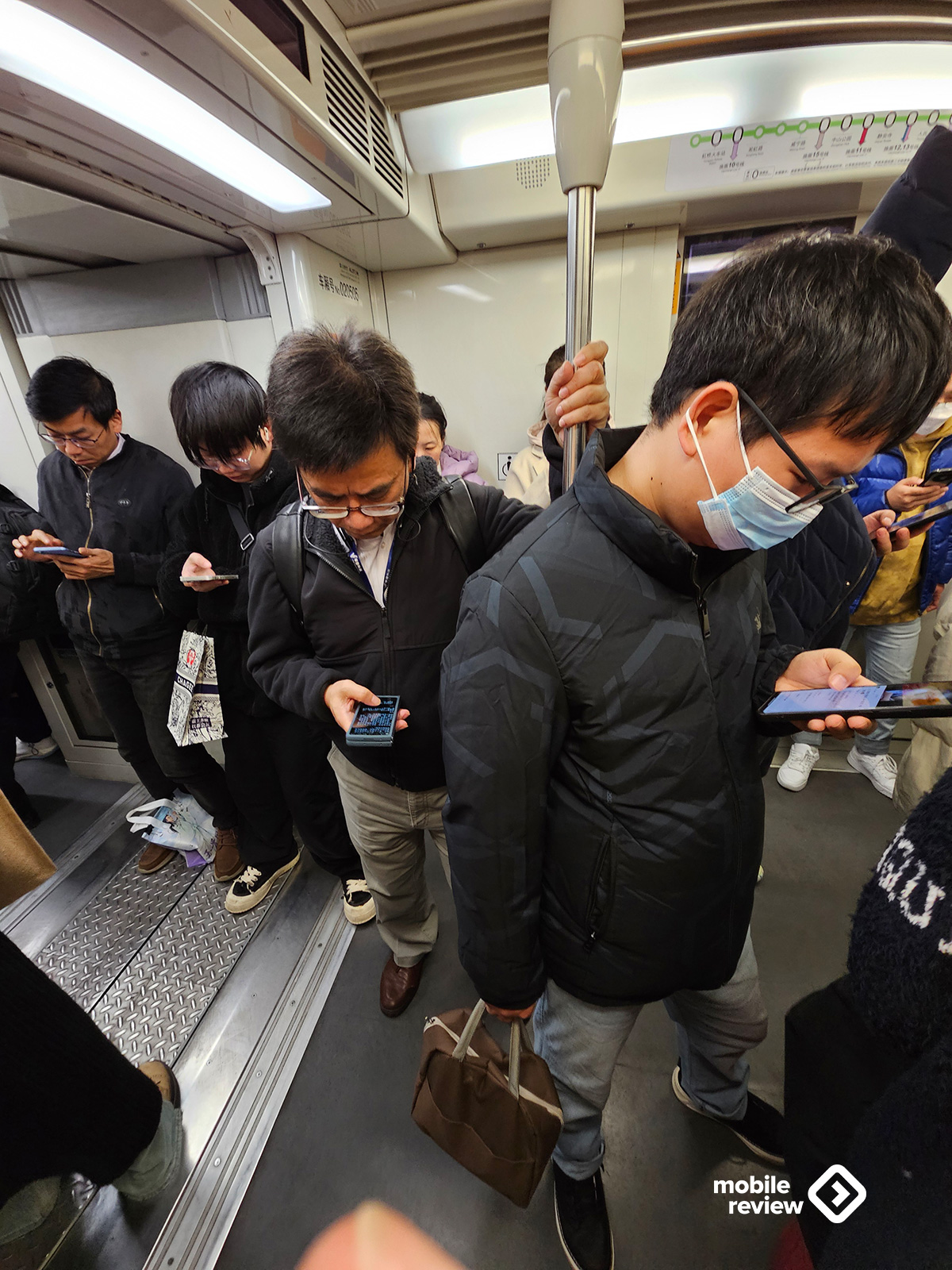

Про телефоны в руках местных

С большим интересом смотрел, какими смартфонами пользуются местные жители. Тут всё-таки и давление со стороны США, которые вылилось в отказ от iPhone на государственном уровне, и успехи Huawei, и статистика, показывающая, что Китай впереди планеты всей по принятию смартфонов с гибким экраном. Так что я с большим любопытством рассматривал телефоны в руках.

Во-первых, удивило, что рекламы смартфонов на улице минимум. И в основном это реклама Vivo и чуть-чуть Oppo.

Пока ездил в метро, несколько раз проводил эксперимент, когда замерял количество людей вокруг меня и то, какими телефонами они пользуются (в метро удобно оценивать, ибо и люди стоят, и спокойно рассмотреть можно).

Например, вот разнообразие смартфонов в метро в вечерний час пик. Из 10 человек вокруг меня у шестерых айфоны, один Galaxy Fold (к слову, вообще единственная раскладушка, что видел за тот день, хотя казалось, что их в Китае должно быть полно), один realme или Oppo (узнал по шкале на Always-On) и два Huawei Mate 60. Но, в принципе, классика: чем моднее выглядит человек, тем выше вероятность наличия iPhone.

Впрочем, пожалуй, больше всего поразило, что я не видел смартфонов с гибким экраном. За целый день максимум пару штук — то Galaxy, то Huawei. Впрочем, Китай, конечно, развивается, но гибкие экраны до метро и недорогих ресторанов пока что не дошли.

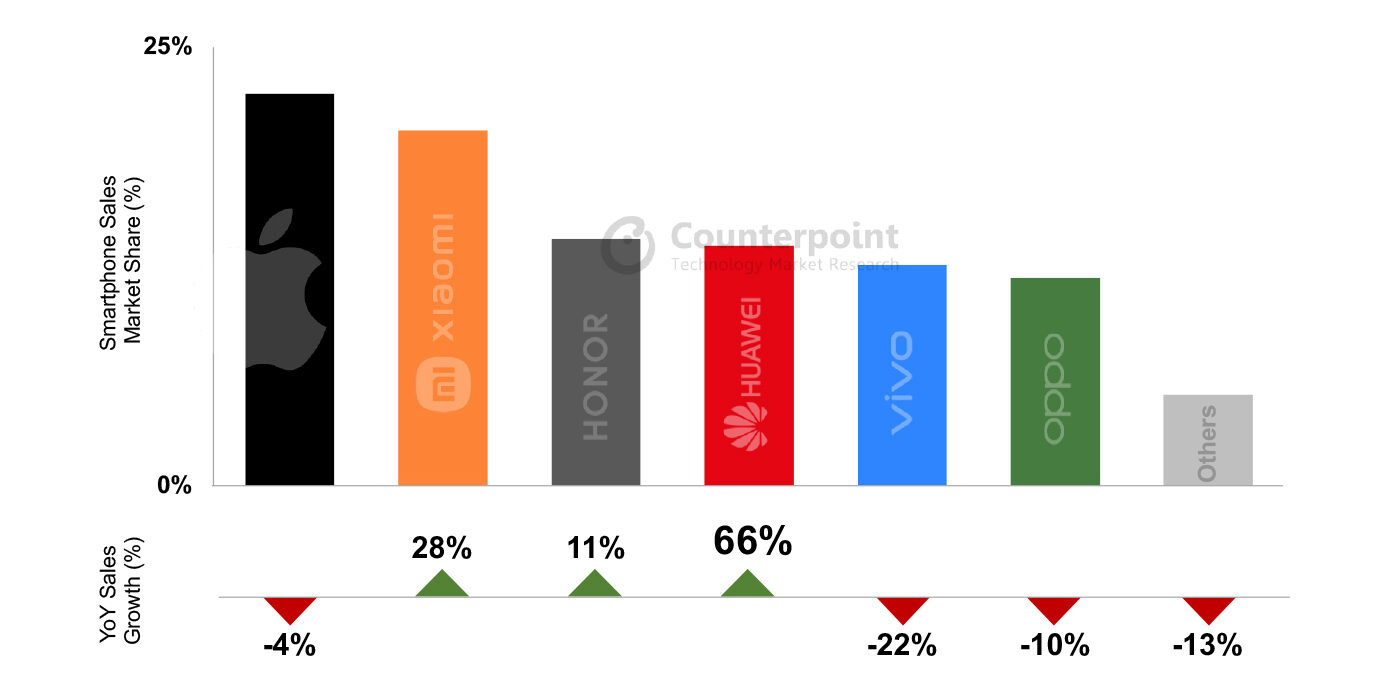

Позиции же Apple в Китае, безусловно, под угрозой. Об этом говорят хотя бы данные продаж по итогам Дня холостяка (11 ноября), а также смотри раздел про 5 самых популярных смартфонов. Apple по-прежнему лидер продаж, но год к году продажи снизились на 4%, при этом у Huawei, Xiaomi и Honor мощный рост. Особенно у Huawei благодаря смартфонам серии Mate 60. Тут ещё надо подчеркнуть, что Mate 60 – это 5G-смартфоны, в то время как до этого из-за санкций все аппараты были 4G. Например, у топового Huawei P60 Art только 4G модем. Соответственно, многие поклонники Huawei, которые, впрочем, были не готовы жертвовать 5G-скоростями, наконец-то смогли безбоязненно обновиться.

Ряд аналитиков предрекают, что уже в 2024 году продажи Huawei в Китае могут обойти Apple. Одна из причин в том, что всё больше государственных компаний, а также компаний, которые, так или иначе, ведут бизнес с государством, запрещают своим сотрудникам не только пользоваться в рабочих целях смартфонами Apple, но и даже просто приносить их на работу. А такой запрет влияет на продажи iPhone гораздо сильнее, чем простой запрет на использование в рабочих целях. Тут следует помнить, что китайцы очень много работают. А покупать iPhone, чтобы в единственный выходной сходить с ним погулять, это уже совсем неразумно.

Для Apple, конечно, такое развитие событий – это удар. За прошедшие 10 лет продажи в Китае утроились, рост с 23 млрд долларов в 2012 году до 74.2 млрд в 2022 году. К слову, Samsung тут ловить тоже нечего, так как сотрудникам компаний даётся прямое распоряжение купить для работы что-нибудь отечественное.

Напоследок

Неожиданную новинку обнаружил сначала в Шанхайском аэропорту, потом в премиальном торговом центре, а затем и относительно дорогом ресторане. В кабинках туалета меня ждал умный унитаз, который приветственно опустил стульчак, стоило мне зайти в кабинку. Самым удивительным, конечно, оказался унитаз из шанхайского аэропорта. Видимо, там понимают, что люди прилетают разные, необученные, поэтому унитаз сам автоматически в нужный момент стреляет вам водичкой куда надо, а потом начинает сушить. При этом для атмосферы на фоне играет традиционная китайская музыка. По-моему, очень классная идея для демонстрации прилетающим туристам мягкой китайской силы: мол, ведите себя хорошо, мы вас со всех концов контролируем.

Подобные инновации как бы намекают, что Китай живёт чересчур хорошо, если уже апгрейд добрался до общественной сантехники.

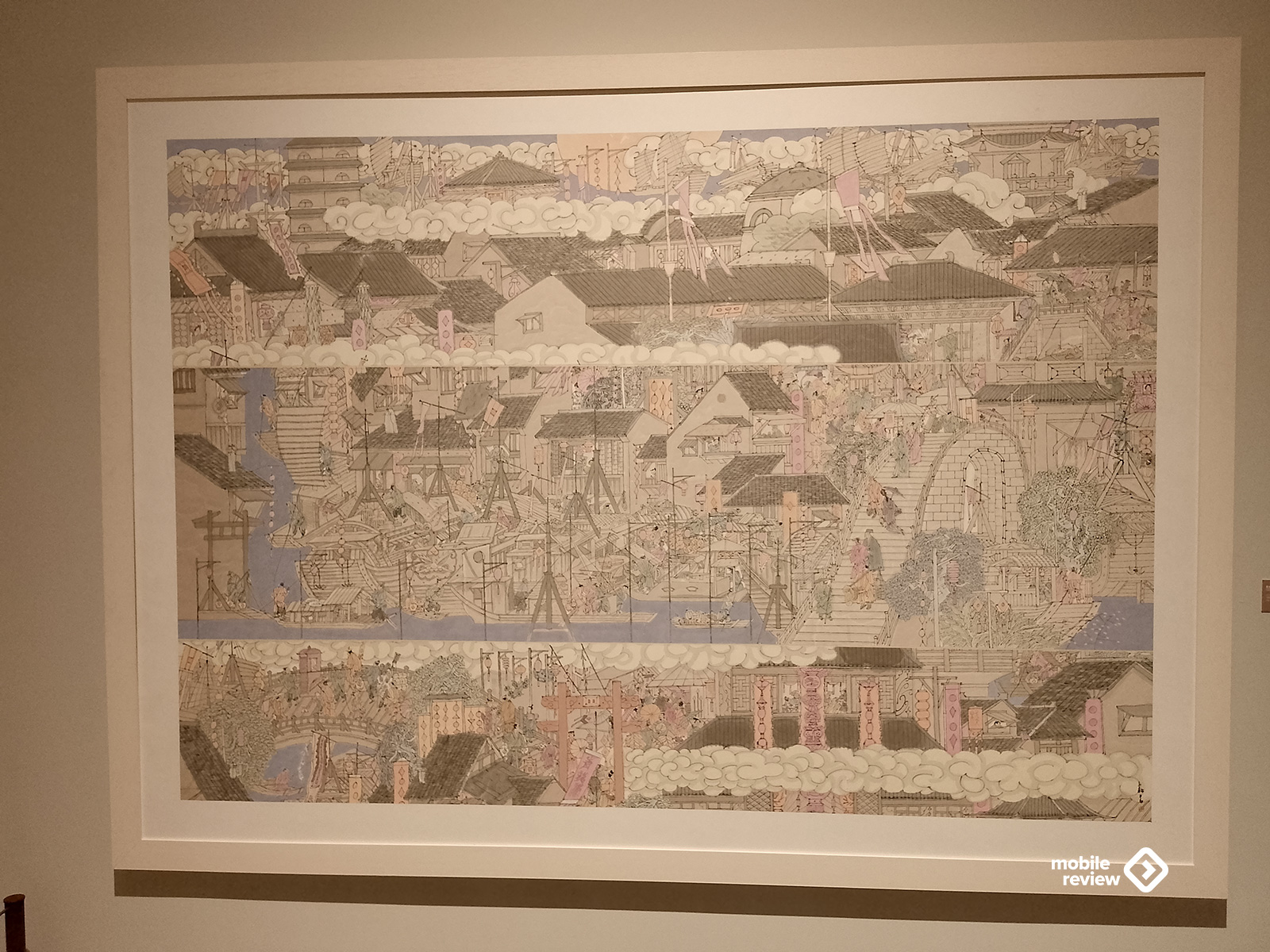

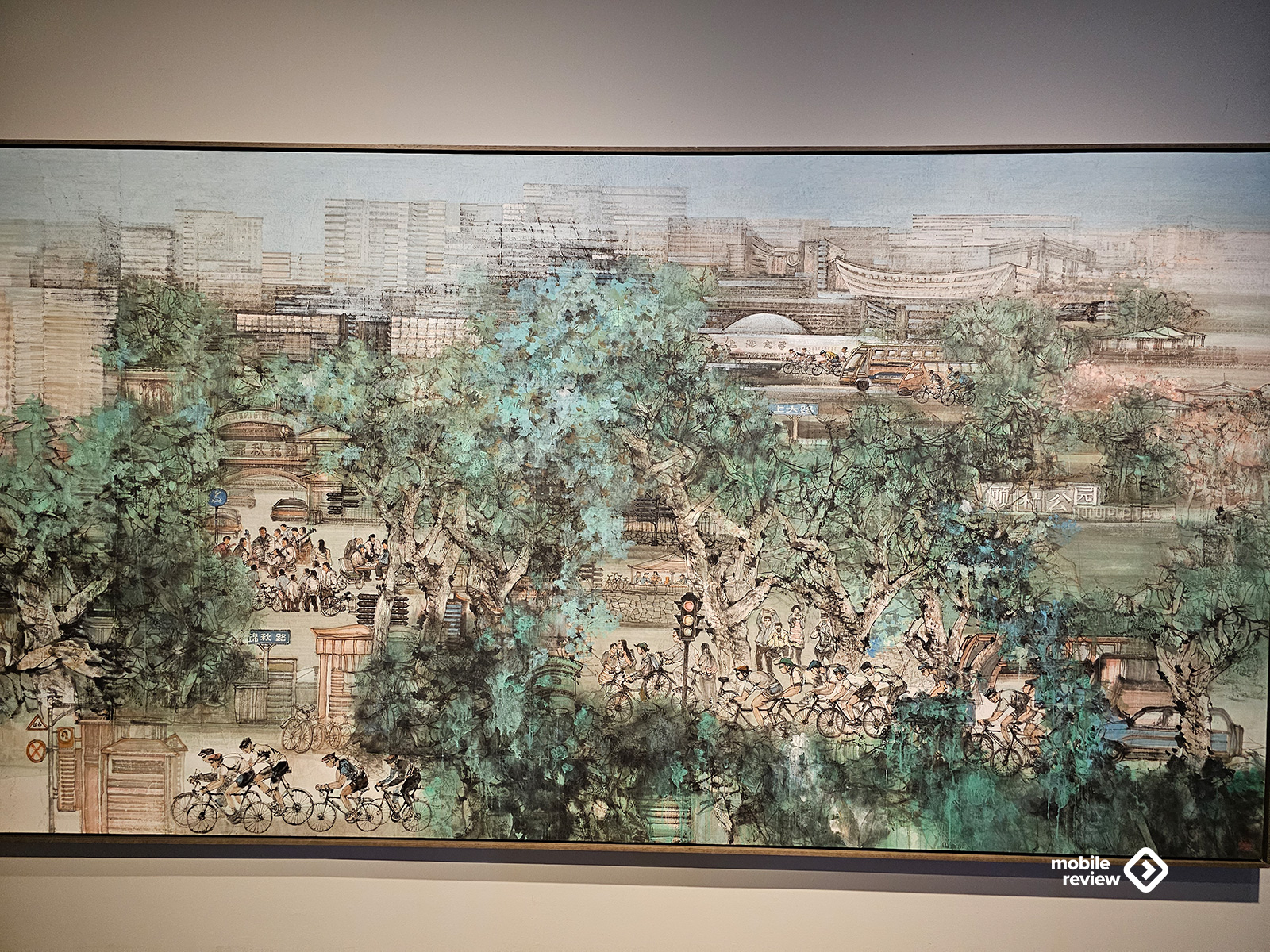

Ну и чтобы закончить на высокой ноте, порекомендую посетить Шанхайский музей современного искусства, который находится на одноименной станции метро.

Пропустить его сложно. Как и всё в Китае, музей сделали масштабным. На его осмотр легко потратить весь день, потерявшись в хитросплетениях коридоров. Вход в музей, кстати, бесплатный.

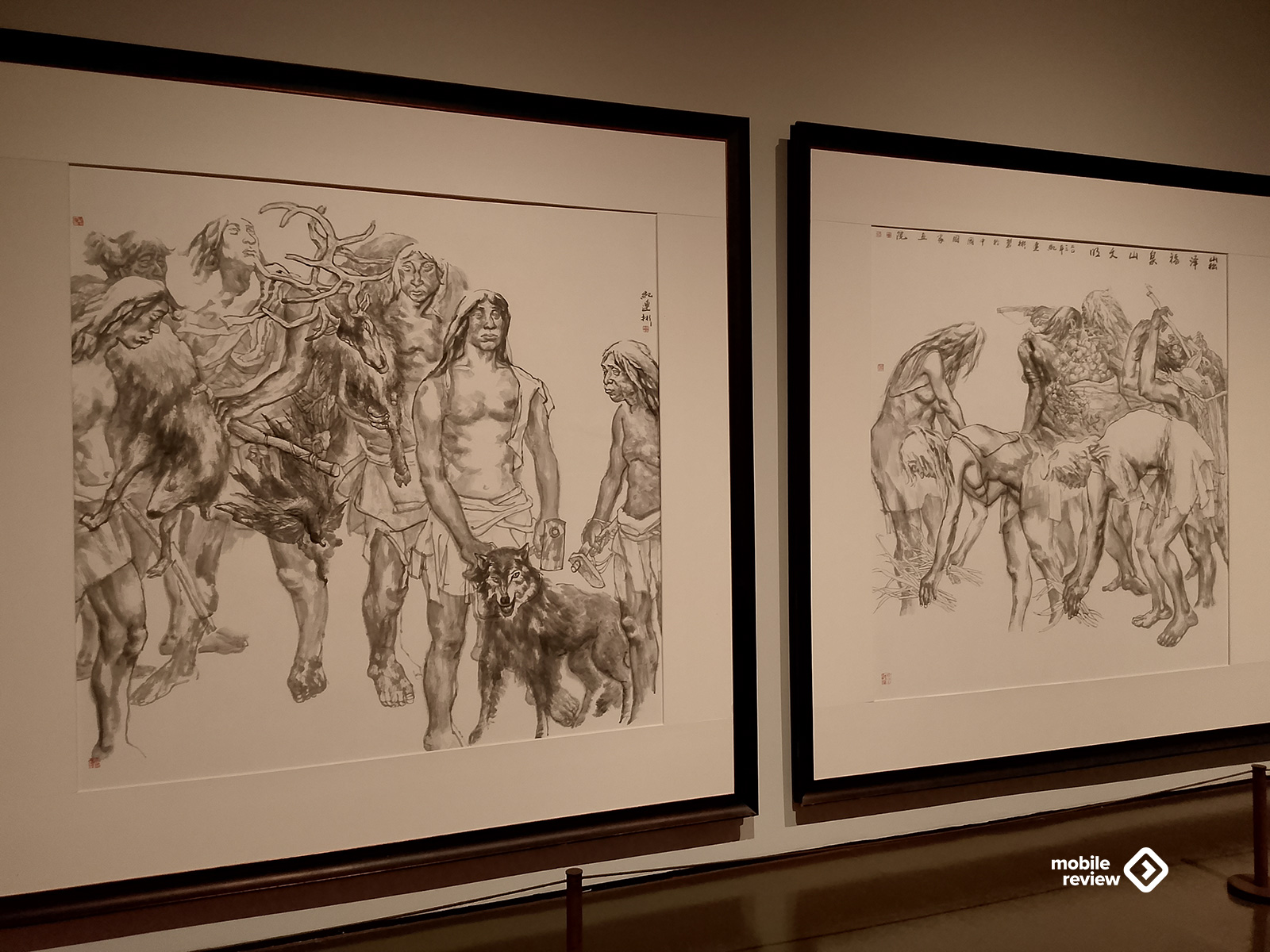

Музей интересен, по-моему, в первую очередь тем, что это пример того, как искусство может быть на службе у государства. Так, мне очень понравилась выставка, которую можно описать как история Шанхая от первобытности до светлого коммунизма (всё-таки в Шанхае и была основана коммунистическая партия). Картины собрали из разных тематических выставок от современных мастеров. К слову, удивило, что нашли работы, посвященные как будто бы всем историческим периодам.

И в результате появилась яркая история города в разных стилях живописи – от традиционной до китайско-советского реализма с менеджерами и ноутбуками Apple. Хотя, в целом, историю можно свести к тому, что до изобретения коммунизма жили плохо, а вот под руководством партии Китай преобразился.

Ну и напоследок в одном из коридоров музея обнаружил интереснейшую выставку, посвященную истории китайской мультипликации. Вот эта сценка из мультика понравилась больше всего. Судя по рисовке и выражению лиц участников, не исключаю, что мультик заканчивается тем, что охотника пристрелили.

Короче говоря, непременно надо будет ещё разок слетать в Китай.