Всем привет!

После лирического отступления о перипетиях судьбы Марии Стюарт возвращаемся к основной линии повествования, а именно к технологической революции приспособлений для выведывания тайн.

На этот раз приспособления будут живыми.

Революция была, по сути, рождением. Ведь, не считая хитроумных «слухов», продуманных в зданиях для своевременного подслушивания важных переговоров, на вооружении у средневекового шпика практически не было технических устройств. Вершиной достижений можно было считать привлечением в тайную службу специалистов, которые умеют читать по губам. Таким образом дело обстояло с IV века до н. э. и до конца XIX столетия ‒ практически эволюционировали только тайнопись и методы криптоанализа.

Однако к Первой мировой войне ситуация стремительно изменилась ‒ человечество обратило внимание на животных.

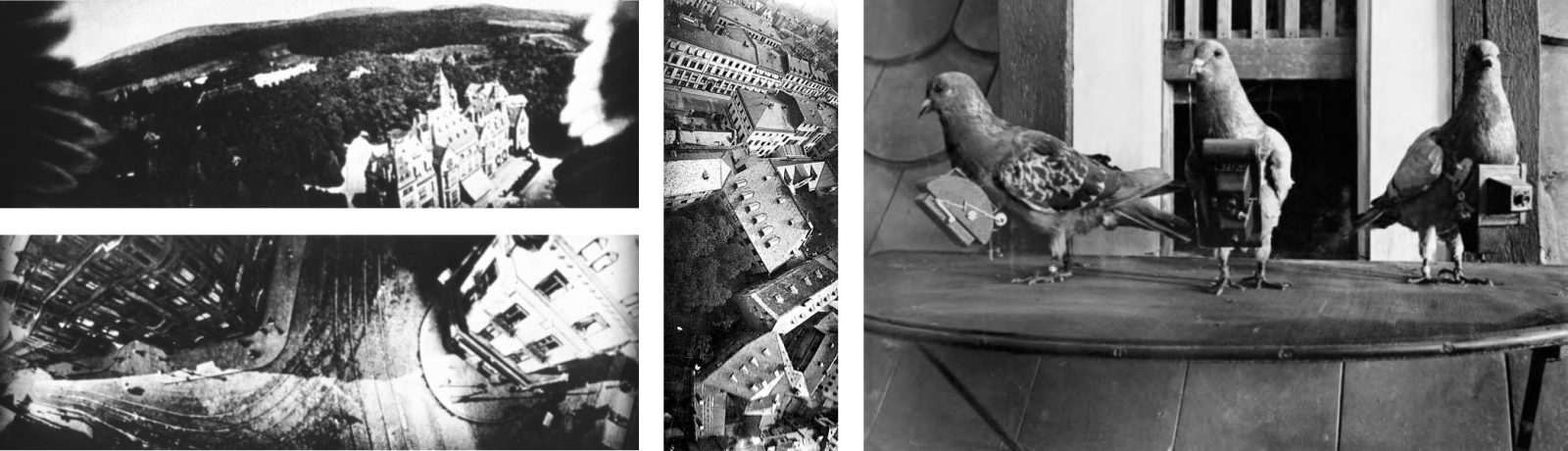

В условиях крупномасштабной войны и при наличии авиации естественным путем возникла аэроразведка, но живые дроны-разведчики все же успели забрать пальму первенства у этих ваших бипланов.

Шпиониро-голубино

Тысячи лет до появления соответствующей терминологии голуби служили фельдъегерями и секретоносителями. Первейшее дело для осаждающего крепость толкового военачальника — обеспечить круглосуточное функционирование расчетов ПВО на луковой тяге, чтобы не допустить возможности обмена информацией между внешним миром и осажденными ‒ а ну как подмогу позовут.

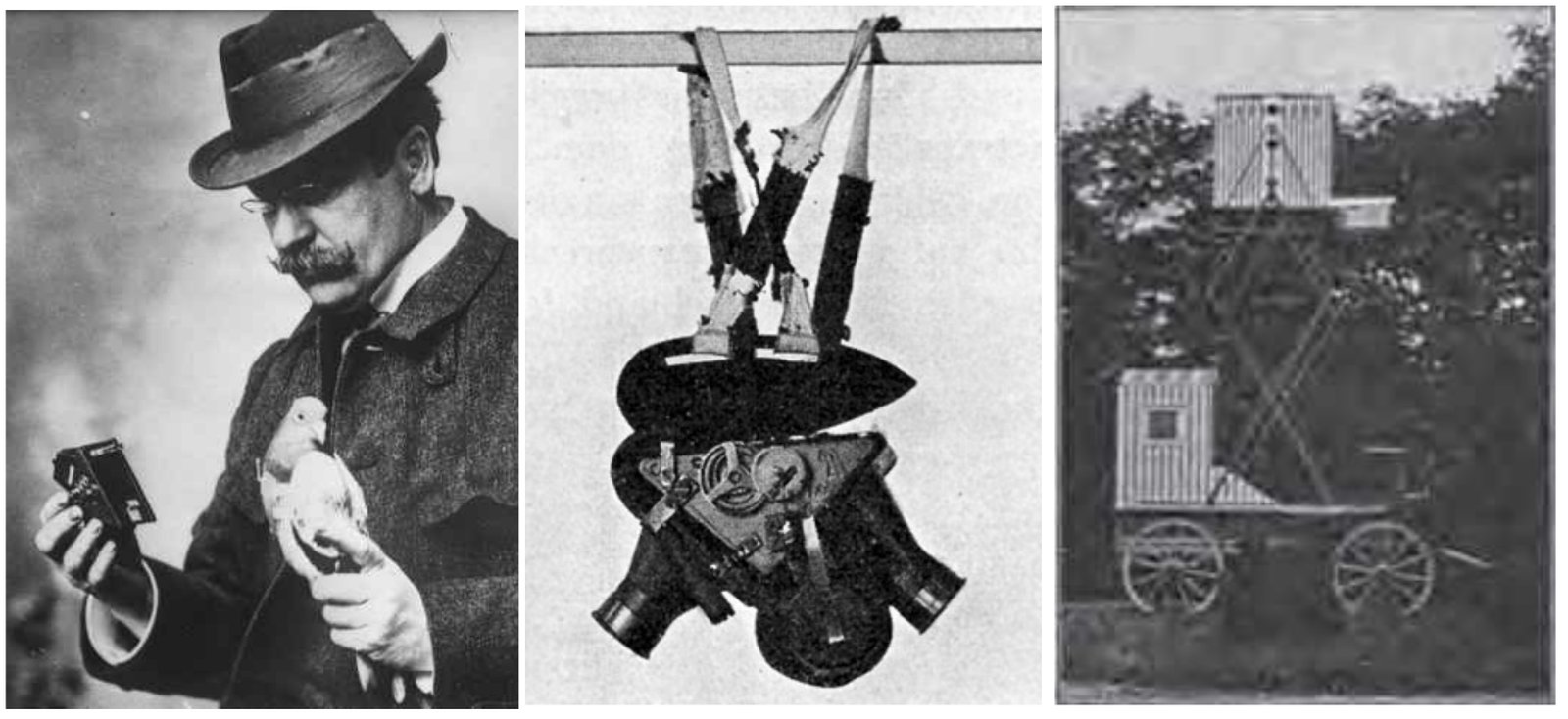

В 1907 году немецкое патентное ведомство отвергло заявку на патент с формулировкой «как невозможное» на изобретение «Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху». Однако немецкий аптекарь и изобретатель Юлиус Нойброннер смог отстоять свое детище и уже через год получил аналогичные патенты во Франции, Англии и Австрии.

Среди прочего он разработал порядка 10 миниатюрных фотоаппаратов, в том числе и с двойными, «панорамными» объективами.

Для пущего удобства можно было использовать подвижную пусковую установку ‒ передвижную голубятню и фотолабораторию. По сути, аналог современного мобильного центра управления БПЛА.

Естественно, разработкой заинтересовались военные, а имя изобретателя слегка затерлось ‒ зачем военным покупать лицензию, когда в бюджет на следующий год уже заложены голуби и фотоаппараты? Тем не менее, позиционной и интенсивной войне на истощение внезапно потребовались не живые мавики, а мобильные голубятни.

В условиях регулярных массированных артобстрелов постоянно нарушаемая проводная связь проигрывала по эффективности обычным почтовым голубям, которые неожиданно спокойно реагировали на взрывы. Оставался момент возвращения голубя в мобильную голубятню, но и эту проблему участвующие в Первой мировой войне страны вскоре решили.

Голубятни остались, а летающие фотографы вернулись к привычной фельдъегерской работе.

Во время Второй мировой войны сумрачный тевтонский гений не обошел стороной столь перспективную разработку. Пишут о докладах советских солдат, обнаруживших в 1942 году брошенные немецкие грузовики, под завязку наполненные современными аналогами фотоаппаратов Нойброннера. Немцы и французы вели разработки наземных авианосцев ‒ переносные клетки навьючивали на собак, которые незамеченными могли пробраться за линию фронта и выпустить аэроразведчика.

Во времена холодной войны дорогие партнеры неоднократно пытались использовать голубей для детальной съемки интересующих объектов в СССР, поскольку разрешающие способности спутников того времени даже близко не давали аналогичного качества.

В ходе сверхсекретной операции Tacana предполагалось использовать голубей с камерами (камера стоила 2000$, весила 35 грамм и позволяла производить до 220 снимков в минуту) для съемки Ленинградской судоверфи ‒ по версии ЦРУ, именно там происходила сборка первой атомной подводной лодки. Голубей планировали выпускать из-под полы пальто или из движущегося автомобиля. Что удивительно, материалы и по сей день частично засекречены, но среди обнародованных документов есть пояснение: «Ни одна из программ по ряду технических и иных причин так и не стала действующей», при этом о проведенных операциях не упоминается.

Дельфинарии – это базы подготовки диверсантов

Вообще, дорогие партнеры очень прилежно подходили к идее дрессировки животных для последующей разведывательно-диверсионной детальности.

Например, наравне с голубями дрессировались обыкновенные вороны. Для целеуказания птице использовался красный лазерный луч, а закрепленная на теле лампочка сигнализировала о необходимости возвращения. Ворон учили забрасывать в окна подслушивающие устройства и забирать с подоконников всякое секретное, предварительно положенное туда ловким шпионом.

Истории о советских дельфинах-диверсантах произрастают из вполне публичной программы подготовки дельфинов, которых еще в 60-е тренировали двигаться на шум корабельных винтов со взрывчаткой на теле, проводить одноразовое (ну, вы поняли) траление заминированных областей и ликвидацию боевых пловцов. Воистину, клюква, приписываемая зловещему КГБ, почти всегда находилась именно в разработках ЦРУ.

Конечно, СССР тоже тренировал своих, православных дельфинов, но я настаиваю на том, что их использовали только на благо общества и в качестве охраны от поползновения дельфинов или водолазов противника. Как там Владимир Владимирович говорил: «Только в качестве ответно-встречного удара».

Представляете подводный бой дельфинов с разной идеологической позицией?

Не обходилось и без драмы.

Весной 2019 года норвежские рыбаки обнаружили крайне подозрительную белуху, абсолютно привычную к людям, ‒ она всячески клянчила еду и терлась о борт лодки. На теле белухи присутствовала портупея с названием питерской компании по производству снаряжения, свидетели утверждали, что на кита была установлена экшн-камера.

Очевидный русский след подтверждал еще и тот факт, что белуха явно пыталась втереться в доверие.

Попытка инкорпорирования двойного агента или реальной перебежки прошла успешно. Политические активисты, энтузиасты и зоозащитники несколько лет закармливали бедное животное всем подряд, начисто лишив его самостоятельности в естественной среде обитания. В результате такой диеты белуха потеряла все зубы и в 2024 году была найдена мертвой ‒ как мы помним, КГФСБ предателей не прощает.

Я не шучу, тема с китом-шпионом всерьез обсуждалась в медиа, расследования, откуда он взялся, проводили…

На святое покусились

Однако были и совсем уж невеселые истории.

Так, все имеющиеся в распоряжении США образца 60-х годов живые дроны обладали избытком самостоятельности, и спецслужбы всячески пытались это явление избыть. Известны работы с инвазивной электрической стимуляцией мозга служебных собак, чтобы они поменьше отвлекались и двигались куда требуется.

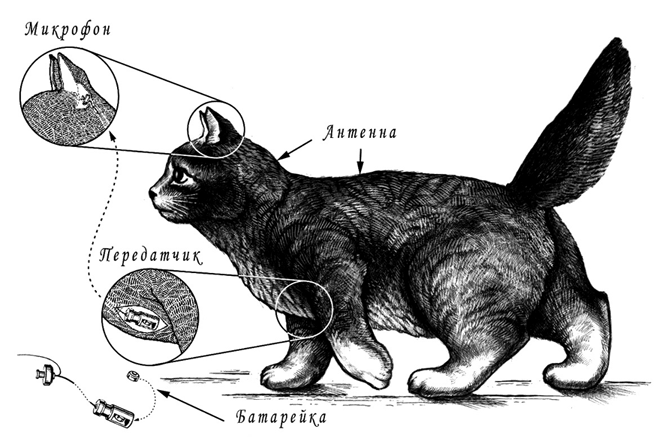

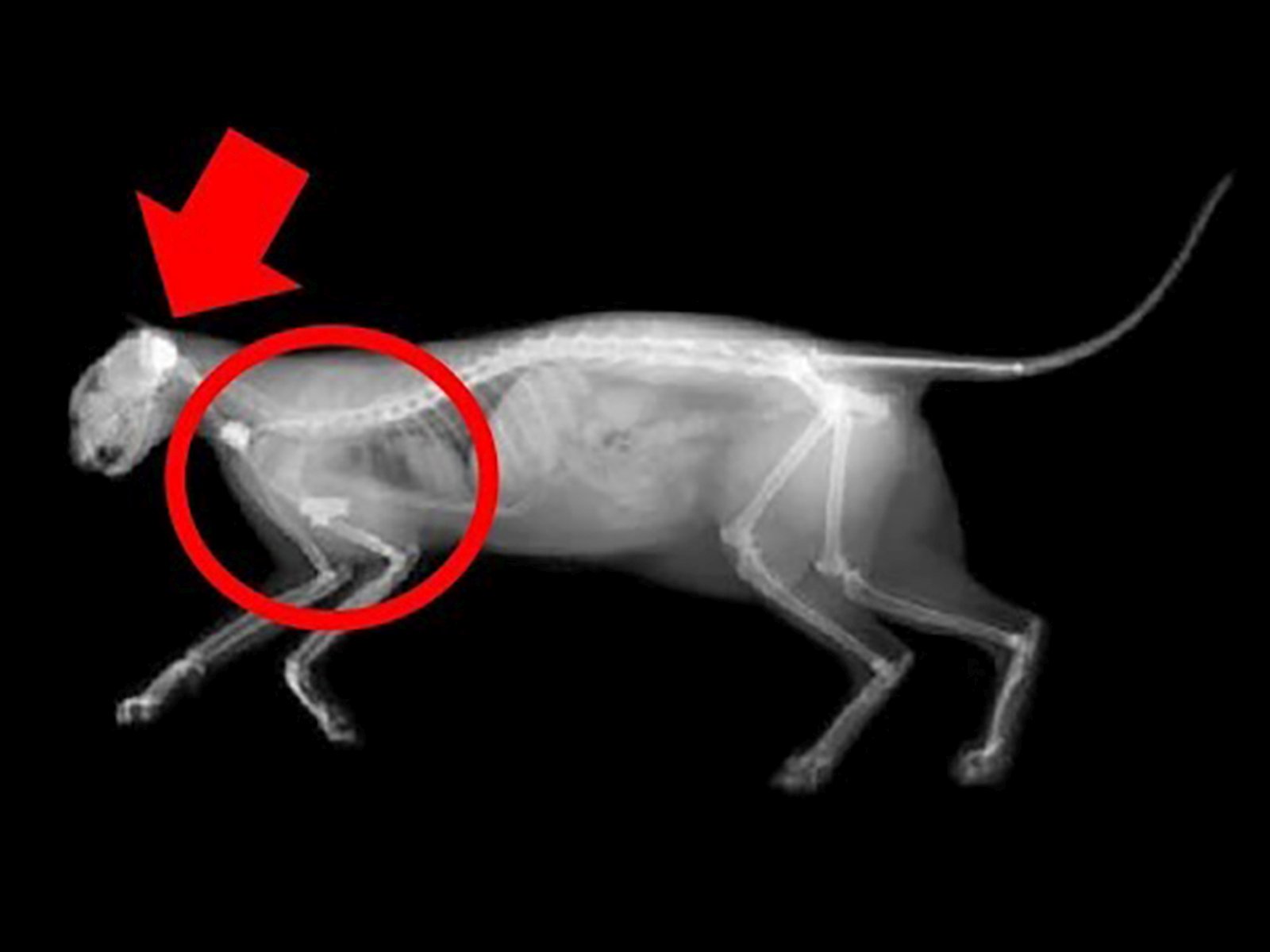

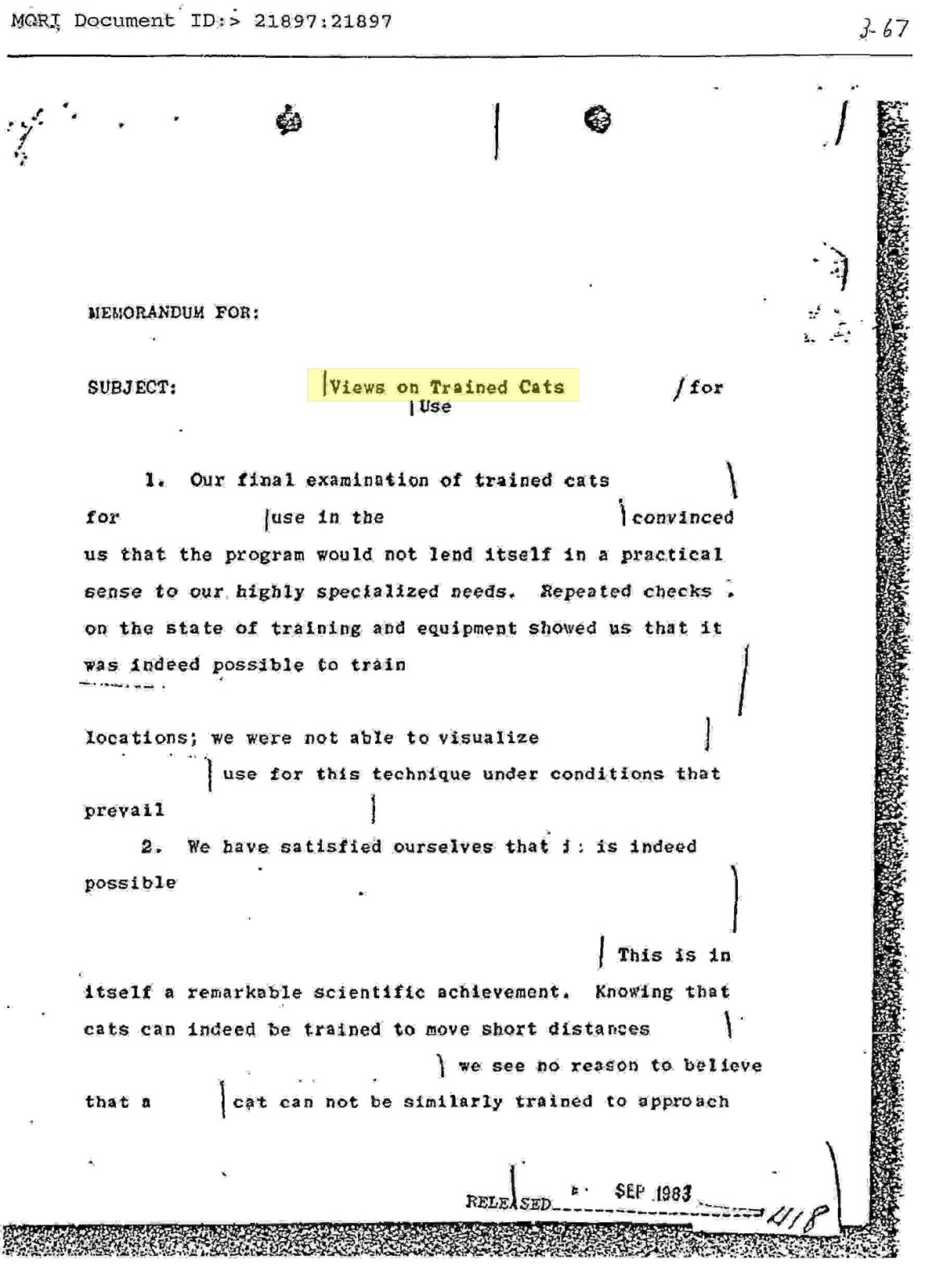

Но торжеством гуманизма стал проект Acoustic Kitty.

В результате часовой операции в ухо кошки вживлялся миниатюрный микрофон, а под кожу основания черепа или груди ‒ передатчик и антенна. Кошка выставлялась куда-нибудь поближе к шпионским скамейкам в парках или даже забрасывалась на территорию советского посольства, где, свободно шатаясь, могла подслушать и передать что-нибудь полезное.

Опять же на этапе экспериментов были выявлены сложности с управляемостью, но разрабатывались те же методы электрической стимуляции для обеспечения выполнения задания.

К счастью, первый и единственный задокументированный случай применения кошки-киборга стал последним в истории проекта ‒ кошку, направленную на прослушку советских дипломатов, сбило такси.

С 1960 года проект просуществовал пять лет, и на его финансирование, по разным оценкам, было выделено от 15 до 25 млн долларов. Для примера, к 1967 году совокупная стоимость проектов, связанных с птицами-шпионами, составляла 600 000$.

Даже в вопросах разведки дорогие партнеры отдавали предпочтения котикам ‒ ведь они такие милые.

Справедливости ради, впоследствии нашлись отставные сотрудники, которые называли проект не «выдающимся достижением», а «чудовищным творением».

В целом, послевоенные десятилетия были «веселыми», а вооруженные знаниями беглых фашистов и японцев эксперты не чурались самых негуманных экспериментов в поиске средства от «Красной угрозы».

Но котики?!